- Технология выращивания

- Выращивание овощей

- Выращивание фруктов и ягод

- Выращивание экзотических растений

- Выращивание без почвы

- Гидропоника

- Выращивание на подоконнике

- Выращивание овощей на подоконнике

- Региональные особенности земледелия

- Выращивание овощей в Северо-Западном регионе

- Садоводство

- Плодовые деревья и кустарники

- Кормовые растения

- Растения сенокосов и пастбищ

- Сушка и хранение семян трав

- Почвы и удобрения

- Питание растений

- Состав и свойства почвы

- Применение удобрений

Состав пчелиной семьи и ее особенности

Семья пчел - своеобразная биологическая единица

Медоносные пчелы живут большими семьями. В нормальных условиях семья состоит из одной пчелиной матки, многих тысяч рабочих пчел (женские особи), а в летнее время и из трутней (мужские особи), живущих в тесном сообществе. Ни матка, ни рабочие пчелы, ни трутни отдельно существовать не могут, а также не могут самостоятельно образовать новую семью.

Семья пчел — это своеобразная биологическая единица. Каждая пчелиная семья имеет свои индивидуальные качества и присущие лишь ей наследственные особенности. Характеристику обычно дают пчелиной семье в целом: сильная, слабая, высокопродуктивная, больная и т. д. Семья пчел является в то же время и хозяйственной единицей, так как все расчеты по производству продукции пчеловодства делаются в переводе на пчелиные семьи.

Размножаются пчелы в естественных условиях также целыми семьями путем роения. Не будь у пчел способности образовывать в результате роения новые семьи, они давно бы вымерли от болезней, стихийных бедствий и других причин, так как вместо погибших семей не могли бы появляться новые.

Жизнь пчелиных семей теснейшим образом связана с окружающей их средой — климатическими условиями и медоносной растительностью, которая служит для них источником корма. На протяжении многих тысячелетий в процессе эволюционного развития происходил естественный отбор пчел, выживали семьи, наиболее приспособленные к условиям окружающей их среды. Вот почему пчеловоды стремятся обычно разводить именно местных пчел. Они собирают больше меда и в меньшей степени подвержены различным заболеваниям по сравнению с пчелами, завезенными из других зон, резко отличающихся от данной местности климатом и условиями медосбора. Каждая пчелиная семья в благоприятных для ее существования условиях может жить до тех пор, пока не изменятся эти условия.

Деление пчел на ульевых и летных является относительным. В зависимости от складывающихся условий ульевые пчелы могут длительное время задерживаться на какой-либо одной работе или же в более раннем возрасте переключаться на сбор нектара и пыльцы. Во время бурного взятка молодые пчелы, иногда даже в 4 - 6-дневном возрасте, принимают участие в сборе пищи. Летные же пчелы в случае необходимости возвращаются к выполнению ряда работ внутри улья. Когда, например, рой осваивает новое жилье, ему прежде всего требуется отстроить соты для своего гнезда, и большинство пчел занимается этой работой. Показательным в этом отношении является жизнь пчелиной семьи ранней весной. После выставки ульев из зимовников возраст пчел составляет 7—8 месяцев, однако они выполняют все работы в семье: кормят личинок, выделяют воск и строят соты, охраняют улей и вылетают за нектаром и пыльцой.

Сильная пчелиная семья

С точки зрения хозяйственной ценности пчелиные семьи, в зависимости от количества в них пчел, делят на сильные, средние и слабые. Обычно сила пчелиной семьи измеряется числом рамок в улье, плотно занимаемых пчелами. Принято считать, что на одной рамке (435x300 мм) или между двумя рамками (в улочке) помещается в среднем около 250 г пчел (на крайних рамках гнезда пчел бывает меньше, на средних — несколько больше; в жаркую погоду наоборот). В 1 кг насчитывается около 10 000 пчел северных популяций и до 11 000 — южных (последние несколько мельче).

Весной и осенью в условиях средней полосы сильными считаются такие семьи, пчелы которых полностью покрывают 10-12 и более рамок. Следовательно, в весенний и осенний периоды сильные семьи весят примерно по 2,5-3 кг, что соответствует 25-30 тыс. пчел. Летом же количество пчел в семье увеличивается в 2-3 раза и больше. В многокорпусных ульях сильные семьи занимают весной и осенью по 2 корпуса (верхний бывает занят преимущественно кормовым медом).

К взвешиванию пчел прибегают: при посадке естественного роя в улей (для определения размера гнезда), заселении пакетов пчелами для пересылки их по почте и проведении опытной работы на пасеке.

Следует отметить, что сила пчелиных семей в известной степени зависит от климатических и медосборных условий зоны. Так, на севере и в центральной полосе пчелиные семьи идут в зиму обычно более сильными, чем на юге. Объясняется это тем, что за время продолжительной теплой осени на юге изнашивается и отмирает много пчел, в результате семьи к зиме заметно слабеют. Благодаря же ранней весне и длительному периоду от выставки пчел до главного взятка они успевают нарастить к нему такую же большую силу, как и в более северных районах.

Вести доходное пчеловодство можно лишь при содержании на пасеках в течение круглого года сильных пчелиных семей, обеспеченных хорошей кормовой базой. Только сильные семьи отличаются высокой продуктивностью. К тому же их содержание требует меньших затрат труда и средств по сравнению со слабыми семьями.

Чтобы на пасеке были только сильные семьи, надо придерживаться следующих основных правил.

Пчелиные семьи должны иметь круглый год обильные и доброкачественные кормовые запасы, для чего пасеки размещают в местах с хорошей и устойчивой кормовой базой. В семьях необходимо держать молодых высокопродуктивных маток, так как сила семей и их продуктивность находятся в прямой зависимости от качества пчелиных маток и их способности откладывать большое количество яиц.

На каждую пчелиную семью надо запасти полный комплект хорошо отстроенных сотов, так как из-за недостатка сотов семьи развиваются слабо и дают мало продукции.

Содержать пчел следует в теплых гнездах (хорошо утепленных весной и осенью). При выращивании расплода семьям приходится поддерживать в ульях высокую температуру и затрачивать при этом много энергии и корма.

Следует также иметь в виду, что получение высоких медосборов во многом определяется своевременным и квалифицированным выполнением всех необходимых пасечных работ. Сроки же проведения таких работ зависят от климатических и медосборных условий и поэтому не могут быть едиными для всех районов. В одних местах, например, наблюдаются хорошие ранние взятки с ивы, белой акации или эспарцета, в других же до цветения кипрея, липы или подсолнечника медосбора почти не бывает. Необходимо тщательно изучать условия той или иной местности и опыт работы передовых пчеловодов, чтобы к выбору методов содержания пчел подходить творчески с учетом местных особенностей.

В сильных семьях для выращивания молодых пчел создаются лучшие условия питания и теплового режима, чем в слабых. Молодые пчелы, выращенные в сильных семьях, отличаются более развитыми рабочими органами: у них длиннее хоботки, лучше развиты мышцы и крылья, больше объем медовых зобиков. Длина хоботка у пчел в сильных семьях может быть на 8,2% больше, чем в слабых семьях. Наблюдения показали, что пчелы, выращенные в сильных семьях, собирают меда на 14,8% больше, чем пчелы, выращенные в слабых семьях. Установлено также, что пчелы, выращенные в сильных семьях, живут дольше, чем пчелы слабых семей. Сильные семьи выращивают и более крепкое потомство, отличающееся повышенной жизненностью и продуктивностью по сравнению с потомством слабых семей.

Пчелы сильных семей легче переносят неблагоприятные условия жизни и лучше зимуют по сравнению с пчелами слабых семей. За время зимовки сильные семьи потребляют на единицу веса (на 1 кг пчел) меньше корма, чем слабые семьи, реже болеют и имеют незначительный подмор (количество мертвых пчел).

Пчелы в сильных семьях переносят зимовку значительно легче, чем в слабых, после зимы выходят менее изношенными и, как уже отмечалось, дольше живут весной.

Пчелиные матки в сильных семьях с ранней весны откладывают яиц намного больше, чем в слабых семьях. В сильных семьях матки откладывают не только большее количество яиц, но и превосходят маток слабых семей по темпам роста весенней яйцекладки. Объясняется это тем, что в слабых семьях не хватает рабочих пчел для выкармливания и обогрева такого количества личинок, какое в состоянии выкормить и обогреть пчелы сильных семей.

Чем сильнее семьи, тем выше их медосбор. В результате быстрого весеннего развития сильные семьи хорошо используют ранний взяток (например, с ивы, клена, эспарцета, белой акации) и создают некоторые запасы меда, тогда как слабые семьи за счет раннего взятка только еще развиваются. Даже к главному медосбору слабые семьи не достигают подчас достаточной силы и нередко в период его наступления продолжают еще развиваться. Это и понятно, так как в сильных семьях пчел больше, чем в слабых. Кроме того, чем сильнее семьи, тем, как уже отмечалось, продуктивнее работают в них и сами пчелы. В результате на 1 кг пчел в сильных семьях можно получить меда больше, чем в слабых.

Сила пчелиных семей имеет очень большое значение и при использовании пчел для опыления сельскохозяйственных культур, особенно плодовых и ягодных, цветущих рано весной. Ведь только сильные семьи накапливают большое количество лётных пчел, способных посещать цветки опыляемых культур.

Очень важно, чтобы в период использования пчелиных семей на опылении в них было больше открытого расплода. В таких семьях пчелы вынуждены собирать больше пыльцы и тем самым интенсивнее посещать растения. Много же расплода могут иметь лишь сильные семьи. Не случайно за рубежом при аренде пчел для опыления сельскохозяйственных культур в договорах указывают кондиции, устанавливающие силу арендуемых семей и количество рамок с расплодом.

Сильные семьи требуют со стороны пчеловода меньше забот и ухода, чем слабые семьи. Сильные семьи, как мы видели, хорошо зимуют, быстро развиваются весной, легче переносят неблагоприятные условия и менее подвержены различным заболеваниям.

За слабыми же семьями необходим самый тщательный уход, связанный с очень большими затратами труда. Для таких семей необходимы более благоприятные условия зимовки. Весной их время от времени надо подсиливать печатным расплодом и пчелами из других семей, тщательно утеплять их гнезда, а нередко и подкармливать. Приходится следить за тем, чтобы эти семьи не были обворованы пчелами других, более сильных семей. Если на пасеке имеется 25 или даже 20% слабых семей, то большую часть рабочего времени весной и в начале лета пчеловод затрачивает на уход за этими семьями. Между тем продуктивность слабых семей бывает настолько низка, что во многих случаях не оправдывает тех затрат, с которыми связано их содержание. Поэтому целесообразнее выбраковать более слабые семьи и сформировать вместо них новые от высокопродуктивных семей пасеки.

Пчелиные семьи очень часто ослабевают за время зимовки из-за недоброкачественного корма, которым они были снабжены на зиму, и нарушения ряда других условий их зимнего содержания. Весной семьи плохо развиваются из-за недостатка корма и сотов, плохого утепления гнезд и т. д. Поэтому необходимо прежде всего строго соблюдать основные правила содержания и кормления пчел и своевременно устранять причины, вызывающие ослабление пчелиных семей.

Биология пчелиной семьи (в картинках)

матка

трутень

рабочая пчела

стадии развития рабочей пчелы; а — личинка, только что вышедшая из яйца; б — однодневного возраста; в—двухдневного; г—трехдневного; д—четырехдневного; е—старшего возраста (перед запечатыванием ячейки крышечкой); ж—куколка в запечатанной ячейке

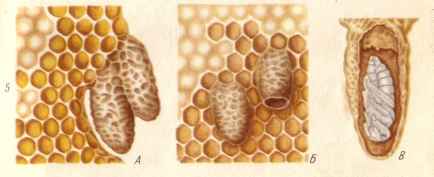

маточники: А — два роевых запечатанных маточника; Б — два свищевых маточника (из одного из них — справа вышла матка); В — куколка матки в запечатанном маточнике

запечатанные маточники при искусственном выводе маток (маточники прикреплены к патронам).

Нормальная пчелиная семья состоит из:

1) одной плодной матки, которая является самкой;

2) многих тысяч рабочих пчел — тоже самок, отличающихся тем, что у них половые органы недоразвиты;

3) значительного числа трутней — пчелиных самцов, появляющихся в семье только летом.

Матка в пчелиной семье несет функции исключительно по воспроизведению потомства. Она способна только к откладке лиц. Забота о воспитании потомства, о своем жилище, корме ей несвойственна.

Трутни никаких работ в семье и в поле не выполняют. Единственное назначение трутней - спаривание с маткой и передача ей запаса семени (сперматозоидов).

Рабочие пчелы выполняют все работы как в улье (уход за расплодом, отстройка сотов, обработка кормов и т. д.), так и в поле (сбор воды, нектара и пыльцы).

Пчелиная семья — это десятки тысяч рабочих пчел, несколько сотен трутней и одна матка, которые все вместе составляют сложный единый организм, где пчела представляет собой как бы одну из его клеток. Все особи в пчелиной семье связаны между собой процессом переработки пищи. Пчелы постоянно передают корм друг Другу, в результате чего в медовом зобике каждой пчелы содержится корм одного и того же состава.

Каждая пчелиная семья имеет свои отличительные свойства. Это запах, работоспособность на цветах, количество выделяемого воска, способность к роению, устойчивость к заразным болезням и другие качества. Знать индивидуальные особенности пчелиной семьи необходимо для племенной работы.

Подобно всякому живому организму, пчелиная семья активно борется с инфекцией. Несмотря на то, что вместе с нектаром, цветочной пыльцой и водой в гнездо заносится огромное множество микроорганизмов, спор грибков и дрожжей, для развития и размножения которых условия гнезда самые благоприятные, никакого гниения в гнезде не наблюдается. Дело в том, что все микроорганизмы и споры инактивируются, то есть обезвреживаются, особыми веществами — антибиотиками, выделяемыми пчелиной семьей. Антибиотик, имеющийся в прополисе, — один из самых сильных, он убивает споры плесневых грибков (ни одна плесень не заводится на прополисе) и сдерживает прорастание зерен пыльцы (в противном случае объем пыльцы сильно увеличился бы, и она разорвала ячейки и сами соты). Гнездо здоровой семьи всегда чистое, имеет приятный запах. Рабочие пчелы все отбросы выносят наружу и испражняются только за пределами улья. Стенки улья и соты покрыты защитным слоем прополиса.

Особи пчелиной семьи (слева направо): матка, рабочая пчела, трутень.

Живой организм пчелиной семьи так устроен, что он может нормально существовать только при наличии всех составных частей: матки, пчел, трутней. Каждая особь в семье выполняет определенную работу, направленную на сохранение и продление жизни семьи в целом.

Биологические особенности медоносной пчелы

Медоносная пчела относится к группе так называемых «общественных» насекомых, живущих семьями. Ни один член пчелиной семьи вне семьи жить не может. В пчелиной семье имеются две формы самок — матка и рабочие пчелы, а самец — одной формы — трутень. Это явление характерно для медоносной пчелы и называется полиморфизмом, т. е. многоформенностью («поли» значит много, а «морфа» — форма). Полиморфизм пчелиной семьи возник в результате исторического развития медоносной пчелы. Это развитие привело к разделению работ среди особей пчелиной семьи и обусловливает тот образ жизни, который свойствен каждой особи. Пчелиная семья — биологическая целостная система, в которой существует взаимная связь как между отдельными членами семьи, так и всей семьи в целом с внешними условиями существования.

Пчеловоду в своей работе приходится иметь дело не с отдельными членами, а со всей семьей как сельскохозяйственной единицей. Однако надо различать целостность пчелиной семьи и индивидуальность пчелиной семьи, хотя между ними существует связь. Индивидуальность пчелиной семьи зависит от наследственных качеств матки, рабочих пчел и трутней, силы семьи. Например, нормальные слабая и сильная семьи, представляя в данном случае биологические целостные системы, в то же время отличаются продуктивностью, миролюбием пчел и пр. Можно, например, сменить плохую матку на хорошую. В результате этого индивидуальные качества семьи в большинстве случаев улучшатся. То же самое происходит при подсиливании семьи расплодом или пчелами.

Целостность семьи медоносной пчелы находит свое отражение в единстве как отдельных членов семьи, так и всей семьи в целом с условиями внешней среды. Только целостная семья может нормально размножаться, усиливаться, собирать корм и т. д. У медоносной пчелы можно отобрать или сменить матку, отобрать или подставить рамки с расплодом и пчелами, но целостность семьи при этом не нарушается. Такая биологическая особенность медоносной пчелы имеет исключительно важное значение при уходе, содержании, размножении, использовании пчел. Она явилась одной из основных причин, в силу которой медоносная пчела широко используется почти во всех частях земного шара.

Ценной биологической особенностью медоносной пчелы является то, что ее можно содержать в местах с различными климатическими условиями. Предки медоносной пчелы; живя в третичную эпоху, которая отличалась теплым климатом, подобно современной большой индийской пчеле, прикрепляли соты прямо к веткам дерева. С похолоданием климата естественный отбор создал у медоносной пчелы новые, своеобразные приспособительные свойства к изменившимся условиям среды. Пчелы начали заселять дупла, которые предохраняют гнездо от холода, дождя и жары.

Новые условия жизни вызвали соответствующие изменения в функциях медоносной пчелы, а следовательно, в самой семье. В дупле пчелы приобрели способность регулировать температуру и влажность воздуха с повышенным содержанием углекислоты, своеобразно обрабатывать и хранить корма. Пчелы могут поддерживать относительно постоянный микроклимат гнезда, несмотря на резкие колебания температуры и влажности внешней среды. Относительная устойчивость микроклимата в гнезде пчел имеет большое значение для откладки яиц маткой, развития расплода, работы пчел. Чем более однотипны, устойчивы условия жизни или развития и чем длительнее их воздействие на многие поколения пчел, маток и трутней, тем устойчивее их наследственность. В связи с этим необходимо указать, что всегда следует разграничивать такие понятия, как внешняя среда, условия развития, условия существования и факторы воздействия. Внешняя среда, или среда обитания (внешние условия), представляет совокупность всех условий, окружающих данный организм. Для нормального развития медоносной пчелы необходимы не все, а лишь определенные условия. Это и будут условия развития. Условия существования или условия жизни — это те условия, которые требует медоносная пчела в течение своей индивидуальной жизни. На ход развития могут оказать влияние и такие условия, которые организму не требуются. Такие условия, обычно случайные, но влиявшие на развитие организма, обозначают как факторы воздействия.

Признавая определяющую роль условий жизни в формировании и развитии организма пчел и самой семьи, нельзя недооценивать особенностей самих пчел, их природы. Организм пчел отличается активной ролью во взаимодействии со средой. Соответственно своим особенностям различные группы пчел проявляют избирательное отношение к условиям среды. Этим объясняется различие в признаках и свойствах пчел южной и средней полосы бывшего СССР. Микроклимат гнезда медоносной пчелы позволяет содержать пчелиные семьи за полярным кругом, на жарком юге, высоко в горах, лишь бы метеорологические условия благоприятствовали сбору корма. Следующим пенным биологическим свойством медоносной пчелы является свойство жить большими семьями, которые собирают и хорошие сезоны большое количество корма. Число рабочих пчел в семье может достигнуть 100 тыс. и более, а количество собранного меда 10О кг и выше (при наличии хорошей кормовой базы и благоприятной погоды). Пчелы складывают собранный нектар отдельно от расплода и перги (пыльна, переработанная пчелами), что дает возможность отбирать излишек меда в рамочном улье, не разоряя гнезда и не разрушая сотов.

Наконец, не менее ценным биологическим свойством медоносной пчелы является способ образования новых семей. На многих пасеках для увеличения числа семей используют роение пчел, т. е. естественное отделение части пчел с маткой от материнской семьи. Рой не улетает обычно сразу с пасеки, а прививается на ветке дерева. Пчеловод может собрать такой рой и как полноценную семью посадить в улей. От одной семьи можно получить 2—3 роя и больше, которые часто не только обеспечивают себя кормами на зиму, но и дают товарный мед. Такой способ размножения имеет, однако, ряд отрицательных сторон и с успехом заменяется ныне более выгодным способом — искусственным размножением, при котором новые семьи формируются путем отбора расплода пчел от других семей и дачи им маток (индивидуальные и сборные отводки, деление семей в поллёта и т. д.). Такое образование новых семей возможно лишь у медоносной пчелы.

- Сельскохозяйственные животные

- Животноводство

- Биотехнологии свиноводства

- Производство мяса кроликов

- Птицеводство

- Альтернативные источники энергии

- Использование энергии ветра в сельском хозяйстве

- Главная

- О жизни пчел

- Состав пчелиной семьи и ее особенности