- Технология выращивания

- Выращивание овощей

- Выращивание фруктов и ягод

- Выращивание экзотических растений

- Выращивание без почвы

- Гидропоника

- Выращивание на подоконнике

- Выращивание овощей на подоконнике

- Региональные особенности земледелия

- Выращивание овощей в Северо-Западном регионе

- Садоводство

- Плодовые деревья и кустарники

- Кормовые растения

- Растения сенокосов и пастбищ

- Сушка и хранение семян трав

- Почвы и удобрения

- Питание растений

- Состав и свойства почвы

- Применение удобрений

Строение и поведение пчел

Строение органов чувств пчелы и их функции

На самой низшей ступени животного мира чувствительность клеток к внешним раздражениям распределена равномерно по всему телу, без признаков расчленения и обособления ее в тех или других органах.

В процессе исторического развития животного мира слитая форма восприятия раздражений начинает в организме расчленяться. Возникает мышечная ткань, связанная с передвижением организма, внешние раздражения начинают восприниматься определенными участками тела, образуются органы чувств (осязание, зрение, слух и т. д.). Одновременно с этим развивается и нервная система, под контролем которой находится не только мышечная ткань, органы чувств, дыхание и пр., но и все поведение животного в целом. Наличие органов чувств (зрение, слух, обоняние) позволяет животному ориентироваться в пространстве. У пчелы, как и у насекомых, подобных ей, имеется ряд образований, которые по своему строению и связи с нервной системой должны быть отнесены к органам чувств, связанным с осязанием, обонянием, вкусом, зрением.

Органы зрения. У пчелы два типа глаз: 1) три простых глазка, 2) два сложных, или фасеточных, глаза. Простые глазки. Личинки пчелы не имеют ни простых, ни сложных глаз, они возникают у куколки в виде утолщений гиподермы, клетки которой соединились с нервами. У взрослой пчелы простой глазок состоит из линзы, которую с боков ее окружают пигментные клетки. Снизу линзы примыкают зрительные клетки, нижний конец которых переходит в нервное волокно, идущее в мозг. Через линзу на слой зрительных клеток падает луч света, воспринимаемый чувствующими клетками нервной системы. Пигментные клетки ограничивают количество света, падающего в глазок.

Простые глазки — очень слабые органы зрения и не могут служить для восприятия изображения. Этими глазками пчелы различают лишь степень интенсивности света. Сложные глаза. Каждый сложный глаз состоит из большого числа отдельных глазков — омматидиев. Их число достигает у трутня 6—8 тыс., у матки до 5 тыс., а у рабочей пчелы до 4—5 тыс. Наружная поверхность глаза, или роговица, состоит из большого числа линз, равных числу омматидиев. Сложные глаза пчелы покрыты волосками, сидящими на ободках фасеток.

Строение простого глазка:1—линза; 2—пигментные клетки; 3—зрительные клетки; 4—нервное волокно.

Каждый омматидий имеет форму длинной тонкой трубки, суживающейся к основанию и отделенной от соседних омматидиев слоем пигментных клеток. На наружном конце омматидиев находится линза, к которой примыкает хрустальный конус, с лежащей под ним хрустальной палочкой, или рабдомом. Рабдом окружен как бы цилиндриком из 8—9 длинных зрительных клеток. Вершина хрустального конуса и все нижние части омматидиев окружены пигментными клетками роговицы. Пигмент изолирует каждый омматидий от соседних и превращает их в отдельно функционирующие глазки. От каждой зрительной клетки омматидиев отходит нерв, образующий нервное волокно. В отличие от простого глазка в каждый зрительный столбик попадает не все изображение, а только часть его. Следовательно, в сложном глазу изображение целого предмета складывается из отображений отдельных его частей. Такое зрение носит название мозаичного.

От предмета в линзе, хрустальном конусе и зрительной палочке преломляются и воспринимаются зрительными клетками только те лучи, которые падают на них прямолинейно. Лучи же, попадающие в зрительный столбик под углом, поглощаются пигментными клетками. Пчела сложными глазами хорошо различает движущиеся предметы и воспринимает форму неподвижных предметов во время полета.

Цветное зрение пчелы

Долгое время о цветном зрении пчелы ничего не было известно. Одни исследователи считали, что пчелы различают окраску цветков растений. Другие это отрицали и утверждали, что пчелы различают не цвет, а яркость. Наличие у пчел условных рефлексов позволило получить ряд объективных данных о поведении пчел.

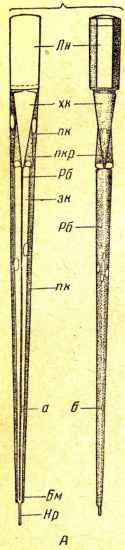

Сложный глаз рабочей пчелы: А — строение омматидия: а — продольный разрез; б — внешний вид омматидия (слой пигментных клеток удален); Лн — линза; хк — хрустальный конус; пк — внешний слой пигментных клеток; пкр—пигментные клетки роговицы; Рб — рабдом (хрустальная палочка); зк—зрительные клетки; Бм—базальная мембрана; Hp —нерв. Б — преломление лучей в сложном глазе пчелы: лучи аа1 падающие в омматидни под углом, поглощаются пигментными клетками; лучи аа2 — преломляются в омматидии.

Удалось точно выяснить состав цветного зрения пчел, остроту обоняния и вкуса пчел и т. д. Чтобы разрешить вопрос о зрении пчелы, поступили так: взяли 15 бумажек размером 15 X 15 см, которые отличались одна от другой постепенным переходом от белого цвета, через различные оттенки светлосерого и темносерого до черного цвета.

Бумажки разложили на столике, и среди них положили одну бумажку синего цвета. На каждую бумажку поставили по стеклянному блюдечку, но сахарный сироп налили только в блюдечко, стоящее на синей бумажке. Такой столик выставили около пасеки. Вскоре пчелы нашли на нем сироп и начали его забирать. Время от времени синюю бумажку передвигали на разные места столика, чтобы пчелы не запомнили ее местоположения. Через два дня блюдечки убрали и оставили на столике одни бумажки. Все пчелы устремились исключительно на синюю бумажку, где долго и упорно толпились, хотя и не находили здесь корма. Это и было доказательством наличия у пчел цветного зрения. Особенно эффективен был вариант опыта, когда во все блюдечки, кроме блюдечка на синей бумажке, налили корм. И в этом случае пчелы собирались только около пустого блюдечка на синей бумажке.

«Дрессировка» пчел есть не что иное, как получение у пчел условного рефлекса. У пчел устанавливается при этом новая связь между кормом (безусловный пищевой рефлекс) и цветом (условный зрительный раздражитель). Данная методика позволила изучить у пчел условные рефлексы на все известные цвета. Оказалось, что пчелы хорошо различают среди серого цвета синий, оранжевый, желтый и зеленый.

Красный цвет они не различают и путают его с черным и ближайшими к нему темносерыми оттенками. Не удается «дрессировка» пчел на серые оттенки, даже при длительном сроке кормления (до девяти суток), тогда как условный рефлекс на синий цвет проявляется через 1—2 суток кормления. Сходные результаты получились) с сине-зеленым цветом: пчелы смешивают его с серой окраской. Иными оказались результаты, когда попытались разрешить вопрос, различают ли пчелы, например, желтый цвет среди других цветов. Опыты показали, что пчелы различают при этом только желтый и синий цвет. Зеленый цвет они путают с синим и желтым.

Далее было установлено, что пчелы, кроме лучей видимого спектра, различают ультрафиолетовые лучи, невидимые для человеческого глаза. Например, два шита, окрашенные в белый цвет, будут для человеческого глаза одинаковыми, хотя в одном из них окраска поглощает, а в другом отражает ультрафиолетовые лучи. Для пчел же они «окрашены» не одинаково, и щит белого цвета, отражающий ультрафиолетовые лучи, пчелы различают от щита, белая окраска которого поглощает эти лучи.

Состав цветного зрения пчелы имеет большое практическое и биологическое значение. Изучение окраски посещаемых пчелами цветов показало, что все эти цветы имеют окраску, хорошо различаемую пчелами. Чисто красных цветов в коренных местах обитания медоносной пчелы нет. Так, «красный» мак имеет примесь желтой окраски, «красный» клевер — синей и т. д. Окраска ульев в цвета, различаемые пчелами, значительно облегчает им нахождение своего улья, устраняет блуждание, налеты пчел.

Органы осязания пчелы

Наружный хитиновый скелет пчелы вследствие своей твердости не может воспринимать раздражения, но в нем имеется очень большое число отверстий, связанных с органами осязания. Это будут осязательные волоски и конусы, воспринимающие раздражение от прикосновения. Осязательные волоски имеют следующее строение. В небольшой ямке в хитиновом скелете находится волосок. К нему изнутри подходит чувствующий отросток нервной клетки. Эти волоски в большом количестве расположены на усиках и других частях тела пчелы.

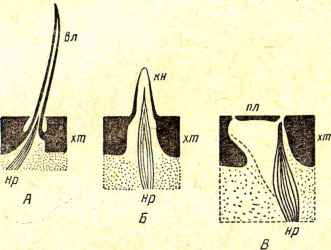

Органы осязания и обоняния пчелы: А — осязательный волосок; Б — осязательный конус: В — поровая пластинка; хт — хитиновый скелет; нр — нерв; вл — волосок; кн — конус; пл — пластинка.

Осязательные конусы похожи нa осязательные волоски. Основание конусов начинается прямо с поверхности кожного скелета. Стенки конуса очень тонкие. Внутри конуса имеются отростки нескольких нервных клеток.

Органы обоняния пчелы

Органы обоняния пчелы — поровые пластинки, прикрывающие отверстия в хитине. Изнутри к ободку пластинки подходит пучок чувствительных отростков нервных клеток. Благодаря тому, что край ободка тонок, пахучие пары легко проникают внутрь и раздражают нервные окончания поровой пластинки. Поровые пластинки расположены только на последних восьми члениках усиков. Число этих пластинок доходит до 6 ООО. Пчела с обрезанными усиками теряет чувство обоняния. Но если оставить хотя бы один членик усика с обонятельными пластинками, то пчела сохраняет это чувство.

Обоняние пчелы. Хорошо развитое обоняние у насекомых давно признавалось всеми как одно из средств нахождения источника корма. Но только специальными опытами доказано относительно хорошо развитое обоняние у пчел. Методика этих опытов подобна методике изучения цветного зрения у пчел. Только вместо цветных листиков бумаги употребляли картонные или фарфоровые коробочки. Под летком одной из коробочек помещали полочку со специальной кормушкой с надушенным сахарным сиропом. Опыты показали, что у пчел легко выработать условный рефлекс на один определенный запах, именно на коробочку с запахом, на который они «дрессировались».

Пчелы хорошо различают знакомые или сходные с ними запахи среди других запахов. В одном сложном опыте пчелы были дрессированы на запах мессинского померанца. Но когда им было предложено 46 новых добавочных запахов, то пчелы их избегали, а шли на запах других цитрусовых (лимон, бергамот, испанский померанец). На остальные они либо совсем не шли, либо посещения их были очень редкими.

Способность пчел находить знакомый запах среди многих других запахов имеет большое биологическое значение. При полете за взятком пчеле приходится обычно сталкиваться с запахом нескольких растений, и острота обоняния позволяет пчеле ориентироваться среди них. Пчела не только находит нужный ей запах среди многих других, но даже может уловить очень небольшую дозу его в смеси запахов. Для отдельных запахов разбавление может доходить до 1 : 500 и более.

Пчелы каждой семьи имеют свой собственный запах, который они хорошо различают среди других. Запах этот обусловлен деятельностью особого пахучего органа — железы Насонова, находящейся между пятым и шестым тергитами. В этом месте имеется особая сумочка, передняя стенка которой состоит из железистых клеток. Пахучий секрет выводится через тонкий хитиновый каналец в просвет сумочки. Когда пчела поднимает брюшко и вытягивает его кончик, сумочка пахучего органа выпячивается наружу и происходит испарение секрета, а с помощью колебаний крыльев пчела распространяет запах.

Органы вкуса пчелы

На передней стороне глоточной пластинки пластинке, укрепляющей слева и справа основание язычка (она прикрыта приязычниками), лежит с каждой стороны группа хитиновых палочек. К каждой палочке подходит нерв. Когда жидкий корм проходит по хоботку, то он попадает на эти вкусовые палочки, и здесь происходит химическое раздражение нервных окончаний палочек. Пока нет возможности дать определение вкусовых ощущений пчелы. Нельзя, например, утверждать, что мед вызывает у них такое же ощущение сладости, как у человека.

Если употреблять для пчел определение «сладкого», «горького», «кислого», «соленого», то нужно всегда помнить об условности этих понятий. Они употребляются лишь в целях группировок различных кормов, вызывающих определенное чувство вкуса у пчел.

Наблюдениями было установлено, что 2—4-процентный раствор тростникового сахара не вызывает ощущения «сладкого» у пчел. Пчелы отказываются брать такой раствор.

Ощущение «сладости» у пчел, забиравших, например, 40-процентный сахарный сироп, пропадает, если взамен него тут же дать сироп с более низким содержанием сахара. Нужен определенный срок голодовки пчел, чтобы они стали забирать его.

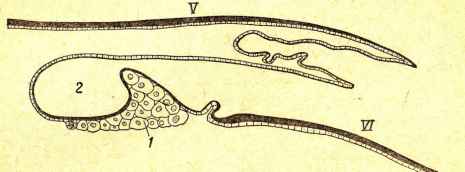

Железа Насонова (пахучая, или ароматическая, железа): V к VI тергиты брюшка; 1 - железа; 2 - сумка железы.

Концентрация сахарного сиропа, или процент содержания сахара в нектаре, имеет большое значение для загрузки медового зобика: чем выше содержание сахара в нектаре, тем больше нагрузка медового зобика.

Примесь к сахарному сиропу кислот (соляной, уксусной и др.), солей (поваренная соль, хлористый кальций и др.) пчелы ощущают в концентрации, близкой к восприятию человеком. Так, предельная примесь к сиропу соляной кислоты — 0,9 г, уксусной — 24 г, поваренной соли — 1,46 г на литр. Менее чувствительны пчелы к горькому вкусу; предельная примесь, например хинина к сиропу, равна 0,04%.

Слух и чувство времени у пчел

Слух пчел.

Пчелы лишены слуха в обычном понимании этого слова, т. е. у пчел нет специального органа (уха), воспринимающего звук. Но пчела может воспринимать всеми своими органами: осязания сотрясение предмета, на котором она сидит, или колебание воздуха, если она находится в полете. Так, при ударе по улью сотрясение передается всем частям его и воспринимается чувствующими волосками тела пчелы. Колебания воздуха, происходящие при взмахах крыльев пчелы во время полета и пения маток, также воспринимаются чувствующими волосками не как звук, а как колебание частиц воздуха.

Очень часто поведение пчел истолковывается как доказательство, что пчела обладает слухом. Например, отсутствие матки скоро замечается пчелами, и они, как нередко говорят пчеловоды, начинают «выть». Если такой семье дать в клеточке матку, возбуждение прекращается. Пчелы могут издавать звуки, но это еще не доказывает наличия у них слуха.

Чувство времени у пчел.Уже давно практикой установлено наличие у пчел чувства времени. Пчелы прилетают к источнику корма лишь в такое время дня, когда они на этом месте регулярно находят корм. Исследования, проведенные за последнее время, позволили понять многое о чувстве времени у пчел. Оказалось, что у пчелы можно выработать условный рефлекс на посещение источника корма одновременно на разное время дня. Это удается только в том случае, если промежуток между двумя кормлениями не меньше двух часов. Но пчелы не различают промежуток между двумя кормлениями, если он превышает 24 часа. Таким образом, чувство времени у пчел ограничено одними сутками; промежутки времени между кормлениями пчелы запоминают только в том случае, если они не меньше двух часов.

Можно получить также условный рефлекс прилета пчел в определенные часы не только на один источник корма, а и на два источника его. Например, пчелы между 8—10 часами утра прилетают за кормом в одно место, и те же пчелы между 3—5 часами дня посещают источник корма в другом месте.

Пчелы посещают источник корма в определенные часы не только в зависимости от наличия в нем корма, но и от его количества. Так, если источник выделяет обильнее всего корм, например, между 9—11 часами утра и 3—5 часами дня, а между 11 часами утра и 3 часами дня корма мало, то у пчел вырабатывается условный рефлекс на эти часы и максимальный прилет пчел наблюдается в часы большего выделения корма.

Чувство времени у пчел имеет большое практическое значение. У многих видов цветковых растений происходит суточное колебание выделения нектара то в сторону его увеличения, то в сторону уменьшения. Чувство времени у пчел позволяет им приспособиться к такой периодической деятельности нектарников и путем «запоминания» наиболее выгодного времени дня максимально использовать взяток. У тех же растений, у которых выделение нектара происходит в определенные часы (например, у гречихи), прилет пчел как раз совпадает с началом выделения нектара и кончается с его прекращением.

Хотя пчелы и летают целый день, но наибольшую активность они проявляют в часы, наиболее благоприятные для сбора пыльцы и нектара. В данном случае приспособляемость пчел к массовому вылету в определенные часы создает своего рода приспособительную экономию в работе пчел. Наконец, наличие чувства времени у пчел должно учитываться при искусственном направлении их (дрессировке) на сельскохозяйственные растения в целях более интенсивного опыления. Сироп с запахом данного растения нужно скармливать незадолго до тех часов, когда происходит максимальное выделение нектара.

- Сельскохозяйственные животные

- Животноводство

- Биотехнологии свиноводства

- Производство мяса кроликов

- Птицеводство

- Альтернативные источники энергии

- Использование энергии ветра в сельском хозяйстве

- Главная

- О жизни пчел

- Строение и поведение пчел

- Строение органов чувств пчелы и их функции