- Технология выращивания

- Выращивание овощей

- Выращивание фруктов и ягод

- Выращивание экзотических растений

- Выращивание без почвы

- Гидропоника

- Выращивание на подоконнике

- Выращивание овощей на подоконнике

- Региональные особенности земледелия

- Выращивание овощей в Северо-Западном регионе

- Кормовые растения

- Растения сенокосов и пастбищ

- Сушка и хранение семян трав

- Почвы и удобрения

- Питание растений

- Состав и свойства почвы

- Применение удобрений

Яблоня - выращивание и уход

Молодая неплодоносящая яблоня в саду

Первый и второй год яблони в саду

Принято считать, что первый год после посадки в сад - год, потерянный для деревца: так трудно «переживают» яблони эту операцию. Пересаженные деревца дают столь незначительный прирост, что и на следующий год их пребывания в саду (второй год в саду и четвертый - в жизни деревца) деревца почти не обрезают.

Уход за деревцами в течение этих двух лет сводится главным образом к наблюдению за тем, как приспосабливается растение к новым условиям жизни и как восстанавливаются его утерянные или поврежденные части. Задача садовода в это время - оказать деревцу помощь, добиться того, чтобы его развитие протекало правильно.

Нужно иметь в виду, что при выкопке, а также при транспортировке и посадке многие почки повреждаются. Зимой такие почки вымерзают. Побеги из оставшихся почек часто растут не в том направлении, как это желательно, ветви развиваются неравномерно, и т. д. Особенно часто наблюдается плохое развитие центрального побега: отставание в росте, искривление, и т. д.

Своевременной прищипкой ненужных побегов, удалением тех, которые тормозят развитие нужной ветви, можно восстановить нормальную крону и правильное соотношение ее частей.

Выполнение этой работы и составляет главное в уходе за молодыми посадками в течение этих двух лет вегетации.

В последующие 2-4 года, до начала плодоношения, уход за молодым садом ведется по одинаковой схеме, без существенных изменений. Поэтому в этом разделе будут изложены главные приемы ухода в течение одного года и специально остановимся на тех мероприятиях, которые необходимо осуществлять в связи с изменением возраста деревьев.

Уход за почвой в молодом яблоневом саду

Уход за почвой заключается в обработке и удобрении приствольных кругов и междурядий.

Приствольные круги должны быть всегда рыхлыми и чистыми от сорняков. Для этого осенью, а затем и ранней весной, как только земля слегка просохнет и не станет липнуть к лопате, следует перекопать приствольные круги: осенью - переворачивая землю на глубину лопаты, а весной - несколько мельче. Перекопка приствольного круга способствует сохранению влаги в почве, улучшает доступ в почву воздуха, усиливает работу полезных микроорганизмов.

Иногда весной не торопятся с рыхлением почвы, надеясь на то, что осенью она была перепахана. Между тем почва к весне сильно слеживается и заплывает. Вот почему весной надо приступить к обработке почвы возможно раньше.

Техника перекопки следующая.

Копать надо так, чтобы возможно меньше повреждать корни, расположенные близко к поверхности. Для этого лопату нужно ставить параллельно корням, по радиусу приствольного круга, то есть ребром к стволу. Дерево при перекопке должно всегда находиться сбоку.

Около ствола копать следует мельче, постепенно увеличивая глубину, так, чтобы ближе к внешней части круга копать уже на всю лопату.

По внешней части круга следует сделать небольшую обводку - канавку глубиной в 5-10 см с отлогим краем, чтобы корешки растительности, находящиеся вне круга, не проникали в приствольный круг.

В дальнейшем, по мере появления на приствольных кругах сорняков и уплотнения верхнего слоя почвы, необходимо производить прополку или мотыжение, удаляя при этом сорняки.

Таким образом, приствольный круг мы будем содержать под черным паром.

Нельзя, однако, злоупотреблять мотыжениями и перекопками. Это разрушает структурность почвы, распыляет ее. А распыленная почва легко слеживается, при увлажнении заплывает. Быстро высыхая, она покрывается коркой, теряет воздухопроницаемость. Через почвенную корку влага быстро испаряется. В результате под такой коркой в почве не хватает воздуха и влаги для нормальной работы полезных микроорганизмов. Начинающие садоводы довольно часто допускают такую ошибку. Из похвального стремления всегда содержать почву рыхлой они усердным дроблением каждого комочка разрушают ее комковатость и тем самым сводят к нулю результаты своих забот и усилий.

Но часто бывает и так. Приствольные круги обрабатывают плохо. Тогда они зарастают пыреем. Между тем необходимо твердо помнить, что содержание почвы приствольного круга в чистоте, как и сохранение ее структуры - самое важное условие, обеспечивающее нормальный рост деревца. При правильной и своевременной обработке почвы приствольных кругов растения безболезненно переносят даже злую засуху.

Корневая система яблони сильно разрастается в ширину. Главная масса питающих корней лежит за пределами кроны. Из этого следует, что приствольный круг должен быть значительно шире кроны.

Если в первом году после посадки радиус приствольного круга должен быть равен примерно метру, то в последующие годы он должен ежегодно увеличиваться на 20-25 см и к началу плодоношения составлять не менее 1,5-2 м.

Обработка междурядий в яблоневом саду

Казалось бы, совершенно безразлично, чем заняты междурядья в молодом саду, если приствольные круги широки и их содержат в хорошем состоянии. Но это не так.

Зерновые культуры - рожь, пшеница - наихудшие соседи для яблони. Более желательны для посева в междурядьях сада клевер, вика, а также пропашные культуры: картофель, свекла.

Суть дела ясна: соседство тем хуже, чем меньше рыхлится земля в междурядьях и чем больше поглощается из них влаги (в особенности в первую половину лета). Вот почему на состояние междурядий садовод должен обратить самое серьезное внимание. В междурядьях больших садов вводится специальное чередование культур, непрерывно улучшающее строение почвы и обогащающее ее питательными веществами. На приусадебных участках междурядья надо использовать для огородных культур и под ягодники.

Иногда применяют чересполосный посев трав, то есть двухлетнее их использование (по очереди), или же ограничиваются посевом так называемых сидератов (трав на зеленое удобрение) во вторую половину вегетации.

В качестве сидератов применяются разнообразные растения: яровая вика, сераделла, горчица, гречиха, фацелия. Для северной и средней полосы нашей страны наилучшим из таких растений-сидератов является люпин (как однолетний, так и многолетний). Люпин многолетний, не запаханный под зиму, - прекрасное средство и для снегозадержания.

Обрабатывать междурядья надо как можно осторожнее. При конной обработке деревья портят плугом, бороной, а лошадь объедает у деревьев молодые побеги. Тракторная обработка также часто оставляет после себя серьезные раны на стволах. Особенно часто подобные неприятности случаются в садах, расположенных на небольших площадях, с уменьшенными расстояниями между деревьями.

Надо помнить, что потеря каждой ветки, каждого листа, если это не вызвано необходимостью, наносит плодовому дереву ущерб.

Мульчирование приствольных кругов яблони

Мульчирование, то есть притенение приствольных кругов, - один из лучших приемов ухода за почвой в молодом саду. В качестве мульчи может быть использован навоз, торф (слоем от 5 до 7-8 см), отработанная или залежавшаяся солома (10-12 см) и т. п. Мульча, наложенная тотчас после весенней обработки приствольных кругов, сохраняет рыхлым верхний слой почвы и задерживает испарение влаги.

Мульчирование особенно важно в засушливые годы. Но и в обычные годы мульча, препятствуя росту сорняков и поддерживая наилучшие условия для работы микроорганизмов, дает весьма благоприятный результат. Осенью мульчу (кроме соломы) заделывают в почву, а солому собирают в кучи и сохраняют до весны.

Торф для мульчирования надо употреблять хорошо проветренный, вылежавшийся в кучах.

Удобрение молодого яблоневого сада

Хороший рост деревьев, а также раннее вступление их в плодоношение зависят от систематического внесения в почву удобрений. Лучшее удобрение - навоз. Количество удобрений зависит от особенностей почвы.

Для Московской области рекомендуется вносить в молодом неплодоносящем саду до 7-10 кг органических удобрений на 1 метр приствольного круга. На приствольный круг радиусом в 1 метр это составит 20-30 кг.

Песчаные и тяжелые глинистые почвы нуждаются в наибольшем количестве навоза. Это легко понять, если ясно представить себе, как изменяют структуру почвы органические удобрения.

Навоз, торфофекалий, торф, компост, перегной, вызывая усиленную деятельность почвенных микроорганизмов, улучшают также и физические свойства почвы.

Тяжелую глинистую почву навоз делает более проницаемой для воздуха и воды. Наоборот, легкие супесчаные почвы навоз связывает, делает более способными задерживать влагу. Поэтому органические удобрения целесообразно вносить ежегодно, хотя бы в небольших дозах.

Кроме навоза и других органических удобрений, рекомендуется вносить минеральные удобрения - по 6 граммов действующего (чистого) вещества азота, фосфора и калия на 1 метр. Это составляет: суперфосфата (18-процентного) - 33 грамма, калийной соли (40-процентной) - 15 граммов и сернокислого аммония (20-процентного) - 30 граммов.

При недостатке органических удобрений целесообразно вносить под молодые деревца удвоенное количество минеральных удобрений, то есть по 12 граммов чистого вещества азота, калия и фосфора на 1 кв. метр.

Вносить навоз надо при осенней или ранневесенней перекопке приствольных кругов.

Распределять удобрения по площади круга следует так, чтобы количество их уменьшалось от внешней части круга к штамбу.

Чтобы деревья лучше развивались, целесообразно летом давать дополнительно удобрения в виде подкормки. Две-три подкормки минеральным азотом по 2-3 грамма чистого вещества на 1 кв. метр или по 1-1,5 ведра раствора навозной жижи на 1 кв. метр окажут положительное действие на рост деревца.

Подкормку надо давать в июне, июле, начале августа. При более поздних сроках побеги могут не вызреть и тогда зимой они подмерзнут. Однако не следует и перекармливать деревце, так как оно может «жировать», то есть усиленно идти в рост, не закладывая плодовых почек.

При очень буйном росте деревьев следует ограничить или временно прекратить внесение удобрений. В отдельных случаях полезно даже произвести залужение слишком жирной почвы.

Уход за штамбом яблони

Штамб яблони - это не только опора, несущая на себе крону из ветвей и листьев с плодами, это сложная сеть тканей, по которым питательные вещества передаются от корней к кроне и обратно. Поэтому здоровое состояние штамба, в особенности его наружных слоев, то есть коры и камбиального слоя, лежащего между корой и древесиной, чрезвычайно важно для нормального развития дерева.

Кора на стволе молодого дерева свежа. Она упруга, эластична. Эти ее качества необходимо возможно дольше сохранить.

Время, конечно, делает свое: на коре появляются трещинки, разного рода ранения, в которых находят себе приют вредители и микроорганизмы.

Появившиеся на дереве мхи и лишайники уничтожают опрыскиванием 5-8-процентным раствором железного купороса или 6-процентным раствором карболинеума.

Это делают, когда дерево находится в состоянии покоя, то есть поздней осенью или ранней весной. Штамб и главные ветви обмазывают известковым молоком. Вот главные меры, содействующие длительному сохранению коры дерева здоровой.

С разрастанием штамба эти меры становятся все более необходимыми. Теперь к ним присоединяется очистка коры металлической щеткой, скребками (очень удобна для этого стамеска, которой обычно пользуются пчеловоды) для удаления со штамба чешуек отмирающей коры и ютящихся под ними вредителей.

В случае появления на коре каких-либо ранений (вследствие обморожения или повреждения грызунами) надо зачистить больное место, удалив все отмершие и больные части до здоровой ткани, и покрыть рану садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Этим мы изолируем обнаженное место от влаги и воздуха и обеспечим наилучшие условия для образования каллюса, которым у растений затягиваются раны.

Если нет вара и масляной краски, можно ограничиться обмазкой раны смесью глины с коровяком (из равных частей коровяка и жирной глины). Чтобы обмазка лучше держалась, ее обматывают мешковиной, марлей или каким-либо другим материалом.

Весной в нижней части штамба, около земли, мы можем иногда обнаружить повреждения коры мышами. Если кора уничтожена вокруг всего дерева или на значительной его части, то следует возможно раньше (при самом начале сокодвижения) произвести прививку мостиком. Это возобновит прерванное сокодвижение. Из-за прекращения сокодвижения кора выше места ранения очень скоро перестает отходить. Поэтому надо действовать быстро, чтобы не упустить подходящий момент для прививки. Для успеха прививки нужно сделать два-три мостика.

Уход за кроной яблони

В течение 3-4-х лет после посадки деревца должно быть закончено кронирование его. В этой работе можно выделить две основные задачи:

во-первых, надо сформировать скелет дерева, то есть вывести основные ветви кроны как первого, так и следующего яруса дерева;

во-вторых, в процессе кронирования регулируется обрастание основных ветвей кроны, выведение ветвей второго и следующих порядков.

При пятисучной системе, когда саженец имеет уже остов дерева, на четвертый-пятый год формируется второй ярус кроны (аналогичный первому ярусу) из трех-четырех сучков.

Не следует оставлять закладку второго яруса без наблюдения, так как может получиться загущенная крона и слишком острые углы отхождения ветвей от ствола.

Второй ярус кроны надо заложить на большем расстоянии от верхнего яруса, чем это обычно бывает в естественных условиях (от 50 до 70 см).

Выбрав для этого первый подходящий сук второго яруса, мы должны задержать развитие нижележащих, промежуточных между первым и вторым ярусами, побегов. Для этого такие побеги в течение лета систематически прищипывают, чтобы длина их была 15-20 см. Отбирая следующие ветви второго яруса, мы должны удалить побеги с острыми углами отхождения или сильно затормозить их рост.

При соблюдении этих условий закладка второго яруса растягивается не менее чем на два года.

При кронировании по безъярусной системе в различных ее вариантах полная закладка кроны также требует двух-трех и более лет. Работа садовода строится на тех же, указанных выше, принципах: во-первых, дать наилучшие расстояния между ветвями (не менее 20-30 см), чтобы обеспечить каждой ветви возможность свободного развития без ущерба для нижележащей ветви; во-вторых, обеспечить максимальные углы расхождения с соседними ветвями; и в-третьих; обеспечить прочную связь каждой ветви со штамбом, то есть отобрать ветви с наименее острыми углами отхождения от штамба.

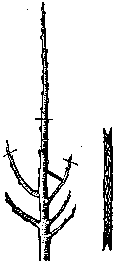

Рисунок. Яблоня трех-четырехлетка, кронируемая по безъярусной системе.

У деревьев пирамидального типа основной побег продолжения оставляют еще на некоторое время, чтобы после его удаления верхние боковые побеги не приняли вертикального направления.

При кронировании у садовода вполне естественно возникает желание заложить верхние ярусы возможно быстрее. Однако с этим не надо торопиться, в особенности если нижние ветви почему-либо отстали в росте: верхние ветви, как находящиеся в лучших условиях роста, будут развиваться быстрее и затормозят рост нижележащих ветвей, что нарушит гармоническое развитие нижних и верхних частей кроны. Если это случится и нижняя часть кроны отстанет в развитии, верхние части дерева и побег продолжения надо обрезать сильнее.

Рисунок. Яблоня. Побег продолжения чрезмерно развит за счет ветвей кроны, т. к. не была своевременно сделана летняя прищипка. Он обрезается очень сильно, две верхние боковые ветви обрезаются мало, три нижние не обрезаются совсем. Для увеличения угла отхождения четвертого сука вставлена распорка.

Рисунок. Яблоня. Побег продолжения слабый, боковые ветви кроны сильные. Побег продолжения не обрезается совсем, боковые ветви режутся сильно. Ошибка в том, что своевременно рост этих ветвей не был задержан прищипыванием.

В кроне мы различаем, кроме основных ветвей, составляющих так называемый «скелет» кроны, целую систему «веток обрастания». Ветви, вырастающие непосредственно на скелетных, называются ветвями второго порядка; вырастающие на ветвях второго порядка - ветвями третьего порядка и т. д. Все прочие ветки, которые непосредственно несут на себе репродуктивные органы - плодовые почки, называются «обрастающими».

Рисунок. Яблоня. Побег продолжения нежизнеспособен. Он режется у основания верхней ветви кроны, последняя подвязывается к палочке, прикрепленной в двух местах к стволу деревца. Для замещения образовавшейся пустоты в кроне можно пустить две боковые ветви.

Рисунок. Яблоня. Верхний боковой побег (5) конкурирует с побегом продолжения (6), имея слишком острый угол отхождения. Его следовало своевременно отклонить распоркой. Теперь он или удаляется совсем, или режется над нижней наружной почкой, из которой может вырасти ветвь под большим углом.

При обрезке этой части кроны садовод должен руководствоваться также определенными правилами:

1. Не только скелетным ветвям (первого порядка), но и каждой другой ветви дерева надо обеспечить достаточное количество света и воздуха, давая ей соответствующее направление и положение.

2. Обрезкой надо создать такую крону, в которой каждое боковое ответвление подчинялось бы несущей ветви, как скелетная ветвь кроны подчиняется проводнику - центральной, ведущей ветви. Это значит, что одинаковое развитие основной и отходящей от нее ветви не допускается, так как оно приводит к ослаблению основной ветви.

3. Ни одна часть растения не должна тормозить развитие другой. Такие случаи возможны при механическом давлении или трении разных ветвей, при чрезмерном разрастании какой-либо части в ущерб другой.

Руководствуясь этими правилами, можно создать на крепком костяке дерева мощную «прозрачную» крону, широко доступную лучам солнца и воздушным потокам.

А это необходимо для получения обильных урожаев хороших плодов и для длительного плодоношения дерева. Рассмотрим несколько конкретных случаев обрезки.

Рисунок. Крона яблони с двумя ярусами. Верхний ярус слабый, нижний, наоборот, сильно развит. Побеги верхнего яруса не режутся; ветви нижнего яруса обрезаются сильно, и тем сильнее, чем слабее верхний ярус.

Нельзя допускать, чтобы дерево произвольно вытягивало в длину свои ветви. От этого ветви получаются оголенными и тонкими. Поэтому когда дерево оправится и станет давать нормальные приросты, на четвертый, пятый и частью даже на шестой год жизни дерева на постоянном месте в саду все основные побеги ранней весной надо обрезать на треть их длины, а побег продолжения - несколько меньше. Этим мы вызываем усиленный рост побегов из оставленных почек, часть которых идет на побеги продолжения скелетных ветвей и ветвей последующих порядков, остальная же часть при помощи летней прищипки обращается в побеги утолщения и впоследствии в плодовые веточки.

При формировании боковых ответвлений основных скелетных суков нельзя допускать отхождения первого бокового побега на близком расстоянии от штамба. Чем больше это расстояние, тем большую площадь мы обеспечим за боковой ветвью и тем менее загущенной получится крона. Это расстояние должно составлять примерно 40-50 см. На следующий год мы производим такую же обрезку всей кроны, закладывая на боковых ветвях побеги ответвления третьего порядка.

Рисунок. Яблоня. Вместо верхнего яруса на короткой части оси имеются небольшие жалкие веточки; нижний ярус сильный, с хорошими ветвями. Наибольшая из верхних ветвей привязывается к шипу, а если его нет, то к лучинке или палочке. Ветви нижнего яруса обрезаются на весь свой прирост. Боковые разветвления режутся на побеги утолщения.

В последующие годы обрезка необходима главным образом для регулировки обрастания, то есть для задержки излишне и бурно развивающихся побегов, для торможения тех, которые приняли нежелательное направление, для обращения ростовых побегов в веточки плодоношения, а также для подравнивания основных побегов.

Начинающий садовод часто не знает, как поступить с теми или иными отклонениями от нормального роста деревца. Конечно, трудно предвидеть и описать все возможные случаи подобных отклонений, но о некоторых типичных можно сказать.

На рисунках приведены схемы различных отклонений при пятисучной кроне и наглядно показаны приемы их исправления. Эти приемы разработаны известным русским ученым садоводом М. В. Рытовым.

Когда производить обрезку яблони

Пинцировка и вырезка побегов на кольцо - летние операции. Всю же остальную обрезку, как и кронирование, надо проводить только ранней весной (в условиях более теплого климата - и осенью).

Плодовое дерево в конце вегетации откладывает по всей древесине штамба, во всех ветвях, веточках и в корнях запасы пластических материалов, которые потребуются ему весной. Весной, с первым пробуждением дерева к жизни, эти запасы устремляются вверх, к точкам роста.

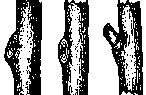

Рисунок. Вырезка побегов яблони на кольцо. Слева - правильно; в центре и справа - неправильно.

Производя обрезку, то есть удаляя концы ветвей, в момент, когда уже началось сокодвижение, мы тем самым удаляем и сделанные деревом запасы, причиняя ему этим существенный ущерб.

Следует сделать еще одно замечание по поводу обрезки. Очень часто, осматривая дерево и намечая к удалению тот или другой побег, садовод потом отходит от дерева, не прикоснувшись к нему ножом: жалко резать. Надо твердо усвоить правило: если обрезкой мы действительно улучшим состояние дерева, не надо ее откладывать до более поздних сроков (до осени, до следующего года). Всегда лучше удалить ветвь, пока она еще молода. Чем меньше будет рана, тем скорее она зарастет и, значит, тем безболезненнее для дерева будет наше вмешательство.

Сеянцы яблони под особым наблюдением

Что надо делать за эти два - четыре года с сеянцами, взятыми нами под наблюдение?

Тот уход, какой получают культурные деревья, будем давать и деревьям опытного участка, применяя к ним те же приемы обрезки, питания и пр. Некультурные (непривитые) яблони обыкновенно позднее вступают в плодоношение. И если, судя по их внешнему виду, можно надеяться получить от этих деревцев культурные сорта, то надо ждать их плодоношения; оно определит дальнейшую судьбу яблонь. Однако И. В. Мичурин предупреждал, что первое плодоношение у таких деревьев еще не является решающим. Чаще всего положительные свойства обнаруживаются при первом плодоношении, в последующие годы они проявляются сильнее, закрепляются, и только в третьем-четвертом плодоношении эти качества окончательно оформляются.

Деревья, не оправдывающие наших надежд, надо удалить из сада или же, если позволяют условия, путем прививок в крону превратить их в культурные.

- Сельскохозяйственные животные

- Животноводство

- Биотехнологии свиноводства

- Производство мяса кроликов

- Птицеводство

- Альтернативные источники энергии

- Использование энергии ветра в сельском хозяйстве

- Главная

- Плодовые деревья и кустарники

- Яблоня - выращивание и уход

- Молодая неплодоносящая яблоня в саду