- Технология выращивания

- Выращивание овощей

- Выращивание фруктов и ягод

- Выращивание экзотических растений

- Выращивание без почвы

- Гидропоника

- Выращивание на подоконнике

- Выращивание овощей на подоконнике

- Региональные особенности земледелия

- Выращивание овощей в Северо-Западном регионе

- Садоводство

- Плодовые деревья и кустарники

- Кормовые растения

- Растения сенокосов и пастбищ

- Сушка и хранение семян трав

- Почвы и удобрения

- Питание растений

- Состав и свойства почвы

- Применение удобрений

Строение и поведение пчел

Орган защиты пчелы - жало

Орган защиты пчелы — жало имеют только рабочие пчелы и матки. У рабочей пчелы оно служит орудием защиты, а матка, кроме того, пользуется им для откладки яиц. Жало у пчелы по своему строению — видоизмененный яйцеклад, свойственный некоторым перепончатокрылым насекомым.

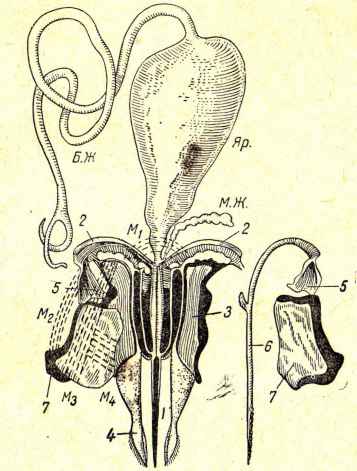

Строение жала рабочей пчелы: неподвижная часть жала: 1 — салазки; 2 — отростки салазок; 3 — продолговатая пластинка; 4 — щупик. Подвижная часть жала: 5 — треугольная пластинка; 6 — стилетики; 7 — квадратная пластинка; М,—М4—мускулы жала; Б.Ж. — большая ядовитая железа; Яр-резервуар ядовитой железы; М.Ж - малая ядовитая железа (на рисунке справа подвижная часть жала нарисована отдельно).

Жало расположено на брюшной стороне тела пчелы и при спокойном состоянии скрыто под последним члеником брюшка. Достаточно лишь слегка потянуть за кончик жала, чтобы вытянуть наружу вместе с ним ядовитые железы и части кишечника. Все части жала соединены между собой, а само жало тонкими пленками прикреплено к стенкам тела и кишечнику.

Строение жала. Хитиновые части жала состоят из двух отделов: неподвижного и подвижного. Неподвижный отдел состоит из непарной срединной части, называемой салазками. Салазки имеют вид желоба около 2,5 мм длины. Передняя часть салазок расширена, а задняя — сужена в остро оканчивающийся желобок.

От переднего конца салазок отходят два дугообразных боковых отростка. Между ними находится вилочка, к которой прикрепляются мускулы жала. К верхним концам каждого отростка неподвижно прикреплены продолговатые пластинки. От нижнего края продолговатых пластинок отходит по одному мягкому отростку, называемому щупиком, чувствующим (осязающим) органом при жалении. Все части неподвижного отдела — салазки, боковые отростки и продолговатые пластинки с щупиком — прочно соединены вместе и могут двигаться как одно целое.

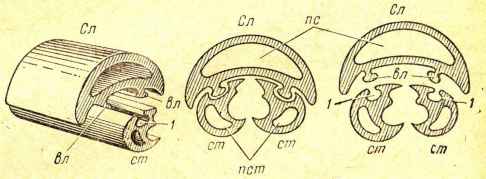

Соединение стилетиков с салазками: Сл - салазки; cт — стилетики; вл — валик салазок; 1 — выемка в стилетике; пс—полость салазок; пст — полость стилетика.

Подвижный отдел жала состоит из двух стилетиков, треугольных и квадратных пластинок, расположенных по бокам неподвижного отдела жала. Стилетик — тонкая иголочка с зазубринками на конце. Число зазубринок у рабочей пчелы достигает 10, у матки — 5. Стилетик во всю свою длину, за исключением кончика, имеет продольную выемку, которая входит на валик салазок. Такое соединение стилетиков с салазками позволяет им двигаться взад и вперед. Полость, образуемая салазками и стилетиками, служит каналом, по которому стекает яд жала.

К переднему концу стилетика прочно прикреплена треугольная пластинка.

К нижним отросткам треугольной пластинки подвижно причленена квадратная пластинка.

Неподвижный отдел жала тесно связан при помощи стилетиков с подвижным отделом. Такое строение жала, несмотря на его сложность, позволяет этому аппарату работать как одно целое.

Жало матки по своему общему строению похоже на жало рабочей пчелы и отличается от него лишь в деталях. Например, жало матки больше жала рабочей пчелы; салазки у ней слегка изогнуты; квадратная пластинка и вилочка имеют иную форму.

Железы жала пчелы

С жалом связаны три системы желез: смазочная, большая ядовитая (кислая) и малая ядовитая (щелочная) железы.

Смазочная железа Кожевникова расположена у верхнего края квадратной пластинки. Она состоит из скопления железистых клеток. Каждая из последних имеет проток. Секрет смазочной железы изливается на поверхность квадратной пластинки и стекает по дужкам салазок и основаниям стилетиков.

Большая ядовитая железа состоит из длинной трубочки и резервуара. Трубочка эта у матки делится на две длинные ветви, оканчивающиеся маленькими вздутиями; у рабочей пчелы разветвления небольшие. Большая ядовитая железа наиболее развита у матки, у которой длина ее колеблется в пределах от 30 до 50 мм, а у рабочей пчелы — от 9 до 20 мм. Секреторной частью железы является трубчатая ее часть. В этой части вырабатывается яд, который стекает и собирается в резервуаре. Стенка резервуара состоит из эпителия, а снаружи — из толстой хитиновой перепонки. Отверстие железы открывается в полость расширения салазок. Секрет ее имеет кислую реакцию.

Малая ядовитая железа — короткая, слегка извитая трубка. Она расположена прямо у основания расширения салазок. Стенки ее состоят из многослойных железистых клеток, секрет которых собирается в просвете железы. Секрет железы имеет щелочную реакцию. Яд жала. Вытекающий из жала яд представляет смесь секрета двух желез. Это — прозрачная жидкость кислой реакции со своеобразным ароматическим запахом, обладающая сильным бактерицидным действием. Секрет желез, взятых порознь, не вызывает действия, свойственного пчелиному яду. Действие пчелиного яда обусловливается наличием в нем довольно сложного соединения, обладающего воспалительными и гемолитическими свойствами, и весьма сходно с действием яда гремучих змей и некоторых ядовитых животных (скорпион).

Жаление пчелы представляет безусловный рефлекс. Внешнее раздражение воспринимается пчелой обонянием (запах яда или раздавленной пчелы), осязательными волосками (в случае придавливания пчел), зрением (при быстрых движениях человека, животных) и т. д. Оно передается по чувствующему нерву в брюшной нервный узел, а отсюда по двигательным нервам и мышцам члеников брюшка и жала. Мышцы, получив раздражение, сокращаются, пчела сгибает брюшко и этим приближает жало к коже врага. Одновременно происходит сокращение мускулов, прикрепленных к боковым отросткам салазок. Стилетики при этом выталкиваются вперед и вонзаются в кожу. Зазубринки стилетиков в то же время мешают их обратному движению. Дальнейшее движение стилетиков происходит от сокращения мускулов, имеющихся на треугольной, продолговатой и квадратной пластинка. При сокращении мускулов получается толчок, передаваемый треугольной пластинке. От толчка стилетик еще глубже вонзается в кожу.

В результате этих мышечных сокращений жало все глубже и глубже проникает в нее. Оно настолько прочно увязает в коже, что при попытке пчелы улететь после ужаления жало отрывается. Образовавшаяся при этом ранка в теле пчелы закупоривается стенками кишки и сгустками кровяных телец, так как кровь пчелы не имеет свойства свертываться. В зависимости от быстроты дальнейшего кровоизлияния пчела, потерявшая жало, умирает через несколько дней и обычно свыше семи дней не выживает.

Когда пчела жалит насекомых, имеющих тонкий твердый покров тела, то она не умирает, потому что в наружном скелете ужаленного насекомого получается дырка, через которую пчела может легко вынуть стилет. В момент ужаления секрет обеих желез изливается в полость расширения салазок, отсюда по каналу яд вытекает в ранку. Действие пчелиного яда весьма различно для человека и животных. Многие животные не выносят большого количества ужалений. Известны случаи, когда лошади погибали от ужалений десятка пчел.

Для большинства людей пчелиный яд в небольшом количестве не вреден и вызывает только опухоль на месте ужаления. Как исключение, встречаются люди, весьма восприимчивые к пчелиному яду. Одно ужаление вызывает у них серьезные заболевания (обморок, тошноту, сильную головную боль). Особенно страдают от пчелиного яда люди с больным сердцем. Но смертельный исход для человека от ужаления пчелы бывает редко.

Когда пчела ужалит человека, на месте укола возникает вскоре небольшая припухлость (так называемая местная реакция). Затем появляется отек (общая реакция), который, в зависимости от восприимчивости к пчелиному яду, может распространиться и на другие части тела (чаще всего около глаз). В редких случаях наблюдаются сыпь, головная боль, падение кровяного давления, ускорение дыхания, повышение температуры тела и рвота. Через несколько часов или самое большое через сутки все эти болезненные явления проходят.

К пчелиному яду люди обычно привыкают, и тогда отеки не появляются. Но этот иммунитет обычно ограничен известным периодом. Так, у многих пчеловодов за зимний период он исчезает. При первых весенних работах с пчелами наблюдается небольшая общая реакция, которая вскоре проходит. Нередко встречаются люди, невосприимчивые от рождения к пчелиному яду. У них обычно и местная реакция (кроме боли) выражена очень слабо.

Стилетики жала, оставленные в ранке, продолжают работать, так как обычно вместе с жалом отрывается последний брюшной нервный узел, иннервирующий мускулы жала. Чем больше времени пробудет жало в теле человека, тем больше в ранку вольется яда.

Поэтому жало необходимо скорее вынуть, но не следует тащить его двумя пальцами (от этого выдавливается яд из железы), а надо сковырнуть жало ногтем в сторону. Ранку после ужаления не следует смачивать слюной или прикладывать к ней землю, как рекомендуют некоторые пчеловоды: этим можно внести инфекцию и получить заражение крови. При большом числе ужалений лучше всего вымыть ужаленные места чистой водой и смазать 3—5-процентным раствором марганцевокислого калия.

- Сельскохозяйственные животные

- Животноводство

- Биотехнологии свиноводства

- Производство мяса кроликов

- Птицеводство

- Альтернативные источники энергии

- Использование энергии ветра в сельском хозяйстве

- Главная

- О жизни пчел

- Строение и поведение пчел

- Орган защиты пчелы - жало