- Технология выращивания

- Выращивание овощей

- Выращивание фруктов и ягод

- Выращивание экзотических растений

- Выращивание без почвы

- Гидропоника

- Выращивание на подоконнике

- Выращивание овощей на подоконнике

- Региональные особенности земледелия

- Выращивание овощей в Северо-Западном регионе

- Садоводство

- Плодовые деревья и кустарники

- Кормовые растения

- Растения сенокосов и пастбищ

- Сушка и хранение семян трав

- Почвы и удобрения

- Питание растений

- Состав и свойства почвы

- Применение удобрений

Повышение производства меда

Потребность пчел в протеине

Термин «протеин» происходит от греческого слова «протос», что означает первичный. Действительно, среди других питательных веществ протеины занимают первое место по значению для организма пчел в связи с тем, что:

а)с биологической точки зрения протеины составляют основное вещество живой клетки, так как именно от них зависит процесс формирования и роста новых организмов;

б)с физиологической точки зрения протеины принимают участие в большинстве жизненных процессов организма, так как они составляют основу ферментов, гормонов и многих других биологически активных веществ.

К категории протеинов относят несколько групп веществ, отличающихся по составу и свойствам. Основной элемент в составе протеинов - азот (химический символ - N). В основе вычисления количественного содержания протеина в корме лежит определение азота. Содержание протеина выражают через содержание азота.

Для вычисления содержания протеина напоминаем, что 1 г азота соответствует 6,25 г протеина. Цифра 6,25 принята в качестве стандартного коэффициента пересчета выявленного в корме содержания азота на протеин, хотя в некоторых кормах величина этого коэффициента отличается от стандартного значения.

Обмен белков в организме пчелы.

Основные биохимические реакции, протекающие в организме пчелы,- расщепление и синтез белков и аминокислот. Сначала с помощью ферментов происходит расщепление белков на аминокислоты, на которые действуют другие ферменты - декарбоксилазы и дезаминазы, которые отщепляют от аминокислоты аминогруппу, содержащую азот.

Эти аминогруппы под действием других ферментов - трансаминаз - могут быть преобразованы в новую аминокислоту. Аминокислоты, полученные при расщеплении белков, проходят через слизистую оболочку кишечника, попадают в поток гемолимфы и доставляются к клеткам тела или секреторных желез, где используются для синтеза специфических белков организма пчелы. Часть аминокислот передается с кормом личинкам и матке.

Аминокислоты, синтезируемые в организме пчелы, представляют собой группу аминокислот, присутствие которых в корме не обязательно, то есть они не относятся к незаменимым. Из существующих 100 естественных аминокислот по Де Грооту для пчел (как и для остальных насекомых) к незаменимым относят 10 аминокислот: аргинин, гистидин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин.

Кроме аргинина, другие 9 аминокислот являются незаменимыми и для домашних животных.

Незаменимые аминокислоты (то есть те, которые не могут синтезироваться в организме пчелы) должны присутствовать в корме, ибо, кроме общего значения, показанного выше, они играют и специальную роль.

Метионин регулирует обмен белков и поэтому имеет большое значение для роста организма, участвует в обмене липидов, особенно в формировании жировых тел, а также в обезвреживании токсических веществ.

Триптофан, кроме участия в обмене белков, необходим для поддержания воспроизводительной функции, синтеза никотиновой кислоты (витамина В5), по-видимому, является основой для формирования белков, особенно для питания личинок, и имеет определенное значение для пигментации пчел.

Гистидин особенно необходим растущим пчелам посредством декарбоксилирования преобразуется в гистамин, компонент пчелиного яда.

Лейцин и изолейцин составляют основу формирования белков гемолимфы и регулируют функциональное равновесие желез внутренней секреции, вместе с валином играют известную роль в процессе превращения личинки в куколку.

Валин, кроме того, необходим для работы нервной системы.

Цистин и тирозин играют специфическую роль в формировании кератиновой кутикулы пчелы.

Использование протеина пчелами.

Рост и развитие расплода. Корм для личинок очень богат белками и содержит все аминокислоты, необходимые для формирования новых клеток.

Для развития одной личинки требуется от 4 до 6 мг азота. Это значит, что для развития одной пчелы до ее выхода из ячейки необходимо 25-27 мг протеина или от 125 до 185 мг перги. Для выращивания 10 тыс. пчел (1 кг) требуется в среднем около 1,5 кг перги.

Белки, необходимые для развития личинок, поставляются из корма, потребляемого пчелами-кормилицами. Если они не получают требующегося количества белка, то используют в этих целях запасы белка собственного организма. В этом случае количество азота для выращивания одной личинки составляет только 3,1 мг. Личинки при этом не страдают от недостатка питания, однако развиваются до взрослого состояния в зависимости от запаса белка в организме пчел-кормилиц.

Наличие перги в корме почти в 15 раз увеличивает количество выведенных пчел, убедительно свидетельствует об исключительной важности белка для развития пчелосемей.

Удлинение периода кормления личинок без запасов белка может привести к потере способности пчел выращивать расплод.

Необходимо специально подчеркнуть, что недостаток белка отрицательно влияет на пчелиную семью в следующих направлениях:

а) выращивается очень небольшое число пчел и только в течение небольшого отрезка времени, что резко ограничивает развитие семьи в целом;

б) выращивание расплода за счет собственного белка пчел-кормилиц снижает массу их тела и содержание азота в организме, а также значительно укорачивает продолжительность жизни;

в) в теле молодых пчел, выращенных при недостатке перги, содержится меньше азота (белка) на 19% и тиамина (витамина B1 - на 62%, нежели выращенных в нормальных условиях Способность этих пчел выращивать расплод крайне низкая.

Каждый пчеловод может легко установить, что произойдет весной до появления натуральной пыльцы в семьях, не имеющих запасов перги в гнезде: новые пчелы выращиваются в очень небольшом количестве, зимовавшие пчелы скоро погибают, а молодые пчелы, кроме того, что их мало, отличаются и пониженной способностью выращивать расплод. Так или иначе, но семьи, находящиеся в таком положении, не могут обеспечить ожидаемого пчеловодом сбора меда.

Неблагоприятное влияние отсутствия белковых кормов в такой же мере проявляется и осенью, когда выращиваются пчелы для зимовки, а также в остальное время года, когда белок необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности пчел.

Завершение развития молодых пчел.

Под влиянием потребления протеина (пыльцы) у недавно вышедших пчел за 5 дней содержание азота увеличивается на 93% в голове, на 76% в брюшке и на 37% в груди. Такое накопление белка происходит вследствие создания общего запаса белка в теле, а также вследствие развития глоточных и восковых желез.

Глоточные железы у пчел в момент выхода есть, но они не развиты. Только после кормления белком дольки желез развиваются до нормальных размеров. Полное развитие происходит на стадии пчелы-кормилицы.

При кормлении сахаром глоточные железы не только не увеличивались, но даже наблюдалось значительное уменьшение их по сравнению с состоянием в момент выхода пчелы. Добавление около 4% белка (10% соевой муки) в корм обеспечивало развитие глоточных желез, причем их величина не изменялась в течение всего периода, пока пчелам скармливали белок.

Восковые железы развивались по той же схеме, что и глоточные, достигая полного развития лишь в том случае, если пчелы в первые дни жизни обильно питались пергой.

Секреторная активность желез.

Пчелы потребляют белок в течение почти всей жизни. Он обеспечивает биологические потребности в восстановлении тканей, активность желез, выделяющих корм для личинок, ферменты, необходимые для переработки нектара и сахара (инвертаза и диастаза); важные компоненты маточного молочка, ферменты, необходимые для переваривания и преобразования белка, а также липазы - ферменты, участвующие в обмене липидов, но необходимые и для выработки воска.

Белки нужны также для выработки стенками зобика инвертазы, стенками кишечника - всех трех групп ферментов, необходимых для пищеварения, а также для выработки протеазы прямой кишкой.

Необходимо отметить два аспекта роли белков в секреторной активности, имеющих большое значение для производства.

А. Зависимость производства корма для выращивания расплода от поступления белка с кормом пчел. Об этом уже сказано выше. Кроме того, следует указать, что при выращивании расплода потребление белка поддерживает глоточные железы пчел-кормилиц в состоянии полной активности для производства молочка в течение 75-83 дней.

Б. Зависимость сбора нектара от белкового питания. Производство меда пчелами зависит не только от развития семьи, но и от физиологической способности пчел использовать медосбор.

Пчелы не только собирают нектар, но и перерабатывают его в мед. В процессе переработки нектара пчела добавляет в него секрет глоточных желез. Во время полета пчелы-сборщицы разбавляют нектар в зобике ферментами, при этом степень разбавления увеличивается с длительностью полета. То же происходит и с сахарным сиропом. Поступление белка в корме определяет интенсивность секреции ферментов у пчел-сборщиц, которая, в свою очередь, влияет на количество собранного нектара. Существует тесная корреляционная зависимость между секреторной активностью желез (активностью фермента) и производством меда. С другой стороны, способность перерабатывать нектар внутри улья влияет на интенсивность приема его пчелами-приемщицами от пчел-сборщиц, что тем самым влияет на интенсивность медосбора.

Интенсивность переработки нектара в улье при наличии достаточного места для складывания его определяется числом пчел-приемщиц и их способностью секретировать высокоактивную инвертазу, что в значительной степени зависит от уровня потребления белка.

Следовательно, активность глоточных желез, секретирующих корм для расплода или инвертазу, зависит от количества белка содержащегося в корме.

Биологическое состояние организма пчелы.

Усилия пчеловода направлены к тому, чтобы способствовать развитию пчелосемей до уровня, обеспечивающего хорошую зимовку, эффективное использование медосбора на производство различных видов продукции.

Очень большое внимание при этом имеет не только количественный рост, но и биологические свойства организма пчелы, так как именно от биологического состояния зависит темп дальнейшего развития семьи, устойчивость к заболеваниям, выживание в неблагоприятное время, жизнеспособность пчел, то есть все то, что определяет уровень продуктивности семьи.

Основным показателем, характеризующим биологическое и физиологическое состояние организма пчелы, является содержание в нем белка, жира и витаминов.

В отличие от других животных пчелы могут в большей мере запасать в теле белок.

Пчелы резервируют белок почти исключительно в «жировом теле», в то время как жир может откладываться в больших количествах и в других частях тела. Уровень подготовки к зиме характеризуется количеством запасенных в теле пчелы белков и жиров.

Такое же распределение избытка белка и жира имеет место и в случае, когда он образовался в организме пчелы путем дополнительного потребления пыльцы и перги.

Действительно, жировое тело при кормлении только углеводами остается малым (тонким), без питательных веществ. При обильном белковом питании оно развивается в виде многослойной подкладки и содержит много белка, жира и гликогена.

Следовательно, жировое тело у пчел служит местом хранения излишков аминокислот, накапливаемых организмом в случае белкового перекорма и расходуемых при недостатке белка в корме. В связи с этим следует признать, что жировое тело является важнейшим органом обмена веществ и влияет на все физиологические процессы. Именно поэтому степень развития жирового тела служит главным показателем биологического состояния организма пчелы.

Между степенью развития жирового тела и продолжительностью жизни пчел установлена достоверная корреляция.

Продолжительность жизни пчел определяется уровнем белка в корме.

При использовании пыльцы, биологическая ценность которой выше, чем соевой муки, различия в продолжительности жизни пчел бывают еще больше.

В естественных условиях продолжительность жизни пчел определяется положительным влиянием белкового питания, с одной стороны, и отрицательным влиянием истощения вследствие выполнения различных работ при которых расходуется много белка - с другой. Наибольший расход белка наблюдается при производстве молочка для кормления личинок. У пчел-кормилиц жировое тело остается неразвитым, а продолжительность жизни сокращается прямо пропорционально белковому дефициту.

Всего изложенного вполне достаточно для оценки важности белкового питания как фактора, определяющего биологическую полноценность организма пчелы.

Количество белка в корме пчел имеет решающее значение в следующих случаях:

1. Подготовка пчел к зимовке.

В этот период накопление запасов корма является естественной физиологической потребностью пчел. По сравнению с одиночными насекомыми пчелы накапливают в организме небольшое количество питательных веществ, но этот запас имеет большое значение для жизни семьи.

Значение этих количественных изменений становится совершенно очевидным, если учесть, что пчелы зимуют в клубе, состоящем из десятков тысяч пчел.

От осенней физиологической подготовки пчелы зависит обеспечение необходимыми для зимовки эндогенными энергетическими веществами высокой калорийности и в связи с этим сокращение потребления корма, вследствие чего кишечник не перегружается экскрементами.

Это позволяет пчелам с началом выращивания расплода потреблять значительное количество углеводов и белка до первого очистительного облета, что обусловливает высокий темп выращивания новых поколений пчел и обеспечивает большую продолжительность жизни зимующих пчел. Это, в свою очередь, предупреждает нарушение биологического равновесия в семье пчел в период смены поколений, то есть в самый ответственный момент весеннего развития семей.

Выращивание первых поколений пчел ранней весной.

Кормление белковым кормом (пыльцой) ранней весной оказывает очень большое влияние на количество выращиваемого расплода перезимовавшими пчелами, снижает износ пчел и продлевает их жизнь, а также предопределяет биологическое состояние организма вновь выращенных пчел. Последнее обстоятельство имеет решающее значение для дальнейшего ускоренного развития семьи и получения жизнеспособных пчел. При отсутствии белка выращивание расплода практически невозможно.

Масса отродившихся пчел и содержание белка в их теле находятся в прямой зависимости от имеющихся запасов пыльцы в период откладки маткой яиц.

При наличии перги дополнительная подкормка пчел белковым кормом сразу после их выхода из ячеек обусловливает улучшение биологического состояния их организма.

Дополнительное кормление пчел ранней весной способствует накоплению в их теле жиззненнонеобходимых веществ и в первую очередь белка и жира. В этом - залог обеспечения силы семьи для интенсивного развития и высокой продуктивности.

Кормление матки и ее активность.

Как давно известно, корм матки во время активного сезона состоит из маточного молочка, которое продуцируют пчелы ее свиты, а зимой - из меда. Установлено, что и в зимний период матки получают, молочко из желез рабочих пчел и не потребляют мед - не берут его сами и не получают его от пчел пчел. Эти наблюдения подтверждены хроматографическим анализом содержимого зобиков и желудка матки в зимний период, в ходе которого установлено присутствие 17 аминокислот и обнаружены лишь следы глюкозы и фруктозы.

В течение всего года матка питается кормом, производим рабочими пчелами. Интенсивность питания определяет интенсивность яйцекладки и зависит от поступления белка с кормом для рабочих пчел. С другой стороны, поступление белка с кормом рабочих пчел влияет на интенсивность кормления матки что в свою очередь, определяет количество отложенных яиц.

Нет более убедительного аргумента, свидетельствующего о влиянии белка на выращивание расплода весной, чем тот факт, что развитие семьи в весенний период начинается на месяц раньше или позже, в зависимости от количества перги в улье, поэтому пчеловоды должны знать запасы перги в ульях и обеспечивать необходимое количество дачей пыльцы или ее заменителей.

Интенсивность откладки яиц и выращивания расплода при достаточных запасах белка в улье зависит oт интенсивности потребления этого корма рабочими пчелами. Потребление стимулируют дополнительной дачей пыльцы.

Даже заменители пыльцы обеспечивают достаточное ускорение развития пчелосемей весной.

Как видно, стимулирующие белковые подкормки увеличили силу каждой семьи за 20 дней - на 0,5 кг, а за 45 дней - примерно на 0,7 кг. Это увеличение имеет особенно важное значение, так как оно влияет на дальнейшее развитие семей.

Соотношение между потреблением углеводов и содержанием протеина в пище.

При кормлении животных, как известно, потребность в протеине (аминокислотах) зависит от калорийности корма. С увеличением калорийности рациона должно увеличиваться содержание аминокислот. Так появляется еще одна необходимость в регулировании процесса кормления, то есть в регулировании отношения калории:протеин.

При кормлении пчел это отношение также имеет серьезное практическое значение. Дополнительное кормление сахаром при наличии перги резко увеличивает содержание белка в теле пчел на 6%, а при отсутствии перги содержание в теле пчел снижается на 4%. При кормлении пчел количество энергетического корма обусловливает потребность в протеине. Повышение потребления протеина вследствие более высокого уровня энергетического питания привело к отложению белка в организме в качестве резерва. При высоком уровне энергетического питания и отсутствии перги для поддержания отношения калории:протеин расходуется белок из организма пчел.

На практике пчеловоды должны учесть, что кормление пчелосемей только сахаром при отсутствии пыльцы в улье или в природе не ведет к желаемому результату (развитию семьи), а, наоборот, может привести к противоположному эффекту.

Ускорение развития семей пчел, полученное в результате стимулирующего кормления сахаром, следует объяснить влиянием введения в организм большего количества протеина для соблюдения указанного выше отношения, а также повышением активности пчел, вызванной потреблением сахара.

Таким образом, в этом аспекте все зависит от протеина.

Обеспечение пчел протеином.

В естественных условиях необходимое количество протеина поступает с пыльцой. Невозможно представить жизнь пчел без потребления пыльцы, так как она содержит:

а) аминокислоты - первичный материал, необходимый для роста живой клетки;

б) необходимые жирные кислоты, почти все витамины, минеральные соли, основные микроэлементы, то есть вещества, обеспечивающие течение всех жизненных процессов.

Наблюдениями установлено, что при отсутствии пыльцы пчелы собирают муку, поставленную на открытом воздухе, и приносят ее в улей.

На основе этих наблюдений в практике пчеловодства используются различные другие продукты, богатые белком, которые пчеловоды вводят в корм пчел при отсутствии пыльцы или для стимуляции развития семей.

Источники протеина подразделяются на пыльцу и заменители пыльцы.

Обеспечение пчел протеином за счет пыльцы

Пыльца. Одновременно с превращением пыльцы в товарную продукцию пасеки разрабатывались способы ее сбора и изучались состав и влияние пыльцы на состояние здоровья человека и т. д.

Рассмотрим некоторые аспекты зависимости пыльца - пчелы. Каждый пчеловод должен быть убежден в том, что пыльцы достаточно для обеспечения потребности пчелиных семей и только избыток можно реализовать как товарную продукцию.

Только такой образ действий может принести успех, включая получение больших количеств пыльцы в качестве товарной продукции, приносящей доход.

«Когда речь идет о пыльце, в первую очередь следует думать об использовании ее для выращивания расплода и лишь затем - об использовании ее для человека».

Сколько пыльцы нужно пчелам. Очень трудно установить, какое количество пыльцы необходимо для пчелиной семьи в течение года.

Расход пыльцы, как и расход меда, определяется силой пчелиной семьи и ее деятельностью.

Источники пыльцы для пчел.

С большинства растений пчелы собирают как нектар, так и пыльцу. Очень мало встречается растений, с которых пчелы собирают только нектар (хлопчатник, мышиный горошек, осот) или только пыльцу (клен, тополь, береза, кукуруза и т. д.)

Действительно, культурные и дикие медоносные растения богаты пыльцой и нектаром. «Пчелы используют только часть местной флоры и только очень небольшая часть растений поставляет пыльцу, необходимую семье. Все растения, которые пчелы посещают для сбора пыльцы, размещаются в радиусе 400 метров вокруг пасеки».

Пчела, как правило, собирает пыльцу от растений только одного какого-то вида.

Только в случае слабого взятка пчела может переключаться и на другие виды. Пчелы сохраняют приверженность к определенному виду пыльцы.

Уточняя обеспеченность своей пасеки источниками пыльцы, пчеловод должен обследовать пыльценосные растения, расположенные в непосредственной близости от пасеки (400-1000 м), а не в радиусе 3-4 км, как в случае изучения источников нектара.

Пчеловод должен иметь в виду и другие источники пыльцы, такие, например, как огурцы, кабачки, семенники некоторых культур, а также ряд анемофильных (ветроопыляемых) растений - кукуруза, сорго и т. д.

Богатыми источниками пыльцы являются также естественные пастбища и заросли кустарников.

Биологическое значение пыльцы. Поскольку пыльца собирается с различных растений, ценность ее неодинакова.

Биологическая ценность пыльцы характеризуется степенью использования ее белков организмом пчел и определяется: а) содержанием белка; б) качеством белка, то есть содержанием аминокислот.

Содержание сырого протеина в пыльце варьирует от 13,5% у пихты до 41,9% у ивы козьей. Эти показатели следует рассматривать как крайние пределы, так как подавляющее большинство видов пыльцы, используемой пчелами, содержит 24-33% протеина.

По влиянию пыльцы на физиологическое состояние, развитие жирового тела и глоточных желез пчел классифицирует ее следующим образом.

1. Пыльца высокой биологической ценности: ива, каштан съедобный, злаки, мак, клевер красный и белый.

В эту группу следует включить плодовые деревья, рапс, каштан дикий, дикую редьку и горчицу полевую.

2. Пыльца средней и относительно высокой ценности: подсолнечник, одуванчик, тополь, кукуруза, лещина, береза, бук, дуб, вяз, клен.

3. Пыльца низкой ценности - лещина, ольха, береза, тополь горный, сосна, пихта.

Третья категория включает пыльцу хвойных, не оказывающую влияния на рост пчел. При кормлении отродившихся пчел только пыльцой сосны и ели продолжительность жизни сокращается, глоточные железы не развиваются, а сами они теряют способность выращивать расплод. Такие же изменения наблюдаются у пчел, которых длительное время кормили исключительно сахаром.

Собирание, консервирование и хранение пыльцы пчелами.

А. Сбор пыльцы пчелами. Пыльцу собирает только часть пчел-сборщиц. Паркер (1927), наблюдая за 13 тысячами пчел, установил, что 58% из них собирали только нектар, 25% - только пыльцу и 17% - нектар и пыльцу. Аналогичные результаты были получены Перепеловой (1935), которая наблюдала наличие обножек у 50-51 % пчел-сборщиц.

Ориентировочно можно утверждать, что приносят пыльцу около 50% пчел-сборщиц, в том числе 25% собирают только пыльцу, а 25% - одновременно и пыльцу, и нектар.

Совершенно очевидно, что на это соотношение влияют такие факторы, как запас нектара или пыльцы в природе, сила пчелосемьи и т. д.

Следует отметить, что чем сильнее семья, тем больше пчел-сборщиц (нектара и пыльцы) она насчитывает и, следовательно, больше собирает пыльцы.

При формировании обножки пчела смачивает ножки нектаром или медом, которые, таким образом, становятся липкими, что облегчает собирание пыльцы с поверхности тела. Добавленный к пыльце мед действует как связывающее вещество, обеспечивая склеивание зерен пыльцы при формировании обножки.

Величина обножки зависит от вида растения, категории и возраста пчел-сборщиц, запасов пыльцы в природе и погодных условий.

Б. Хранение пыльцы в улье. Пыльца в ульях хранится в ячейках в виде перги.

Пчела-сборщица освобождается от принесенной обножки 15-20 секунд. Ячейки полностью не заполняются обножкамн. В одной ячейке помещается, как правило, 140 мг пыльцы, следовательно для хранения 1 кг перги требуется около 7000 ячеек, то есть 17 дм2 поверхности сота.

Практически 1 кг перги занимает обе стороны сота многокорпусного улья. Ячейки с пергой пчелы заполняют медом, а затем запечатывают.

В. Превращение пыльцы в пергу. Если бы обножка была оставлена в ячейке в первоначальном виде, то это привело бы к ее быстрому разложению.

Для консервирования пыльцы пчелы прибегают к созданию условий, способствующих быстрейшему развитию молочнокислого брожения в массе ее и созданию кислотности, препятствующей размножению нежелательных видов бактерий (уксуснокислых, маслянокислых, гнилостных), которые могли бы вызвать порчу хранящейся пыльцы.

Кислотность среды, препятствующая развитию нежелательных видов бактерий при молочнокислом брожении, соответствует рН 4,0-4,3.

Для создания условий, способствующих молочнокислому брожению, пчелы добавляют к обножкам достаточное количество сахара, от наличия которого зависит интенсивность брожения.

Вторым важным фактором является быстрое и полное удаление воздуха из пыльцы (путем плотной укладки в ячейках), ибо молочнокислые бактерии развиваются в анаэробных условиях (без воздуха), в то время как бактерии, вызывающие нежелательные виды брожения, аэробные (развиваются в присутствии воздуха).

Под влиянием веществ, добавляемых к пыльце пчелами, возникают процессы, несколько изменяющие ее состав. Поэтому перга по своему составу отличается от пыльцы.

Изменение кислотности и содержания молочной кислоты в перге по сравнению с пыльцой.

Вместе с тем перга, по-видимому, уступает пыльце, если ее рассматривать как белково-жировой концентрат, поскольку содержание сахара в перге довольно высокое, а углеводов и так много в запасах меда.

Следует подчеркнуть, что добавление сахара пчелами в пыльцу абсолютно необходимо для сохранения запасов протеина, хотя при этом и наблюдается относительное снижение его содержания в перге.

Превращение пыльцы в пергу не гарантирует ее сохранности в течение неограниченного времени. Даже в улье соты с пергой могут заплесневеть, при хранении же в течение продолжительного времени перга настолько уплотняется, что пчелы не смогут ее использовать. Поэтому даже в зоне, богатой пыльцой, хранению перги следует уделять должное внимание.

Создание запасов пыльцы.

Сильным пчелосемьям не нужна помощь в сборе пыльцы. При наличии достаточного количества растений пыльценосов они способны собирать удвоенное количество пыльцы по сравнению с фактической ее потребностью. Если они и не делают этого, то потому, что в таком случае все гнездо было бы занято этими запасами перги, хранение которых в гнезде в течение длительного времени не гарантирует их сохранность и создает определенные затруднения в жизнедеятельности семьи. Помощь, которую пчеловод должен оказать пчелам, заключается в содействии максимальному сбору пыльцы в благоприятный период и особенно в хранении ее запасов.

В зонах с бедными источниками энтомофильных растений, где пчелы вынуждены собирать пыльцу с анемофильных (ветроопыляемых) растений (с кукурузы, сорго и т. д.), необходимость в помощи пчеловода становится особенно острой.

Создание запасов пыльцы в зонах обильного медосбора и хранение этих запасов. Создавать запасы с помощью пчел в период, когда в природе много пыльцы, можно в виде пыльцы или в виде рамок с пергой.

Создание запасов натуральной пыльцы.

Пыльцу можно получить путем собирания части ее до внесения пчелами в улей. Этот способ наиболее целесообразен, так как позволяет избежать перегрузки гнезд пыльцой.

Известно, что в некоторых зонах в определенные периоды года пыльца образуется в изобилии и пчелы собирают ее в количествах, превосходящих собственные потребности. Хранение этой пыльцы в улье ведет к перегрузке гнезда, то есть к сокращению площади сотов, необходимой для выращивания расплода и размещения запасов меда.

С другой стороны, преимущество этого способа заключается и в том, что изъятие части собранной пыльцы стимулирует семью пчел собирать ее еще в большем количестве.

Способ изъятия пыльцы основан на том, что пчел-сборщиц заставляют проходить через решетку с малыми отверстиями (5 мм), в результате чего часть обножек отрывается и падает в емкость, в которую пчелы доступа не имеют. Это приспособление в комплекте называют пыльцеуловителем.

Первые пыльцеуловители, кажется, были предложены Эккертом, который описал их еще в 1930 г. Наиболее распространенная конструкция решетки создана Р. Шовэном.

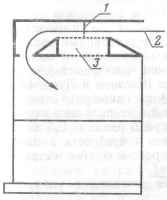

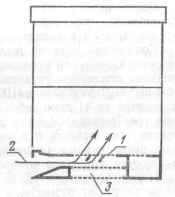

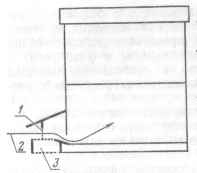

В пчеловодческой практике применяются два способа размещения пыльцеуловителей: над гнездом непосредственно под крышей улья и в нижней части улья (донный пыльцеуловитель и предлетковый).

Рисунок. Пыльцеуловитель, установленный над гнездом: 1 - решетка; 2 - вход пчел; 3 - выдвижной ящик.

Рисунок. Пыльцеуловитель донный: 1 - решетка; 2 - вход пчел; 3 - выдвижной ящик.

Рисунок. Пыльцеуловитель, установленный перед летком улья: 1 - решетка; 2 - вход пчел; 3 - выдвижной ящик.

Само собой разумеется, что в любом случае вход пчел в улей должен быть только через леток.

Над гнездом пыльцеуловитель устанавливают после разворота улья на 180° (чтобы леток оказался с противоположной стороны). Решетку устанавливают спустя три дня, то есть после того, как пчелы привыкнут пользоваться летком в верхней части улья.

Необходимо обратить внимание на некоторые вопросы, от которых зависит сбор пыльцы.

Количество собранной пыльцы определяется силой семьи пчел и количеством расплода в улье (Луво, 1950, 1958). Приведем для примера один из опытов, проведенных Лави и Фрэне (1963). Семьи пчел с большим количеством расплода собрали за 40 дней по 6,3 кг пыльцы, с меньшим количеством расплода - по 4,5 кг, а семьи, не имевшие расплода, - по 3,1 кг.

Не установлено зависимости между количеством собираемых пчелами меда и пыльцы (Шовэн, 1955; Луво, 1958; Лави, 1964).

Рациональное изъятие пыльцы с помощью пыльцеуловителей практически не влияет на выращивание расплода, если в гнезде имеется постоянный запас ее.

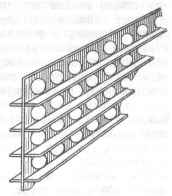

Количество изъятой пыльцы определяется степенью стеснения пчел при прохождении через решетку. Для выращивания расплода рекомендуется оставлять в решетке три ряда отверстий.

Пыльцеуловитель ухудшает вентиляцию улья, особенно когда он размещен у летка, и тем значительнее, чем меньше отверстий в решетке. В этом смысле следует избегать получения пыльцы за счет высокого «коэффициента стеснения».

Получение больших количеств пыльцы без уменьшения размеров решетки (некоторые пчеловоды устанавливают даже две решетки, чтобы увеличить площадь вентиляционных отверстий). Этот способ заключается в оснащении решетки с круглыми отверстиями небольшими прилетными досками у каждого ряда отверстий.

Рисунок. Решетка типа сэлаж для пыльцеуловителя.

Эти маленькие прилетные доски облегчают вход и выход пчел, но также не позволяют пчелам проникать через решетку согнувшись - в этом случае они проносят сначала брюшко и лишь затем беспрепятственно ноги с обножками.

В конструкции пыльцеуловителя предусматриваются боковые отверстия с подвижными пластинками для выхода трутней. Обеспечение вылета трутней не имеет практического значения, поэтому этих отверстий может и не быть. Необходимо периодически проверять, чтобы решетки не были полностью забиты трутнями.

При первой установке пыльцеуловителя пчелы могут прийти в возбуждение. Это не является поводом к тому, чтобы пчеловод отказался от использования пыльцеуловителя, так как возбуждение прекращается без каких-либо последствий. Рекомендуется в первые 2-3 дня после установки пыльцеуловителя приподнимать решетку, чтобы пчелы легче привыкли к новой обстановке.

После установки пыльцеуловителя в улье решетку снимают только во время главного взятка. Каждый раз, когда вынимают пыльцу, решетку очищают от мертвых пчел и трутней.

Для того чтобы отбор обножек не оказал отрицательного влияния на развитие пчелиной семьи, рекомендуется:

1) Использовать пыльцеуловители только при обилии пыльцы в природе, устанавливать их только в ульи сильных семей, в которых расплод и запасы меда занимают не менее 50-60 дм2;

2) Следить за тем, чтобы в гнезде постоянно был запас пыльцы, а если окажется, что такого запаса нет, то пыльцеуловитель снимается, а также снимать пыльцеуловитель при слабом поступлении обножек в выдвижной ящик пыльцеуловителя.

Очень важно правильно хранить пыльцу, чтобы обеспечивалась сохранность ее биологической ценности, то есть эффективность воздействия на пчел (выращивание расплода, продолжительность жизни и т. д.) в течение возможно более длительного времени. Нерекомендуемые способы: хранение пыльцы при комнатной температуре, поскольку в таких условиях в течение нескольких недель развивается плесень и пыльца портится, и хранение при комнатной температуре свежей пыльцы под слоем меда или концентрированного сахарного сиропа, так как вода из пыльцы разбавляет мед или сироп, вследствие чего развивается брожение или появляется плесень.

Рекомендуемый способ: хранение пыльцы в виде смеси с сахаром. Это многократно проверенный, надежный способ. Свежесобранную пыльцу смешивают с сахарной пудрой в соотношении 2:1 по массе. Смесь хорошо уплотняют и хранят в плотно закрытых банках. Для предупреждения появления плесени перед закрытием сосуда эту смесь засыпают дополнительным слоем сахара. При этом способе банки можно хранить при комнатной температуре.

Установлено, что даже после двухлетнего хранения при комнатной температуре консервированная таким способом пыльца обеспечивает интенсивное выращивание расплода. Пыльца остается мягкой, нормальной влажности.

Консервированную таким способом пыльцу можно давать пчелам в виде лепешек или в смеси с заменителями пыльцы. Этот способ хранения пыльцы, предназначенной для скармливания пчелам.

Замечено, что сухая пыльца после годичного хранения начинает портиться, а после двухлетнего - еще сильнее.

К этому следует добавить, что при сушке не всегда соблюдаются необходимые условия, что с самого начала ведет к потере пыльцой биологической ценности.

Хранение пыльцы в смеси с сахаром сочетает максимальную простоту консервирования с высокой биологической ценностью продукта.

Создание запасов протеина в виде сотов с пергой.

Создание запасов протеина в виде сотов с пергой сводится к периодическому изъятию из гнезда сотов, заполненных пергой.

Соты с пергой при необходимости подставляются в гнезда пчелиных семей. Кроме того, соты с пергой вокруг расплода играют роль теплоизолятора. Теплопроводность сотов с пергой низкая, что способствует лучшему сохранению тепла в гнезде. Хранение этих сотов связано с большими трудностями. Если сыро - они быстро плесневеют, если сухо - содержимое ячеек превращается в твердые комочки, которые пчелы не в состоянии использовать. Для лучшего хранения сотов с пергой рекомендуем: прежде чем вынуть их из гнезда, необходимо поставить их во время хорошего медосбора в зону складывания нектара, чтобы пчелы заполнили ячейки с пергой медом и запечатали. Можно также обильно засыпать соты с пергой сахарной пудрой. Сахарная пудра предотвратит плесневение и потерю натуральной влажности перги.

При хранении сотов с пергой следует иметь в виду, что при замерзании перга теряет питательную ценность.

Кроме того, соты с пергой могут повреждаться вредителями (моль пчелиная, а также перговый клещик), поэтому необходимо проводить профилактические обработки, предупреждающие развитие этих вредителей.

Если в некоторых сотах после длительного хранения перга испортилась (уплотнилась, заплесневела), то восстанавливают их следующим образом: соты замачивают в воде в течение одного-двух дней, а затем центрифугируют.

Сбор пыльцы, непосредственно с растений.

Создание запасов пыльцы, возможно и без участия пчел. В этом случае речь идет о зонах, где мало энтомофильных растений и где необходимо собирать пыльцу с ветроопыляемых растений, мало посещаемых пчелами, но богатых пыльцой.

Пыльцу ветроопыляемых растений легко собирать, поскольку она выбрасывается в виде облачка пыли при малейшем прикосновении к растению.

Наиболее распространенной культурой, пригодной для сбора пыльцы в больших количествах, является кукуруза. Хотя кукуруза и является ветроопыляемым растением, пыльца этого растения отличается относительно высокой биологической ценностью. Кукурузная пыльца, например, содержит около 24% протеина, что больше, чем в пыльце многих энтомофильных растений.

До настоящего времени рекомендовали собирать пыльцу путем встряхивания метелок в период цветения. Один сборщик за день собирал около 0,5 кг. Естественно, ни один пчеловод не будет таким образом растрачивать свое время, поэтому мы не рекомендуем этот способ.

Другой способ - отделение метелок путем срезания в начале стадии цветения. Отрезанные метелки дозревают и сушатся в чистом, сухом месте, куда нет доступа вредителям. Следует обратить внимание на то, чтобы метелки, сложенные в кучу, не подпрели до того, как их положат для дозревания. Дневной сбор пыльцы с помощью этого способа достигает 2-2,5 кг. Он менее доступен для пчеловода-любителя, так как отделение метелок как агротехнический метод применяется только в семеноводческих хозяйствах, где выращивают гибридную кукурузу. Пчеловодам таких или аналогичного профиля хозяйств целесообразно применять этот способ.

Ручной сбор пыльцы требует больших затрат труда, малоэффективен и, безусловно, в качестве способа обеспечения пчел пыльцой не имеет перспективы.

В некоторых странах, где пыльца является важным сырьем для фармацевтической промышленности, собирают тысячи тонн пыльцы различных растений. Сбор пыльцы пневматическим способом основан на использовании простых, легких и весьма эффективных средств (в зависимости от изобретательности пчеловода) - единственный перспективный путь получения необходимой для пчеловодства пыльцы. В этом случае сбор пыльцы с различных богатых ею - анемофильных и энтомофильных - растений (кукурузы, тополя, ивы и т. д.) обеспечивает получение продукта высокой биологической ценности.

Обеспечение пчел протеином за счет заменителей пыльцы

При отсутствии пыльцы в природе пчелы собирают даже вещества, не имеющие никакой ценности, например древесные опилки, кирпичную пыль и даже сажу.

Используя эту особенность поведения пчел, пчеловоды во всех странах с древних времен пытаются заменить пыльцу, предлагая пчелам муку из овса, ячменя, пшеницы, ржи, гречихи, кукурузы, фасоли, гороха, льняного семени, семян хлопчатника, сои в натуральном виде или в виде теста. В более поздние времена скармливали пчелам сухое и цельное молоко, яйца, яичный порошок, мясную, рыбную, кровяную муку и т. д. Мнения о целесообразности применения тех или иных из перечисленных выше веществ далеко не всегда основывались на убедительных доказательствах.

Систематические поиски удовлетворительного заменителя пыльцы начались в 1920 г., когда Амбрустер и Гейгер обнаружили, что две семьи, которые они кормили сиропом и дрожжами в течение сентября, в октябре насчитывали по 14,7 тыс. пчел и 3,1 тыс. ячеек с расплодом, в то время как две семьи, получавшие один сахар, насчитывали только по 2 тыс. пчел, а расплода не имели совсем.

На пчел наибольшее действие оказали сухие дрожжи и яичный белок. Исследователи установили, что заменители неравноценны по действию на различные жизненные процессы пчел и каждый из них оказывает какое-то специфическое влияние. Хотя у пчел, кормившихся дрожжами и яйцами глоточные железы развивались аналогично, пчелы первой группы не могли выращивать расплод, в то время как во второй группе эта функция протекала нормально.

На уровне современных знаний это явление можно объяснить различным содержанием в соответствующих белках некоторых аминокислот и витаминов, обладающих специфическим действием.

Самые обширные исследования в этой области, как и вообще в вопросах кормления пчел, провел профессор М. Г. Хайдак. Начиная с 1933 г., Хайдак изучал в течение более чем сорока лет влияние заменителей пыльцы на семьи пчел при нормальных условиях. В качестве показателей эффективности определялись: выращивание расплода, продолжительность жизни пчел, изменение массы живых пчел, содержание белка в теле пчелы, а также продуктивность пчелиной семьи.

В последних опытах Хайдак изучал только выращивание расплода, так как этот показатель решающим образом влияет на продуктивность. Лучшее развитие расплода обеспечивают следующие вещества (в порядке убывания эффективности применения): сухие дрожжи, свежее молоко, суxoe молоко (порошок), соевая мука, мука из семян хлопчатника, мясная мука, желток яйца, белок яйца.

Каждый из этих заменителей обеспечил выращивание меньшего количества расплода, чем пыльца. При смешивании нескольких заменителей, отмечает Хайдак, положительный эффект повышается.

Поиски полноценных заменителей пыльцы, продиктованные острой необходимостью в обеспечении пчел белками, развернулись во многих странах. Результаты, относящиеся к одному и тому же заменителю, порой противоречивы.

В связи с появлением противоречивых данных и особенно в связи с тем, что ни один из заменителей не заменяет полностью пыльцу, возникает вопрос, чем это может быть вызвано.

Необходимо принимать во внимание содержание протеина в заменителях и его биологическую ценность, переваримость заменителей, содержание протеина в смесях, содержащих заменители, привлекательность и поедаемость кормов.

Содержание протеина и аминокислот в заменителях пыльцы.

Присутствие всех незаменимых для пчел аминокислот (которые не могут быть синтезированы в их организме) в приведенных заменителях составляют одно из научных обоснований в тех работах, где получены положительные результаты. С этой точки зрения, если не получены положительные результаты, то виной этому не заменитель, а другие факторы, действовавшие при его скармливании.

Содержание аминокислот не может объяснить различия в эффективности использования пыльцы и заменителей. Чтобы яснее представить себе значение этого вопроса, необходимо принять во внимание данные о содержании аминокислот не в натуральном заменителе, а в сыром протеине в сравнении с составом пыльцы.

Разумеется, пыльца не чудо, и ее не следует представлять как концентрат незаменимых кислот. Очевидно также, что не аминокислотный состав обусловливает более высокий результат при скармливании пыльцы пчелам. Возможно, что такие же результаты получают и при скармливании заменителей пыльцы, в которых содержится больше необходимых аминокислот, чем в пыльце.

Аминокислотный состав пыльцы варьирует в зависимости от вида растения, с которого она собрана, а также от срока хранения запаса пыльцы. Считается, что протеин пыльцы, собранной пчелами, беден триптофаном и метионином, вследствие чего пчелам недостает этих аминокислот. Дача заменителей пыльцы позволяет сбалансировать их рацион по протеину.

Переваримость заменителей пыльцы.

Химический состав заменителей пыльцы является в первом приближении важным критерием их оценки. Нельзя устанавливать истинную питательную ценность заменителя только по содержанию сырых питательных веществ, так как часть потребляемых веществ не переваривается и не усваивается, а выделяется с экскрементами.

В состав заменителя входят жир, углеводы и другие питательные вещества, поэтому доля непереваренных остатков не дает полного представления об использовании пчелами протеина.

Степень использования протеина заменителей пыльцы для синтеза белка пчелами можно определить по количеству поступившего в организм и выведенного с экскрементами азота.

Рассматривая баланс азота, можно заметить, что переваримость протеина исследованных заменителей находится примерно на том же уровне, что и протеина перги. Из пивных дрожжей усвоено столько же общего азота, сколько из перги, а из сухого молока несколько меньше.

Протеин, усвоенный из перги, в равной мере используется для выращивания расплода и отложения в теле пчел; протеин, усвоенный из дрожжей, почти полностью используется для создания резервов в организме пчел, а молочный протеин - исключительно для выращивания расплода.

По-видимому, этим можно объяснить неудачные попытки некоторых исследователей вырастить расплод в нормальных условиях при добавлении в корм дрожжей.

В условиях производства необходимо учитывать специфическое действие заменителей на организм пчел.

Весной следует использовать в наибольшей мере белковые корма, способствующие главным образом выращиванию расплода, а осенью, во время последних подкормок, использовать тот заменитель, который обеспечивает наибольшее отложение питательных веществ в теле пчел, и таким образом подготовить их к предстоящей зимовке.

Содержание протеина в смесях, содержащих заменители пыльцы.

Содержание протеина в заменителях составляет от 82% (кровяная мука и сухой казеин) до 33% (сухие молоко) против 20-25% в пыльце, поэтому использование заменителей для приготовления смесей без учета концентрации протеина является одной из причин получения отрицательных результатов. Расчетные показатели не достигаются даже при использовании пыльцы, если при этом содержание протеина ниже определенного уровня.

Предельная концентрация заменителей пыльцы, испытанная на пчелах, составляет около 35% для дрожжей, соевой муки и сухого молока (О. Вал, 1968). Речь идет о заменителе в смеси с сахаром или медом, что в общем обеспечивает содержание протеина в пасте около 12% для молока и около 15% для дрожжей и сои.

Другие исследователи и пчеловоды сообщают, что при использовании заменителей наибольшая эффективность достигается. Когда в корме содержится 10-15% протеина и что более высокая концентрация неэффективна.

В случае приготовления белковой пасты с пыльцой последнюю следует использовать в повышенной концентрации. При использовании пасты с содержанием 10% пыльцы, количество выращенного расплода составляло только 15%, в то время как при использовании пасты с 10% заменителя - 45% от общего количества расплода, выращенного при использовании пасты с высоким содержанием пыльцы.

Привлекательность заменителей пыльцы.

При скармливании пчелам соевой муки, казеина, сухого обрата, пивных дрожжей увеличение количества выращиваемого расплода наблюдалось не всегда. Добавка пыльцы к заменителям заметно улучшала их эффективность.

Возможно, что корм, состоящий из заменителей, не соответствует потребностям в питательных веществах, а добавление пыльцы исправляет все недостатки такого рода. Это предположение опровергается содержанием питательных веществ, аминокислот и высокой биологической ценностью использованных заменителей.

Ограничивающее действие, вызываемое отсутствием отдельных аминокислот, могло бы объяснить влияние того или иного заменителя пыльцы на какую-нибудь функцию пчелиной семьи, например влияние дрожжей на выращивание расплода. Если используется смесь заменителей, то такое последствие исключается.

Таким образом, причина должна заключаться в другом. В связи с этим было высказано предположение, что пчелы потребляют недостаточное количество заменителя и поэтому не получают питательные вещества в количествах, необходимых для нормального протекания биологических процессов, особенно для выращивания расплода.

Эта гипотеза появилась на основе наблюдений, согласно которым в большинстве случаев семьи пчел, питавшиеся заменителями, потребляли значительно меньше корма, чем семьи такой же силы, потреблявшие только пыльцу. По данным Хайдака и Уоллера (1970), потребление пыльцы обычно в 2 раза превышает потребление заменителей, а О. Вал (1968) уточняет, что оно в 2 раза превышает потребление соевой муки и в 3-4 раза - дрожжей и сухого обрата. Следовательно корм, содержащий заменители, недостаточно привлекателен для пчел. Тот факт, что добавление небольшого количества пыльцы ведет к увеличению потребления (и одновременно к повышению эффективности), заставляет предполагать присутствие в пыльце вещества, привлекающего пчел, стимулирующего потребление большого количества корма. Если расположить рядом равные количества пасты из пыльцы, смеси пыльцы с заменителями и из заменителей без пыльцы, пчелы потребляют почти исключительно пасту из чистой пыльцы, затем из смеси пыльцы с заменителями и не начинают использовать пасту с заменителями до тех пор, пока не используют первые два вида пасты.

Сначала такое действие приписывалось аромату пыльцы, то есть летучим ароматическим веществам, содержащимся в ней. Позже американский пчеловод С. Тэйбер показал, что экстрагированный хлороформом жир из пыльцы является очень привлекательным веществом для пчел. Хюгель (1952) также утверждает, что вещество, привлекающее пчел, является стероидом или смесью стероидов, выделенных из пыльцы эфиром (стеролы входят в группу липидов).

Ф. Л. Робинсон и Дж. Л. Нейшен (1968) внесли ясность в этот вопрос. Они выделили из пыльцы: а) летучую фракцию (ароматические бальзамы); б) нейтральные липиды и стеролы (растворимые в ацетоне); в) фосфолипиды (нерастворимые в ацетоне); г) все жиры пыльцы.

На основе белковой пасты, содержащей желатин, казеин, яичный белок и клетчатку, были составлены корма, к которым добавили в количестве 5% какую-либо группу выделенных веществ.

Веществами пыльцы, привлекающими пчел, являются стеролы и нейтральные липиды, добавление которых привело к существенному возрастанию потребления смесей по сравнению с контролем. Ароматические же летучие вещества и фосфолипиды пыльцы можно отнести даже к репеллентам, так как они значительно снижали потребление заменителей.

В практике пчеловодства нет реальных возможностей использовать эти экстракты, но зато есть чистая пыльца, добавление которой значительно повышает степень потребления заменителей.

Более глубокими исследованиями установлено, что химическим веществом из группы липидов, привлекающим пчел, является триеновая кислота, которую выделил из пыльцы Кейт М. Доул.

Впоследствии эта кислота (полное название которой - окта-дека-транс-2, цис-9, цис-12-триеновая кислота) была синтезирована Бохом, Стерретом и Гопкинсом. Получение этой кислоты и внедрение ее в практику пчеловодства позволит превратить протеиновое питание пчел в мощный фактор получения такого экономического эффекта, который сегодня еще трудно предвидеть, особенно в зонах, бедных пыльцой.

Среди попыток усилить привлекательность заменителей пыльцы сошлемся на работу Хайдака и Уоллера (1970). Они исследовали 36 видов ароматических масел на субстрате, составленном из соевой муки, пивных дрожжей и сухого обрата. Весной наибольшее число пчел привлекли ароматические вещества (в порядке убывания) из фенхеля, ромашки и меда, а осенью многих пчел привлекал только запах меда. В этот сезон года лепешки, ароматизированные различными веществами, посещались пчелами намного реже, чем контрольные (без этих веществ).

Целесообразность использования заменителей пыльцы.

Замена дефицитного корма другим, более доступным, широко применяется в кормлении животных и является эффективным способом балансирования рациона по содержанию энергии, протеина, витаминов и других веществ, необходимых для получения максимального количества продукции.

При разведении пчел этот вопрос следует рассматривать под тем же углом зрения. Ни один пчеловод не ставит под сомнение целесообразность замены меда сахаром, когда идет речь об обеспечении пчел энергетическим кормом. Точно так же следует рассматривать вопросы кормления пчел, когда речь идет о протеиновом питании.

Пчеловоды убеждены в необходимости удовлетворения потребностей пчел в протеине. В противном случае жизнедеятельность пчелиной семьи сильно нарушается, что отрицательно сказывается на получении продукции пчеловодства.

Самым эффективным источником протеина для пчел является пыльца растений, если она имеет хотя бы среднюю питательную ценность.

О. Вал считает, что дрожжи и соевая мука эквивалентны пыльце выше среднего качества, а сухое молоко - пыльце среднего качества.

Выбирая заменители пыльцы, пчеловод должен иметь в виду, что они обеспечивают пчел протеином в случае отсутствия белковых кормов в улье, или природе и стимулируют выращивание расплода, даже если в улье есть запасы перги.

Уровень эффективности в сравнении с пыльцой:

Пыльца - 100%;

Смесь заменителей (соевая мука, сухое молоко и дрожжи) - 65%;

Корм без протеина - 7%

При отсутствии пыльцы или ее заменителей в корме пчел выращивание расплода в течение короткого срока происходит за счет белков их организма. После того как запасы организма исчерпаны, выращивание расплода прекращается. Кроме, того, продолжительность жизни пчел при этом значительно сокращается.

Приведенная эффективность заменителей является средней ориентировочной. Значения полученного эффекта колебались в пределах от 20 до 100% по сравнению со скармливанием пыльцы.

При отсутствии перги в гнезде и пыльцы в природе или запасов пыльцы на складе пасеки пчеловод должен принять одно из следующих решений: не использовать заменители по той причине, что они дают меньший эффект, чем пыльца, или начать скармливать их, чтобы получить намного больше, чем ничего. Это «намного больше, чем ничего» означает, например, 1,3 кг выращенных пчел (при условии скармливания пыльцы было бы выращено 2 кг) против 140 г изношенных пчел при отказе от использования заменителей. Если такое положение складывается ранней весной, то путь, который следует избрать, становится очевидным.

Пчелы, выращенные на заменителях, не отличаются от выращенных на пыльце. Они также способны выращивать расплод в нормальных условиях, если кормятся в соответствующий период пыльцой. Способность выращивания расплода уменьшается, если они продолжают кормиться заменителями. Заменители используются только для того, чтобы пчелы успешно перенесли какой-либо неблагоприятный период, после чего в природе появляется снова пыльца.

Скармливание заменителей пыльцы пчелам.

Необходимость в заменителях возникает при отсутствии природной пыльцы. Обычно пчеловоды плохо следят за наличием запасов пыльцы. Следить за этим все время нелегко.

Установить, какие семьи нуждаются в протеиновых кормах. В неблагоприятный период, например весной, всем семьям дают соответствующие заменители. Если пчелы их потребляют, значит, они в них нуждаются. Если же пчелы не потребляют их, значит, семья располагает достаточным запасом перги в гнезде. Такое же положение складывается впоследствии при появлении свежей пыльцы, когда пчелы обычно не используют заменители.

Заменители пыльцы обычно скармливают внутри улья. Практикуют и дачу заменителей вне улья в виде порошка, заданного в общих кормушках. Этот способ имеет два недостатка: а) пчелы складывают эти заменители в улье, что не в интересах пчеловода; б) заменители не могут быть заданы ранней весной, когда лет пчел еще невозможен, а также в дождливые и ветреные дни весной и осенью, именно тогда, когда потребность в заменителях становится особенно острой.

При скармливании в улье заменители дают в форме лепешек из белковой пасты с содержанием около 15% протеина. Эти лепешки размещают сверху на гнездовых рамках.

Белковую пасту проще всего приготовить, смешивая сухую сахарную пудру с размолотыми до консистенции муки заменителями пыльцы, затем с таким количеством меда, чтобы получить пасту. Заменители, которые невозможно размолоть до состояния муки, разбавляют небольшим количеством воды, а затем смешивают с медом.

Доля каждого вида заменителя в кормовой смеси определяется пчеловодом содержание протеина в конечном продукте должно быть в рекомендованных пределах.

Для большей привлекательности смеси заменителей и повышения потребляемости этого корма пчелами рекомендуем добавлять в пасту и натуральную пыльцу.

От доли пыльцы в протеиновой пасте зависит количество потребленного корма и, следовательно, ее эффективность.

Сколько же добавлять пыльцы? Этот вопрос необходимо решать самостоятельно.

При содержании в смеси 88% соевой муки и 12% пыльцы количество расплода на 50% больше, чем в случае использования одной соевой муки.

- Сельскохозяйственные животные

- Животноводство

- Биотехнологии свиноводства

- Производство мяса кроликов

- Птицеводство

- Альтернативные источники энергии

- Использование энергии ветра в сельском хозяйстве

- Главная

- Организация, размещение и оборудование пасеки

- Повышение производства меда

- Потребность пчел в протеине