- Технология выращивания

- Выращивание овощей

- Выращивание фруктов и ягод

- Выращивание экзотических растений

- Выращивание без почвы

- Гидропоника

- Выращивание на подоконнике

- Выращивание овощей на подоконнике

- Региональные особенности земледелия

- Выращивание овощей в Северо-Западном регионе

- Садоводство

- Плодовые деревья и кустарники

- Кормовые растения

- Растения сенокосов и пастбищ

- Сушка и хранение семян трав

- Почвы и удобрения

- Питание растений

- Состав и свойства почвы

- Применение удобрений

Повышение производства меда

Энергетическое питание пчел

Потребность пчел в энергии. Жизнедеятельность и продуктивность пчел, как и остальных живых организмов, связаны с непрерывным расходованием энергии. Энергию пчелы получают в результате переработки корма. Ни у одного вида животных кормление так четко не дифференцировано, как у пчел: энергетические вещества поставляются сахарами меда, а пластические - белками пыльцы.

Энергия, расходуемая организмом пчелы, освобождается при биологическом окислении сахаров как основного источника энергии и в меньшей мере остальных питательных веществ. Часть высвобождающейся в этих реакциях энергии используется для осуществления физиологических процессов организма, другая же часть превращается в тепло.

Энергия для физиологических процессов расходуется следующим образом: поддержание температуры гнезда и организма пчелы выше критического уровня; обеспечение мышечной активности, обусловливающей перемещение, полет и сбор нектара и пыльцы; циркуляция гемолимфы, функционирование нервной системы, органов дыхания и других жизненных функций организма; осуществление клеточного обмена, включая процессы синтеза, теплообразования и клеточного дыхания; обеспечение процессов переваривания и усвоения питательных веществ; работа желез, выделяющих ферменты, необходимые организму пчелы, а также для переработки нектара, получения молочка для питания расплода и матки, производства воска и яда.

Пчеловод в условиях практической деятельности должен добиваться получения максимального объема продукции с одновременным удовлетворением соответствующих потребностей пчел, так как расход энергии не всегда прямо пропорционален количеству полученной продукции.

Изучение условий, способствующих увеличению непроизводительных затрат энергии, представляет очень большой практический интерес в пчеловодстве, поскольку во многих случаях от этого зависит экономический результат работы.

Влияние окружающей среды сказывается как при низких, так и при высоких температурах. И в том и в другом случае пчелы прилагают усилия для поддержания оптимального температурного режима, что вызывает дополнительный расход энергии.

В холодное время, как известно, пчелы обеспечивают оптимальную температуру изменением объема и толщины внешней оболочки клуба, состоящей из очень плотного слоя пчел.

В связи с температурой находится и теплопродукция пчел, но она непостоянна. Когда температура в гнезде достигает критического уровня, пчелы, находящиеся в центре клуба, приходят в возбуждение, обильно питаются и выделяют тепло до достижения необходимого уровня температуры. Это происходит чаще, если резкие изменения внешней температуры, сквозняки и холодный ветер - факторы, нарушающие установившийся температурный режим в гнезде,- действуют сильнее.

Пчеловод должен принять меры к тому, чтобы уменьшить влияние этих факторов. Для этого следует ограничить размер гнезда, удалив неиспользуемые пчелами соты, и поместить ульи в защищенном от ветра и сквозняков месте. Эти меры не только сократят расход энергии, но и будут способствовать предупреждению износа пчел, а также созданию благоприятных условий для развития пчелиных семей.

Непроизводительный расход энергии вызывает и высокая температура, когда в вентиляции гнезда должно участвовать большое число пчел. Размещение ульев на затененных участках позволяет освободить значительную часть пчел от работы по вентиляции гнезд для сбора нектара и пыльцы.

Нарушение деятельности пчелиных семей.

Всякое вмешательство в гнездо семьи вызывает возбуждение пчел, что приводит к бесполезному расходу энергии.

Чем сильнее нарушается температурный режим гнезда в прохладное время, тем выше этот расход энергии. Пчеловод должен быть убежден в абсолютной необходимости своего вторжения в гнездо семьи, учитывая, что производимые при этом шум, окуривание, беспокойство, вызванное открыванием улья (свет в гнезде, появление тревоги среди пчел, резкое изменение температуры гнезда и т. д.), кроме напрасного расхода энергии, вызывают резкое нарушение протекающих в гнезде физиологических процессов.

В период зимовки пчеловод должен обеспечивать покой пчел, зная, например, что жестяная банка или доска, раскачиваемая ветром и касающаяся улья, вызывает такое интенсивное потребление энергии, которое может привести к гибели семьи.

Отсутствие условий, необходимых для производства продукции. Как правило, сильные семьи пчел в состоянии собрать достаточно меда и перги, чтобы обеспечить потребность в энергии для поддержания жизнедеятельности, если пчеловод позаботится создать необходимые условия пчелам для производства продукции (меда, маточного молочка, воска, выращивания расплода для формирования новых семей и т. д.) при наличии соответствующих ресурсов нектара и пыльцы. В любое время, когда семьи лишены возможности вырабатывать какую-либо продукцию, энергия расходуется исключительно для поддержания жизненных функций, и, по существу, этот расход не производителен, вследствие чего он отрицательно влияет на экономические показатели пасеки.

С этой точки зрения пчеловод должен действовать двумя способами: сократить до минимума период, когда пчелы не продуцируют ничего, и повысить товарность продукции в период, когда пчелы ее вырабатывают.

Сохранение на пасеке слабых семей - самая важная причина, обусловливающая непродуктивное расходование энергии. С самого начала зимовки следует помнить, что температура клуба зависит от силы семьи. В клубе сильной семьи температура ниже, а слабой - несколько выше. Этот штрих имеет большое значение, так как теплопродукция на поддержание более высокой температуры требует большей активности пчел и, следовательно, большего расхода энергии, что ведет к усиленному износу организма насекомых.

Сотрудниками Научно-исследовательского института пчеловодства установлено, что семьи с массой пчел в 1 кг за зимовку израсходовали по 7,5 кг меда, а семьи с массой пчел в 3 кг - по 11,1 кг меда. Это означает, что 1 кг пчел в сильных семьях израсходовал на 3,8 кг меда меньше такого же количества пчел в слабых семьях (Н. Фоти, И. Барак, 1966).

В весенний период развитие слабых семей запаздывает и в большинстве случаев оно происходит за счет энергетического корма, заданного пчеловодом. Во время главного взятка в слабых семьях большинство пчел занято выращиванием расплода, семьи растут, но не дают товарной продукции. После основного медосбора содержание этих семей, лишенных собственных кормовых резервов, приведет к дальнейшему непродуктивному расходованию энергии.

Таким образом, если сильные семьи расходуют энергию непродуктивно только лишь в определенный период, то у слабых семей это продолжается в течение всего года.

Источники энергетических питательных веществ.

Основным естественным источником энергетических питательных веществ для пчел является цветочный нектар. Кроме нектара, имеются и другие углеводы, доля которых в питании пчел намного меньше. Это падь, сахара и крахмал пыльцы, соки разных плодов, а также липиды и белки пыльцы. Переработка белков пыльцы для получения энергии является неэффективным способом использования этих важнейших элементов питания, и пчелы прибегают к нему только при полном отсутствии других энергетических кормов.

Нектар - сладкая жидкость, выделяемая нектарниками растений. Как правило, нектарники расположены внутри цветка (цветковые нектарники). Реже нектарники размещаются вне цветка (внецветковые нектарники), на различных частях растения, например на нижней стороне листа (хлопчатник) или у основания черешка листа (мышиный горошек). Выделение нектара цветковыми нектарниками начинается, как правило, с раскрытием цветка и заканчивается после его опыления.

Количество нектара различно у разных видов и разновидностей растений и зависит от возраста растения, возраста цветка и положения его на растении и т. д.

На выделение нектара оказывают сильное влияние такие факторы, как состав, структура и влажность почвы, температура воздуха, осадки, свет, ветер. Температура воздуха решающим образом влияет на выделение Нектара, которое начинается при +10СС и выше, достигает максимальной интенсивности при 20-30°С, постепенно снижается по мере дальнейшего повышения температуры и совсем прекращается при 35°С.

Благоприятная влажность воздуха для выделения нектара находится в пределах 65-75%. Более высокая влажность и теплые кратковременные дожди благоприятно влияют на количество нектара. Обильные продолжительные дожди разбавляют и смывают нектар с цветков, что снижает медосбор. Отрицательное влияние на выделение нектара оказывают засуха и жара. Во многих случаях из-за жары сбор меда с белой акации, липы и подсолнечнлка очень мал. Если все эти факторы не привели к опадению цветков, то после дождя, который способствует установлению необходимой влажности воздуха и почвы, можно получить хороший взяток.

Концентрация сахара в нектаре различна и варьирует в очень широких пределах (4-75%) в зависимости от тех же факторов, которые обусловливают выделение нектара. Предельная концентрация сахара, при которой пчелы собирают нектар, зависит от сезона и количества выделенного нектара. Лучше всего, когда пчелы собирают нектар с концентрацией сахара45-50%, хотя могут собирать его и при концентрации 30-40%. По мере того, как нектара становится все меньше, пчелы собирают его и при самой низкой концентрации, но не менее 5 %.

Падь растительного происхождения представляет собой сладкое вещество, которое в определенные периоды года появляется на листьях, ветвях или стволах растений. Падь выделяется растениями вследствие высокого корневого давления в период перехода от состояния покоя в активное состояние. Падь может быть также и животного происхождения (выделения насекомых). Для пчеловодства имеет большое значение падь, выделяемая насекомыми - тлями (Lachnidae) и ложнощитовками (Lecaniidae), особенно на товарную продукцию; с точки зрения питания пчел присутствие пади в меде, особенно в зимних запасах семьи, нежелательно.

В пади содержатся сахара сока растений. Насекомые, выделяющие падь, нуждаются для своего развития в больших количествах белка и небольших количествах сахара. Сухое вещество сока растений содержит около 5% протеина и 90% сахаров. Вследствие этого насекомое высасывает большое количество сока, из которого потребляет белок, выделяя сахара в виде пади.

Другие источники энергетического питания пчел.

Доля других питательных веществ мала и немаловажное значение имеют липиды пыльцы.

Установлено, что пчелы из разных видов пыльцы предпочитают содержащую больше липидов (жиров). Добавка растительного (кукурузного) масла повышает поедаемость заменителей пыльцы. Содержание липидов в пыльце некоторых растений, опыляемых насекомыми, следующее: одуванчик - 18,9%, клевер - 14,4, белая акация - 12,1, слива - 10,7, яблоня (дичка) - 10,4, донник - 8,5, люцерна - 8,5, цикорий - 9,5, горчица -8,6, репа - 9,6, подсолнечник - 8,3, тыква - 4,4- 6,2%.

Пыльца ветроопыляемых растений содержит, как правило, меньше липидов: тополь - 3,4%, кукуруза - 0,9-2,5, пихта - 1,8, сосна - 1,4, рогоз - 1,7, сорго - 1,1%.

По энергетической ценности жиры занимают первое место среди всех питательных веществ. Так, калорийность сахара составляет 3,96 кал/г, глюкозы - 3,76, крахмала - 4,23, а растительного масла (жира) - 9,33 кал/г.

Это означает, что пчелиная семья, расходующая около 35 кг пыльцы в год, использует 3,5 кг растительных жиров с общей калорийностью почти 33 тыс. калорий, то есть столько же, сколько дают 13-15 кг сахарного сиропа.

Превращение нектара в мед.

Хранение нектара как запаса питательных веществ невозможно (быстро закисает) и неэкономично для пчел, так как он содержит слишком мало энергетического корма (Сахаров). Сахара усваиваются организмом пчелы в форме моносахаридов (глюкозы и фруктозы), то есть простых Сахаров. Расщепление дисахаридов (сахарозы) и других сложных Сахаров на простые сахара во время пищеварения возможно, но требует интенсивной ферментации, сопровождающейся повышенным расходом белка и определенным изнашиванием пчел.

Запас кормов должен состоять из таких веществ, которые могут усваиваться пчелами без переработки.

Всем этим требованиям соответствует такая переработка пчелами энергетических ресурсов, в ходе которой нектар и другие сладкие вещества претерпевают серию превращений физического и биохимического порядка.

Главное изменение физического порядка заключено в снижении влажности продукта (до 18%) и вследствие этого в повышении содержания сахаров (77%). Биохимические изменения заключаются в превращении сложных сахаров в простые, которые усваиваются легко. Если в нектаре 70% сахаров являются сложными, то в переработанном продукте их доля составляет только 1,6%.

Переработка нектара начинается с момента его поступления в зобик пчелы, когда к нему добавляется ряд ферментов. Самый важный среди ферментов - инвертаза, выделяемый глоточными железами пчелы. Он расщепляет сахарозу на простые сахара - глюкозу и фруктозу. Большое количество выделяемых ферментов заметно разбавляет нектар в зобике пчелы (Парк, 1932). Количество ферментов, а следовательно, и степень разбавления содержимого зобика тем выше, чем больше содержание сахара в нектаре и чем дольше он находится в зобике пчелы-сборщицы.

Внутри улья нектар подвергается сгущению путем удаления излишней воды. Этот процесс осуществляется пчелами следующим образом: нектар размещается на большой площади сотов (ячейки заполняются вначале лишь на 25-30%) и одновременно с ним гнездо непрерывно вентилируется, а нектар многократно перемещается из одних ячеек в другие и при этом часто выпускается пчелой по капле из зобика наружу и вновь всасывается. Чем больше содержание воды в нектаре, тем дольше продолжается процесс сгущения, тем чаще его перемещают пчелы в зобике и тем больше добавляют ферментов.

Наличие ферментов в нектаре обусловливает процесс инвертирования сахаров в течение всего периода, во время которого происходит сгущение, а также и после запечатывания меда.

Для выработки ферментов, добавляемых к энергетическому корму, пчелы нуждаются в белках, витаминах и других питательных веществах.

Потребность пчелиной семьи в энергетическом питании. В специальной литературе часто встречаются указания на то, что пчелы потребляют в течение года 80-100 и даже 120 кг меда.

По-видимому, дело обстоит не совсем так. Для определения этого количества воспользуемся данными о потреблении меда в течение зимы.

За 6-месячный период зимовки пчел расход меда составил 4,6-5,2 кг. Более длительный период с низкими температурами на большей высоте над уровнем моря привел к уменьшению числа дней, в течение которых зарегистрирован вылет пчел, вследствие чего сократился и расход меда.

В качестве энергетического корма используются не только 50 кг меда. Энергию поставляют и некоторые соединения пыльцы (перги). Доказано, что жир, содержащийся в пыльце, потребляемой пчелиной семьей в течение года, содержит столько же калорий, сколько 15 кг меда. К этому надо добавить калорийность сахара и крахмала этой пыльцы (30-32%), равную энергии еще около 12 кг меда. В итоге общий расход энергии в течение года пчелиной семьей эквивалентен 80 кг меда. Из этого количества мед, как таковой, составляет 50 кг.

Расход энергии зависит от силы пчелиной семьи и интенсивности медосбора. Сильные пчелиные семьи могут покрыть указанные потребности в энергетическом питании даже в самые неблагоприятные годы. Нехватка питания в определенные периоды обусловливается режимом, которого придерживается пчеловод при изъятии из общей продукции товарного меда.

В активный сезон пчелиная семья обеспечивает себя необходимым кормом за счет собранного нектара, а в зимний и весенний периоды запасы корма в улье являются единственным энергетическим источником. Количество меда в 15 кг следует считать минимальным запасом для зимовки.

Дача сахара пчелам в качестве энергетического корма

В практике пчеловодства многих стран Европы, особенно тех, где климат более холодный и запасы нектара меньше, замена меда сахаром для питания пчел является необходимым фактором для существования пчеловодства. Пчеловоды этой зоны для обеспечения рентабельности пчеловодства вынуждены откачивать возможно больше меда и взамен давать пчелам сахар.

Бывают случаи, когда вследствие скудного медосбора, подкормка пчел сахаром становится остро необходимой. Кроме того, использование сахара для стимулирующих подкормок пчелиных семей в целях ускорения их развития представляет собой высокоэффективный метод ухода за ними.

По этим соображениям, а также вследствие того, что применение сахара для кормления пчел из года в год расширяется. Крайне важно, чтобы пчеловоды знали о возможностях более эффективного использования сахара для воздействия на пчелиную семью и способах сокращения затрат времени и труда на дачу корма.

Давать сироп для пополнения зимних запасов необходимо сразу же после последнего летнего взятка, что ускоряет развитие семьи пчел к предстоящей зимовке. После отхода старых пчел останется поколение, идущее в зиму, которое не подвергалось изнашиванию под влиянием переработки сахара.

Продолжительность жизни пчелы прямо зависит от количества переработанного сахара. Если принять за 100% продолжительность жизни пчел, не перерабатывавших сахар осенью, то продолжительность жизни пчел, которые переработали 3,3 кг сиропа на 1 кг пчел, составила 84%, а переработавших 7,5 кг сиропа на 1 кг пчел - только 75%.

Пчеловод должен также иметь в виду, что дача большого количества сиропа, который должен быть переработан в течение короткого промежутка времени, приводит к тому, что количество ферментов, выделяемых пчелами будет недостаточным из-за ограниченной производительности желез пчел. В этих условиях зимние запасы будут заложены, но инвертирование сахара не достигнет требуемого уровня. Вследствие этого произойдет кристаллизация корма в ячейках, что имеет два отрицательных последствия. С одной стороны, пчелы выбрасывают кристаллики из ячеек, что является бесполезной потерей сахара, с другой - потребляя оставшуюся после кристаллизации сахара жидкость, пчелы заболевают поносом, из-за чего можно потерять целые семьи.

Поэтому рекомендуется дачу сиропа для пополнения зимних запасов корма проводить в течение более продолжительного времени и в ограниченных размерах, что обеспечит высококачественную переработку сахара и его длительное стимулирующее действие на выращивание расплода.

Дача сиропа как стимулирующей подкормки особенно эффективно влияет на развитие пчелосемей. Пчеловод должен получать максимальный эффект за кратчайший период времени. Влияние стимулирующей подкормки четко выражено количеством дополнительно выращенного расплода не следует пренебрегать тем, что это достигнуто после 4 или 20 дач сиропа.

Подготовка и дача сахара.

Как правило, сахар для кормления пчел применяется в виде сиропа, пасты, шербета и канди.

По-видимому, конструкцию кормушек, применяемых для скармливания сахарного сиропа нельзя считать удачной по следующим причинам:

1) Невозможно проводить кормление зимой;

2) В период весеннего похолодания пчелы часто не используют содержимое кормушек;

3) В сиропе тонет много пчел, вследствие чего он раньше начинает бродить;

4) Дача малых доз требует ежедневной заправки сиропом, что резко увеличивает затраты труда;

5) Кормушки способствуют загрязнению меда сахаром, так как пчелы прежде всего стремятся отложить сироп в соты в процессе переработки, а не используют его непосредственно для удовлетворения потребностей организма.

Вот почему в последнее время опытные пчеловоды используют для весеннего стимулирующего кормления только лепешки из шербета или канди, которые располагают прямо на рамках над гнездом. Применение шербета рекомендуется для стимулирующего кормления в течение всего года, если такое кормление необходимо. Оно стимулирует семью в течение более продолжительного времени и не загрязняет мед кристаллами, так как шербет используется пчелами непосредственно и в соты не откладывается.

Для пополнения запасов корма в конце лета и осенью рекомендуется применение сиропа. Дача малых доз для более продолжительного стимулирующего действия при выращивании расплода требует больших затрат труда. Большие дозы не оказывают стимулирующего действия и могут привести к потерям вследствие неполного инвертирования сахара. Поэтому рекомендовано некоторые приемы дачи сахара, которые могут найти распространение в практике пчеловодства многих стран именно потому, что они обеспечивают длительное стимулирующее действие при минимальных затратах труда и в значительной мере предохраняют мед от загрязнения.

Способ кормления пчел сиропом без предварительного растворения сахара

Кормление пчел сиропом без предварительного растворения сахара нашло широкое применение в последнее время в некоторых странах. Идея принадлежит норвежскому исследователю Р. Лундеру (1958) и состоит в растворении сахара при протекании воды через него; раствор попадает прямо в кормушку.

Способ очень прост: в жестяную коробку помещают равные количества сахара и воды, коробку плотно (герметически) закрывают крышкой, в которой есть небольшие отверстия или маленький участок мелкой сетки, и опрокидывают. Сахар опускается на дно, вода растворяет сахар, а нижняя сторона крышки постоянно покрыта пленкой сиропа. Вследствие поверхностного натяжения пленка сиропа не стекает и пчелы могут использовать раствор.

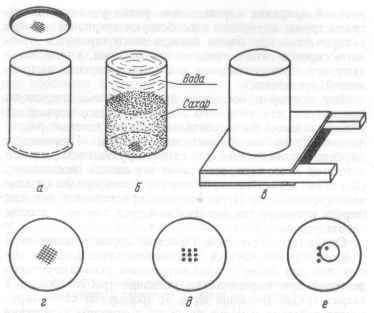

Рисунок. Кормушка для пчел, в которой происходит растворение сахара: а - кормушка; б - кормушка, заправленная сахаром и водой; в - кормушка, установленная на приспособлении для кормления пчел через леток; г - крышка с проволочной сеткой; д - крышка с пробитыми отверстиями; е - крышка с дозирующим шибером.

На рисунке представлена такая кормушка. Сосуд может иметь форму и объем по усмотрению пчеловода. Рекомендуем тем, кто будет испытывать этот прием, использовать сосуд емкостью 8 л, в который можно поместить одновременно 5 кг сахара и 6 л воды. Крышка может иметь участок с сеткой в 28 ниток на 1 см, но, вероятно, проще пробить отверстия в жестяной крышке. Для дозирования количества сиропа, которое должны потреблять пчелы в определенный промежуток времени, рекомендуется устраивать шиберную заслонку, которая регулирует расход сиропа, открывая доступ к большему или меньшему числу отверстий.

Этот способ отличается рядом преимуществ, главные из которых следующие:

1) Нет необходимости затрачивать время на растворение сахара.

2) Существенно меньше времени затрачивается на его раздачу.

3) Заполнение кормушек проводится вне улья сразу для большого количества семей, дальнейшая работа заключается в переворачивании и установке сосуда в улье;

4) Обеспечивается отличная стимуляция в течение длительного времени при минимальных затратах труда;

5) Обеспечивается полная переработка сиропа благодаря подаче сиропа малыми порциями;

6) Кормление можно легко проводить в любой час и в любой день без того, чтобы вызвать воровство;

7) Обеспечивается максимальная гигиеничность кормления благодаря тому, что пчелы в сиропе не тонут, сироп не загрязняется другими веществами и потому долго хранится, не начиная бродить.

Кормушка для стимулирующего кормления пчел из полиэтиленового мешочка

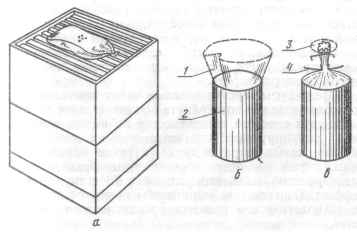

Использование мешков из полимерных материалов для дачи поддерживающего и стимулирующего корма по способу, предложенному М. К. Дуллем и Р. А. Уинном (1970), очень выгодно и получило широкое распространение в промышленном пчеловодстве в Австралии. Суть приема становится ясной из его описания. После заливки сиропа в полиэтиленовые мешки с толщиной стенки 0,05 мм (толщина стенки зависит от количества сиропа) мешки плотно завязывают и кладут на рамки гнезда. На верхней поверхности мешков иглой прокалывают несколько мелких отверстий. Число отверстий зависит от количества корма, которое необходимо скормить за определенное время.

Кормушка для пчел из полиэтиленового мешочка: а - размещение мешочка с сиропом на рамках гнезда; б - заполнение мешочка сиропом; в - закрывание у поверхности сиропа с помощью кольцевого зажима. 1 - мешочек из полиэтилена; 2 - цилиндрический сосуд меньшего диаметра; 3 - зажим открыт; 4 - зажим закрыт.

Как правило, 5-6 отверстий достаточно для стимулирующего кормления; мешок, вмещающий 5 кг, может обеспечить стимуляцию в течение 5-6 недель. Прежде чем завязать мешок, необходимо вытеснить из него воздух. Удаление воздуха - очень важный момент, так как при наличии воздуха полимерная пленка не прилегает к сиропу и кормление становится невозможным. Кроме того, важно не заполнять мешки полностью, так как в этом случае вследствие давления, обусловленного весом сиропа, последний будет вытесняться наружу через проколотые отверстия.

Другими словами, завязанный непосредственно у открытого края мешок не должен быть полностью заполненным сиропом, но и не должен содержать воздуха. Этого можно достичь, если заполнять мешки, помещенные в цилиндрический сосуд, диаметр которого меньше диаметра мешка, и завязывать их непосредственно над сиропом. Применение зажимов заводского изготовления из упругой проволоки облегчает завязывание непосредственно над сиропом и способствует полному удалению воздуха. Несомненно, серийное изготовление зажимов для многократного завязывания мешков или выпуск специализированным предприятием очень дешевых мешков, снабженных устройством для закрывания (пробкой, пластмассовой завязкой и т. д.), было бы наиболее удачным решением.

Описанный выше способ обладает всеми преимуществами предыдущего, за исключением того, что сахар необходимо растворять.

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению, необходимо еще раз подчеркнуть исключительное значение этих двух способов, позволяющих проводить непрерывное стимулирующее кормление малыми дозами, при крайне малых затратах труда, а также пополнять запасы корма при очень хорошей переработке сахара и одновременно оказывать длительный стимулирующий эффект. Считается, что эти способы являются основными в технологическом процессе промышленного пчеловодства.

Кормление пчел сухим сахаром

Кормление пчел сухим сахаром по способу, предложенному Р. Джорданом, способствует интенсивному выращиванию расплода и обеспечивает выживание пчел в активный сезон, когда отсутствует природный корм.

Этот способ также предельно прост и состоит в том, что в кормушку, изготовленную из обычной рамки улья, помещают около 1 кг мелкокристаллического сахарного песка. Такая рамка зашивается с боков фанерой. С одной стороны по всей длине рамки оставляют щель шириной 4 см для заполнения сахаром и захода пчел. По данным Т. Якимовича (1965), пчелы потребляют сухой сахар только в тех случаях, когда отсутствует медосбор, то есть именно тогда, когда необходим дополнительный корм. Так, в течение 10 недель потребление составило 2 кг сахара на семью на стационарной пасеке, при этом каждая семья дала 11 кг товарного меда, а на кочевой пасеке израсходовано по 1 кг сахара на семью и получено по 26 кг товарного меда.

Использование небольшого количества сахара для производства меда во время взятка неизбежно, однако оно составляет всего лишь 3% потребленного сахара, что не оказывает влияния на качество меда.

Добавление кислот при кормлении пчел сахаром

Одни рекомендуют добавлять различные кислоты в сахарный сироп, а другие отрицают целесообразность такой добавки. Как правило, корм подкисляют лимонной, молочной, аскорбиновой, винной и уксусной кислотами в количестве 1-3 г/кг сиропа.

Один из аргументов в пользу подкисления корма основывается на предположении, что при уравнивании кислотности сиропа и меда облегчается инвертирование сахара пчелами и тем самым предотвращается истощение запаса ферментов у пчел. С этой точки зрения применение кислот не обосновано. Еще в 1921 г. Зарин доказал, что добавление 0,3% лимонной кислоты к сахарному сиропу тормозит инвертирование. Как известно, секрет желез, который пчелы выделяют при переработке сиропа, имеет кислую реакцию; известно также, что пчелы доводят корм до определенной кислотности. Следовательно, чем больше кислотность сиропа, тем меньше выделяют пчелы секрета желез, а значит, и фермента. Этим объясняется неполное расщепление сахара в подкисленном сиропе.

В последнее время кислоты в корм добавляют на том основании, что кислая среда затрудняет или полностью прекращает у пчел развитие нозематоза, септицемии и некоторых смешанных инфекций. Тот факт, что кислая среда подавляет развитие патогенных возбудителей, подтверждается соответствующими исследованиями. Установлено, что добавление 0,1-0,3% кислоты к сахарному сиропу не повышает кислотность меда, поскольку пчелы выделяют лишь столько секрета, сколько необходимо.

Следовательно, добавление кислот в сироп, который будет переработан в зимний запас корма, нецелесообразно. Добавка кислот используется в стимулирующем корме, который непосредственно потребляется пчелами.

Для создания оптимальной кислотности в кишечнике пчел при кормлении сладкими щелочными веществами можно добавлять кислоту в питьевую воду. Наблюдениями Ф. Милоты (1969) установлено, что пчелы отказываются от обычной воды, если рядом есть вода, в которую добавлена лимонная кислота.

Расположение запасов энергетического корма в гнезде

Для обеспечения существования пчел и развития семьи недостаточно, чтобы в улье был мед. Запасы меда должны быть так расположены, чтобы они были доступными для пчел в течение всей зимы.

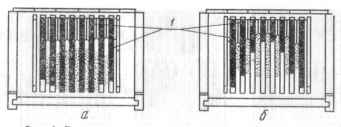

Расположение зимних запасов меда в горизонтальных и вертикальных двухкорпусных ульях. Распределение сотов с кормом и в этих ульях должно соответствовать вертикальной направленности движения клуба пчелосемьи в зимний период. Зимой пчелы, образующие клуб, не располагаются на боковых сотах. Каждая зона клуба располагается только в пределах пространства, ограниченного двумя рядом расположенными сотами.

Следовательно, в оптимальном случае каждая рамка с пчелами в гнезде должна иметь запасы корма по всей высоте сота. Сосредоточение корма в сотах, где расположится гнездо, обеспечивается в период, когда активность пчел снижается. Так, в целях уменьшения объема гнезда, соты с недостаточным количеством меда распечатывают и переставляют за диафрагму, откуда пчелы перемещают его внутрь гнезда. После перехода пчел из активного состояния в неактивное и освобождения центральных сотов из-под расплода, их извлекают и вместо них подставляют заранее подготовленные, находившиеся на краю гнезда медовые соты. Эту операцию следует выполнять очень тщательно в теплый день.

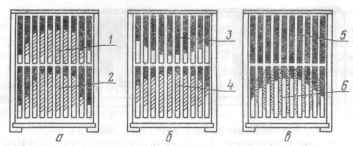

Рисунок. Размещение запасов корма для зимовки пчел в ульях: а - правильное размещение; б - неправильное размещение. 1 - запасы меда.

Некоторые пчеловоды оставляют гнездо таким, каким оно было после перехода семьи в неактивное состояние, при этом значительная часть центральных сотов, в которых выращивался расплод, остается пустой. Основной запас корма в этом случае расположен по бокам гнезда. Такое размещение гнезда, как бы оно ни было удобным для пчеловода, нельзя признать удовлетворительным, так как улочки, в которых находится наибольшее число пчел, обеспечены наименьшими запасами меда. В этом случае семья пчел может погибнуть при наличии запасов меда на боковых сотах.

Рисунок. Размещение корма для пчел на зиму в многокорпусных ульях, когда корм запасается в боковых сотах обоих корпусов: а - положение после последнего медосбора; б - положение после пополнения запасов корма; в - положение после перемещения запасов в верхнем корпусе. 1 - расплод и пустые соты; 2 - соты с медом; 3 - молодой расплод; 4 - печатный расплод; 5 - соты с медом; 6 - запасы меда; 7 - зимний клуб.

Даже в условиях, когда запасы корма заранее не подготовлены, пчеловод может вмешаться и более рационально собрать гнезда пчел. В этом случае после прекращения лета пчел соты, содержащие наибольшее количество меда, располагают в центре гнезда, а далее располагают соты в порядке убывания запасов меда в каждом из них. В любом случае в гнезде можно оставлять соты, содержащие не менее 1,5 кг меда.

В некоторых работах по пчеловодству рекомендуется как двустороннее размещение запасов корма, так и одностороннее. Эти способы уступают центральному размещению, описанному выше, и находятся в противоречии с биологией пчел, вследствие чего их следует исключить из практики пчеловодства.

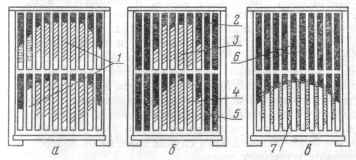

Размещение запасов корма в многокорпусных ульях

Из всех видов ульев наилучшие условия для размещения запасов корма предоставляют многокорпусные. Имея в виду, что запасы необходимого корма должны находиться в верхней части гнезда, можно предложить только один целесообразный способ размещения корма для зимовки. Успех в этом случае зависит от способа подготовки кормовых запасов.

Подготовка запасов корма в боковых сотах обоих корпусов допускает перемену местами корпусов с целью интенсификации выращивания расплода. При сборке гнезда необходимо перемещать рамки.

Рисунок. Размещение корма для пчел на зиму в многокорпусных ульях, когда подготовка запасов проводится в верхнем корпусе, а выращивание расплода только в одном корпусе: а - положение после последнего медосбора; б - положение перед началом пополнения запасов; в - положение при формировании зимнего клуба. 1 - молодой расплод; 2 - печатный расплод; 3 - соты с кормом и, возможно, печатный расплод; 4 - молодой расплод; 5 - запасы меда; 6 - зимний клуб.

После последнего главного (продуктивного) взятка расплод распределен в центральной зоне обоих корпусов, а соты с кормом - по обеим сторонам расплода. Во время последующих небольших взятков или в период подкормки для пополнения запасов (которая должна быть возможно более продолжительной) будет продолжаться складывание кормов пчелами в боковых сотах, поэтому корпуса следует поменять местами.

После последней перемены корпусов местами центральные соты нижнего корпуса будут заняты расплодом, в большинстве печатными, а в центральных сотах верхнего корпуса будет работать матка и будет находиться расплод различного возраста. С этого времени корпуса больше не меняют местами; через некоторое время расплод из нижнего корпуса покидает ячейки. Матка не спустится более для кладки яиц в нижний корпус. Теперь настало время для перемещения рамок с сотами, наполненными медом. Все соты с запасом корма размещают в верхнем корпусе, а матку с сотами, в которых находится расплод, - в центральной зоне нижнего корпуса. Выращивание расплода до полного прекращения яйцекладки будет продолжаться в нижнем корпусе, где имеются также соты, освободившиеся после выхода расплода; в верхнем же корпусе все соты заняты медом. С наступлением холодов клуб сформируется в нижнем корпусе, имея над собой обильный запас корма, что обеспечит отличную зимовку.

Подготовка корма в верхнем корпусе, если семья занимает оба корпуса, исключает возможность обмена корпусов местами. Так, после последнего взятка в обоих корпусах разместятся и расплод, и запас корма. Прежде чем начать пополнение запасов путем подкармливания пчел или использования небольшого взятка или обоими путями, в верхний корпус перемещают соты с наибольшим количеством меда и печатным расплодом.

Молодой расплод, матку и пустые соты опускают в нижний корпус. До выхода печатного расплода верхнего корпуса частично заполненные медом соты будут пополняться, так что этот корпус будет полностью занят. При выходе печатного расплода наличие нектара или сиропа позволит немедленно заполнять ячейки медом, что предопределит продолжение яйцекладки маткой в нижнем корпусе, где сформируется зимний клуб.

Разумеется, предложенные способы носят ориентировочный характер. В производственных условиях пчеловоды могут применять другие способы подготовки запасов корма, используя два, три и более корпусов. При любом способе необходимо, чтобы над зимним клубом находилось не менее 7-8 рамок с кормом.

- Сельскохозяйственные животные

- Животноводство

- Биотехнологии свиноводства

- Производство мяса кроликов

- Птицеводство

- Альтернативные источники энергии

- Использование энергии ветра в сельском хозяйстве

- Главная

- Организация, размещение и оборудование пасеки

- Повышение производства меда

- Энергетическое питание пчел