- Технология выращивания

- Выращивание овощей

- Выращивание фруктов и ягод

- Выращивание экзотических растений

- Выращивание без почвы

- Гидропоника

- Выращивание на подоконнике

- Выращивание овощей на подоконнике

- Региональные особенности земледелия

- Выращивание овощей в Северо-Западном регионе

- Садоводство

- Плодовые деревья и кустарники

- Кормовые растения

- Растения сенокосов и пастбищ

- Сушка и хранение семян трав

- Почвы и удобрения

- Питание растений

- Состав и свойства почвы

- Применение удобрений

Корма для пчел

Кормление и подкормка пчел

Обычно все сводится к тому, чтобы заготовить во время главного взятка на зиму достаточно кормового меда и снабдить им полностью все пчелиные семьи (учитывая также потребности пчел в кормах весной будущего года). Однако иногда приходится подкармливать пчел жидким кормом, раздаваемым семьям в специальных кормушках. Потребность в такой подкормке возникает при необеспеченности пчел кормами и замене кормового меда сахаром.

Подкармливают пчел в этих случаях сахарным сиропом 60-процентной концентрации (для приготовления 10 кг сиропа берут 6 кг сахарного песку и 4 л воды). Белый сахарный песок (желтый, нерафинированный песок для кормления пчел непригоден) хорошо растворяют в горячей воде и, остудив сироп до 30—35°, раздают его пчелам в кормушках. Рекомендуется добавлять в такой сироп уксусную или щавелевую кислоту в количестве 0,3 г на 1 кг сахара. При осенней подкормке пчел подкисленным сиропом уменьшаются потери сахара при его переработке, улучшается зимовка и весеннее развитие пчелиных семей. Особенно полезен такой сироп пчелам, питающимся медом с примесью пади.

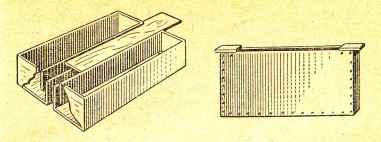

Кормушки для пчел.

Следует стремиться кормить пчел в более теплое время. Жидкий сироп пчелы переносят из одних ячеек сотов а другие для испарения лишней воды и обрабатывают ферментами слюны. В результате происходит более полное расщепление тростникового сахара на простые сахара.

Прежде чем скармливать пчелам сироп, подготавливают гнезда семей, оставляя в них те соты, которые пойдут в зиму. Сахарный сироп раздают пчелам на ночь порциями по 3—4 кг в деревянных кормушках, которые ставят в ульи поверх рамок, или в кормушках-рамках, размещаемых за вставными досками.

Вместо сахара можно использовать и мед, из которого приготовляют сыту, для чего в разогретый мед прибавляют небольшое количество воды (1/4 или 1/5).

При кормлении пчел должны быть приняты все меры предосторожности против возникновения у них воровства. Таким же образом пчел подкармливают и в весенний период, если семьи не обеспечены кормовыми запасами. Во время весенней и осенней подкормок гнезда семей должны быть хорошо утеплены.

В некоторых случаях пчел приходится подкармливать в зимовнике (во вторую половину зимы). Причем установить количество корма в ульях в это время можно, не разбирая полностью гнезд (по наличию запечатанного меда в верхней части рамок). Достаточно лишь несколько приподнять рамку, ближайшую к клубу пчел.

Подкармливать пчел в зимовнике следует густым кормом. Если имеется осевший (засахарившийся) мед, то можно его положить в марле или чистой тряпочке под холстик на рамки с клубом пчел. Вместо меда можно дать густой сахарный сироп (2 части сахара на 1 часть воды) в низкой кормушке, поставленной сверху на гнездо, или в сотах, которые помещают непосредственно к клубу пчел, несколько отодвинув незанятые пчелами рамки.

Для стимулирования весеннего развития пчелиных семей иногда применяют белково-витаминные подкормки. К таким подкормкам относятся медоперговая масса и некоторые заменители пыльцы — соевая мука, дрожжи, снятое молоко и пр. Следует, однако, отметить, что полноценных заменителей цветочной пыльцы не найдено. В то же время затраты труда на подобные побудительные подкормки не всегда оправдываются.

При выводе маток семьи-воспитательницы часто подкармливают медоперговой массой, которую готовят из 1 кг меда, 0,5 кг перги и 0,5 л горячей воды. Можно готовить и более густую массу. Смесь хорошо растирают и процеживают через ситечко. Раздают ее вечером в небольших кормушках, которые размещают в ульях поверх рамок, или в кормушках-рамках. Семье пчел в день дают примерно стакан такой массы.

Пергу получают из выбракованных сотов. Для этого их разрезают на мелкие полоски, отделяют пергу, заливают ее медом и хранят в хорошо закупоренной посуде. Перед раздачей пчелам к стакану такой массы добавляют полстакана теплой воды. Густую медоперговую массу намазывают ножом или деревянной лопаточкой на соты, которые затем и ставят в ульи с пчелами.

Медоперговой массой рекомендуется подкармливать пчел в тех районах, где ощущается весной недостаток в растениях, дающих пчелам пыльцу. При подкормках семей смесью перги с медом в этих условиях матки увеличивают откладку яиц; потомство выращивается более полноценное, с лучшим развитием рабочих органов (хоботок, крылья, медовый зобик и др.).

Естественным кормом для пчел является цветочный мед и перга. По имеющимся расчетам, суммарный расход корма на один килограмм пчел в сутки в летний период составляет: а) без выкормки расплода и отстройки сотов (поддерживающий корм) — 42 г меда и 3,1 г перги; б) при вскармливании расплода — 90,5 г меда и 41,6 г перги; в) при вскармливании расплода и отстройке сотов — 145,1 г меда и 55,7 г перги.

За сутки одна пчела летом тратит около 4,2 мг меда и 0,31 мг перги. На вывод 1 кг молодых пчел требуется около 1140 г меда и 894 г перги. Для получения 1 кг воска пчелы расходуют 3,6 кг меда и некоторое количество перги. Из общего количества потребляемого пчелами за год меда 90—100 кг на пасеке учитываются только зимние кормовые запасы в 20—25 кг, оставляемые пчеловодом в улье. Остальные расходуются пчелами незаметно в период сезона. В разных зонах страны количество потребляемого пчелами меда различно. Например, на юге нашей страны, где летная деятельность более продолжительна, количество используемого на корм меда увеличивается. Расчеты затрат корма каждой пчелиной семьей имеют большое значение при оценке кормовой базы данной местности.

Основу кормовой базы для пчел составляют естественные и искусственные древесно-кустарниковые насаждения, медоносное разнотравье, плодово-ягодные и энтомофильные сельскохозяйственные культуры (гречиха, подсолнечник, кориандр, горчица, рапс, эспарцет, клевер и др.).

Пчелы сами заготавливают корм, собирая с цветков нектар и пыльцу. Но тем не менее точный учет кормов, потребляемых каждой пчелиной семьей в течение сезона, имеет большое значение при оценке кормовой базы в данной местности. Наблюдениями и расчетами установлено, что летом одному килограмму пчел в сутки требуется кормов:

а) без выкормки расплода и отстройки сотов (поддерживающий корм) — меда 42 г, перги 3,1 г;

б) при выкармливании расплода — меда 90,5 и перги 41,6г;

в) при выкармливании расплода и отстройке сотов — меда 145,1 и перги 55,7 г.

Это значит, что одна пчела за сутки в среднем расходует на поддержание своей жизни около 4,2 мг меда и 0,31 мг перги. На вывод 1 кг молодых пчел требуется около 1140 г меда и 900 г перги. Для получения 1 кг воска пчелы расходуют 3,6 кг меда и немного перги. В таблице 15 с учетом этих данных показаны расчеты годовой потребности в кормах для одной пчелиной семьи в условиях средней полосы страны. Из них видно, что одна сильная пчелиная семья в течение года расходует на корм 90—100 кг меда и не менее 15 кг перги.

Годовая потребность в кормах (в расчете на одну пчелиную семью).

На что тратится корм | Количество (кг) | Примечание | |

мед | перга | ||

Поддержание жизни взрослых пчел | 28,0 | 1,47 | Летом 20 кг меда и 1,47 кг перги, зимой 8 кг меда |

Вскармливание личинок | 17,1 | 13,41 | Из расчета 150 тыс. личинок за сезон |

Выделение воска | 3,6 | 0,05 | Из расчета 1 кг воска на 14 гнездовых сотов |

Летная деятельность | 23 | - | В течение жизни пчела делает около 80 вылетов за взятком; в семье за год рождается 150 000 пчел, из них около 40% не участвуют в медосборе по разным причинам. Удаленность источника взятка в среднем 1 км |

Переработка нектара в мед | 25 | - | Считается переработка всего корма плюс 30 кг товарного меда |

Всего | 96,7 | 14,93 | |

Из потребляемых пчелами за год 90—100 кг меда пчеловодом учитываются только зимние кормовые запасы в 20—25 кг, оставляемые в улье.

В разных зонах нашей страны количество потребляемого пчелами меда может изменяться. На юге, например, где лётная деятельность более продолжительна, количество используемого на корм меда увеличивается.

Особенность кормовой базы для пчел заключается в том, что она не укладывается в границы землепользования данного хозяйства и охватывает территорию с медоносными угодьями в радиусе 2—3 км от места расположения пасеки. Это расстояние принято называть радиусом продуктивного лёта пчел. Площадь этого пастбищного участка при радиусе 2 км равняется 1250 га, 3 км — 2800 га.

Характерной особенностью кормовой базы пчел в естественных условиях является разбросанность нектароносных растений на значительной территории. Обычно только в редких случаях (липа, кипрей, малина, ива, белый клевер) они сосредоточены на больших массивах. Кроме того, часто они находятся вдали от насеки. Поэтому пчелам приходится затрачивать много энергии и времени на сбор нектара.

Затраты на поиски нектара и перелеты, цель которых — наполнение медового зобика, вдвое превышают количество корма, расходуемого на рейсы от улья к цветкам и обратно. Если пасека расположена далеко от источника взятка и пчелы вынуждены летать на расстояние более 1—2 км, то затраты корма на перелеты в поисках нектара увеличатся еще больше.

При полетах пчел на дальние расстояния сокращается число полезных вылетов и, кроме того, лётные пчелы скорее изнашиваются; их больше гибнет при внезапной перемене погоды. Наблюдения показывают, что в неблагоприятные по погодным условиям годы, когда растения выделяют мало нектара, пчелы перед вылетом в поисках взятка на дальнее расстояние вынуждены в ульях запасаться кормом (медом). Иначе, не найдя в цветках нектара, они не смогут вернуться обратно. Таким образом, если между пасекой и массивами нектароносов большое расстояние, пчелы не только не добирают меда, но и много тратят его на непроизводительные перелеты в поисках корма.

Основным условием, определяющим высокую продуктивность пчелиных семей, является обильный взяток. Взяток в пчеловодной практике — это количество нектара и пыльцы, которое пчелиная семья собирает за один день или пчеловодный сезон. Различают взяток нектара и пыльцы. В зависимости от количества меда, переработанного пчелами из собранного нектара, характеризуют и медосбор, называя его хорошим или плохим.

Сила взятка определяется по тому, насколько быстро накапливается мед в ульях: чем больше поступает его за единицу времени, тем сильнее взяток. Если приносимого в ульи нектара хватает только на прокорм семьи, взяток считают поддерживающим; под главным (продуктивным) взятком понимают такой, когда в ульях накапливается основная масса товарной продукции и создается запас фуражного меда для зимовки пчел.

За сезон может быть два-три главных взятка — в зависимости от наличия медоносной растительности и района расположения пасеки. На юге нашей страны первый взяток пчелы используют с эспарцета, второй — с подсолнечника, в средней полосе первый — с липы, второй — с гречихи и т. д.

По периодам сезона различают взяток:

а) весенний — ранний (с ивы, плодово-ягодных насаждений, белой акации);

б) летний — главный (с липы, малины, кипрея, гречихи, подсолнечника) ;

в) поздний — осенний (с поздно цветущей медоносной растительности: донника однолетнего, пожнивных посевов гречихи, подсолнечника и др.).

Сила (величина) взятка зависит от следующих основных условий:

а) богатства и разнообразия медоносной растительности на расположенных вблизи пасек угодьях с медоносами;

б) состава почвы и культуры земледелия;

в) погоды;

г) сезона (весна, лето, осень) и сроков цветения медоносов;

д) силы пчелиной семьи и количества в ней пчел-сборщиц;

е) техники пчеловодства (тип ульев, обеспеченность сотами, качество маток, отсутствие заболеваний пчел и др.);

ж) квалификации пчеловодных кадров.

Для измерения величины взятка пользуются контрольным ульем, который ежедневно взвешивают. Показания контрольного улья позволяют определять интенсивность взятка как за один день, так и по отдельным периодам пчеловодного сезона.

Обычно взяток поступает в ульи неравномерно. С весны он бывает меньше, но постепенно нарастает. По показаниям контрольного улья считают: весной до 0,5 кг в день — слабый взяток, до 1,5 кг — средний и 2—3 кг — хороший; летом до 1,5 кг — слабый, 2—3 кг средний и свыше 4 кг в день — хороший.

В районах Дальнего Востока, где сосредоточены огромные массивы липы, взяток в ульи поступает очень интенсивно и недолго. В Калужской области, имеющей естественную медоносную флору, основной взяток в улей поступает в июне — 44%, июле — 40% от общего медосбора.

Из-за плохих погодных условий пчелы летали за взятком в мае—августе всего 44 дня. В остальные дни они использовали запасы корма, имевшиеся в ульях. При наличии вблизи пасеки примерно одинаковых медоносных ресурсов принос в улей нектара по годам резко меняется, поскольку он зависит от целого комплекса условий и прежде всего от погоды.

В некоторых хозяйствах между весенним и летним или летним и осенним взятками бывают безвзяточные периоды, когда пчелы не приносят в ульи нектара, так как в это время вблизи пасеки нет цветущих медоносов.

Такие периоды отрицательно сказываются на развитии пчелиной семьи. Матки в это время значительно сокращают кладку яиц, пчелы хуже воспитывают расплод, сильные семьи начинают роиться.

Характеристика пчеловодного сезона и медосбора.

Месяцы | Дни | Убыль в весе контрольного улья (кг) | Прибыль | ||||

с температурой выше + 15° | пасмурные и дождливые | ясные | с хорошим лётом пчел | кг | % | ||

Май | 21 | 21 | 10 | 10 | 2,45 | 5,20 | 9 |

Июнь | 25 | 10 | 20 | 14 | 2.15 | 25,80 | 44 |

Июль | 31 | 12 | 19 | 10 | 0,50 | 23,50 | 40 |

Август | 31 | 19 | 12 | 10 | 2.50 | 4,00 | 7 |

Итого за сезон: | 108 | 61 | 61 | 44 | 9,3 | 58,5 | 100 |

Продолжительные перерывы во взятке затрудняют подготовку семей к главному взятку. Поэтому, чтобы заполнить безвзяточные периоды и обеспечить нормальные условия для развития пчелиной семьи, необходимо вблизи пасеки высевать медоносы дополнительно. Для разных климатических зон страны в зависимости от состава нектароносной флоры можно выделить следующие типы взятка, характеризующие особенности медосбора:

1) взяток продолжается в течение всего пчеловодного сезона, но ясно выраженного главного взятка нет; этот тип взятка наблюдается в районах преобладания лугов, пастбищ, кустарников, там, где нет сильных нектароносов (липы, гречихи и др.);

2) взяток продолжается с весны до осени, ясно выражен главный взяток в июле (с липы, гречихи и других нектароносов); это встречается в лесостепной зоне и обеспечивает почти ежегодные устойчивые медосборы;

3) главный взяток поздний, короткий и бурный; это типично для таежно-лесной зоны, где медосбор часто бывает высоким, но неустойчивым по годам;

4) главный взяток поздний (во второй половине лета), довольно сильный и продолжительный; преобладает он в степной зоне. Пчелы здесь собирают нектар с гречихи, подсолнечника и других сельскохозяйственных культур;

5) взяток ранневесенний и в первой половине лета; характерен для районов с развитым садоводством и древесно-кустарниковыми нектароносами, например, в предгорной зоне Кавказа, Карпат.

В ряде зон страны основное количество меда пчелы собирают с гречихи, липы, малины, кипрея, подсолнечника. Эти главнейшие медоносные растения, с которых пчелы приносят в улей много нектара, определяют тип взятка. Некоторые авторы так и называют типы взятка: белоклеверный, клеверо-малиновый, малиново-кипрейный, липовый, липово-гречишный, гречишный, подсолнечниковый, гречишно-подсолнечниковый и т. д.— по преобладающим медоносам.

Устойчивость медосбора по годам в каждом районе зависит от кормовой базы и распределения цветущих медоносов по периодам пчеловодного сезона. В условиях крупного социалистического сельского хозяйства в колхозах и совхозах можно сознательно управлять летной деятельностью пчел, планируя организацию кормовой базы и рационально используя медосбор на протяжении всего сезона. Пчеловоды ежегодно 2—3 раза за сезон перевозят свои пасеки к массивам медоносных растений, увеличивая сбор меда.

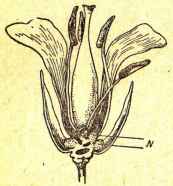

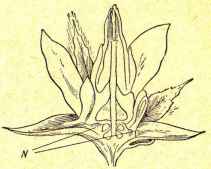

Цветок горчицы белой. N — нектарники.

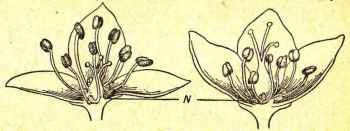

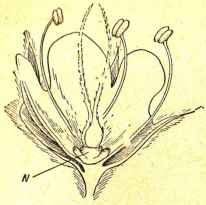

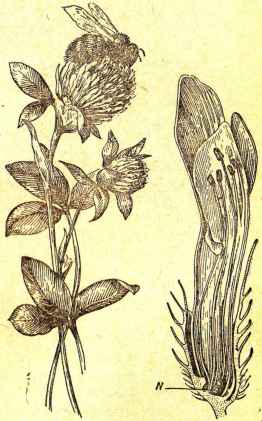

Например, у белой горчицы нектарники расположены в глубине цветка у основания тычинок на наружной стороне, обращенной к лепесткам. У гречихи нектарники заметны в виде маленьких зернышек у основания тычинок. У фацелии они находятся глубоко в цветке у основания завязи в виде диска с пятью слабо заметными выпуклинами. У огуречной травы нектарники облегают завязь в виде мясистых подушечек. У смородины, крыжовника, конского каштана, крушины и клена остролистного нектарники расположены на цветоложе, у бобовых растений — между тычиночной трубкой и завязью, у подснежника — на внутренней стороне трех зазубренных внутренних лепестков. У тыквы нектарники представляют собой вырост цветоложа.

Цветки гречихи. N — нектарники.

Цветок фацелии. N — нектарники.

Тычинки черники и клюквы несут нектарники у своих оснований на наружной, обращенной к лепесткам стороне.

Цветок огуречной травы. N — нектарники.

В зависимости от расположения на растении нектарники делятся на две группы: цветковые и внецветковые. Цветковые нектарики помещаются на различных органах цветка. Внецветковые нектарники расположены на листьях, черешках и стеблях. Например, у хлопчатника, кроме цветковых нектарников, имеются внецветковые — на нижней стороне листьев, на расширенной части цветоножки, под прицветником. У посевной вики, наряду с цветковыми нектарниками, есть внецветковые — на нижней стороне прилистников, у основания черешка. У черешни внецветковые нектарники расположены на месте перехода черешка в листовую пластинку, в виде 1—3 овальных вздутий. Нектарники имеют различную форму: плоскую, вогнутую или выпуклую, представляются в виде мелких ямок, плоских точек, бугорков, желобков, подушечек, рожков, узких и длинных черточек и т. п.

Цветок клевера красного (справа). N — нектарники.

Чем выше на соцветии и дальше от оси главного стебля расположены нектарники, тем они меньше по размеру и, наоборот, нектарники больше в нижних цветках и вблизи главной оси стебля. Так, например, в цветках столетней липы, расположенных в нижней части кроны на высоте 3 м, обнаружено нектара в среднем на один цветок 0,54 мг, а в цветках верхней части кроны на высоте 15 м только 0,19 мг. В нижних цветках фацелии найдено в среднем на один цветок 1,2 мг нектара, а в верхних только 0,36 мг. Указанная закономерность может быть использована пчеловодами для увеличения кормовых запасов для пчел путем выращивания нектароносов широкорядным способом посева, при котором бывает очень много цветков с нектарниками большого размера в нижней части растения.

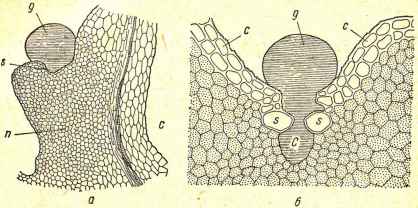

Разрез нектарника: а — очитка; б — персика.

У большинства растений нектарники расположены в глубине цветка. Насекомые, проникая к нектару, вынужденно соприкасаются с тычинками и рыльцем. Забирая нектар, они в то же время собирают пыльцу на свое тело и при посещении других цветков переносят ее на рыльца пестиков в цветках. Например, у малины, ивы, плодовых культур нектарники защищены волосками или пушком; у огуречной травы, чернушки, лютиков прикрыты чешуйками; у фацелии —скрыты под завязью, а у красного клевера находятся в глубине цветка в длинной трубочке, в которую насекомое должно проникнуть, извлечь нектар и в то же время произвести опыление.

У колокольчиков нектар выделяется мясистым кружком, окружающим основание столбика, где основания тычиночных нитей так расширены и прижаты к столбику, что образуют настоящую крышу над выделительной поверхностью. Доступ к нектару возможен здесь только через узкие щели, оставшиеся между сближенными краями тычиночных расширений, но и они прикрыты волосками. Для защиты от вымывания нектара дождем многие растения имеют пониклые цветки.

Основой нектарника являются мелкие паренхиматические клеточки с очень тонкими нежными стенками. Клетки, расположенные ближе к поверхности, кроме протоплазмы и клеточного ядра содержат обильное количество сока, богатого сахарами. На рисунке 203 — а и б показан продольный разрез через нектарник персика и очитка. Нектар обычно выделяется через специальные устьица, расположенные в эпидермисе (кожице) нектарника, через которые он и выходит наружу под действием давления, доходящего иногда до пяти атмосфер. Деятельность нектаро-выделительной ткани зависит от окружающей среды, условий климата, инсоляции (освещения) и агротехники возделываемых растений.

- Сельскохозяйственные животные

- Животноводство

- Биотехнологии свиноводства

- Производство мяса кроликов

- Птицеводство

- Альтернативные источники энергии

- Использование энергии ветра в сельском хозяйстве

- Главная

- Организация, размещение и оборудование пасеки

- Корма для пчел

- Кормление и подкормка пчел