- Технология выращивания

- Выращивание овощей

- Выращивание фруктов и ягод

- Выращивание экзотических растений

- Выращивание без почвы

- Гидропоника

- Выращивание на подоконнике

- Выращивание овощей на подоконнике

- Региональные особенности земледелия

- Выращивание овощей в Северо-Западном регионе

- Садоводство

- Плодовые деревья и кустарники

- Кормовые растения

- Растения сенокосов и пастбищ

- Сушка и хранение семян трав

- Почвы и удобрения

- Питание растений

- Состав и свойства почвы

- Применение удобрений

Микроклимат пчелиного улья

Потребление кислорода семьями пчел в период зимовки

По данным анализа количества потребляемого кислорода и выделяемой углекислоты летом пчелиная семья тратит меньше энергии при 23-28° С. Более высокая температура им требуется, когда большая часть пчел находится в пассивном состоянии, например, из-за неблагоприятной погоды, препятствующей внеульевым работам. При прочих равных условиях более высокая температура (в пределах указанной) необходима относительно небольшим семьям.

Отклонение температуры внешней среды от оптимальной стимулирует увеличение затрат энергии пчел на регулирование микроклимата. Например, семья, состоящая из 15 тыс. пчел и содержащая около 12 тыс. ячеек разновозрастного расплода, в период, когда она не занимается пополнением пищевых запасов, потребляет наименьшее количество кислорода при 26-27° С. С понижением температуры до 24° С его потребление увеличивается в 1,4±0,1 раза, при 20° - в 1,7±0,1, при 14° С - в 1,9±0,1. Повышение температуры по отношению к оптимальной также стимулирует рост энергетических затрат.

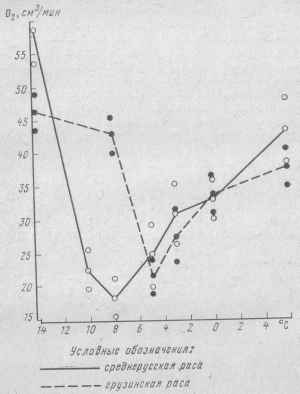

Сильное влияние оказывает температура среды на величину энергетических затрат зимующих пчел. В этот период верхний предел оптимального диапазона температуры ограничивается той, которая стимулирует переход членов семьи из пассивного состояния к активной деятельности. По результатам анализа количества кислорода, потребляемого семьей, температура, стимулирующая активизацию семей грузинской и среднерусской рас, несколько различается. В частности, зимующие семьи грузинской расы потребляют наименьшее количество кислорода при температуре от 4 до 6° С, а среднерусские- от 5 до 9° С. Указанные различия связаны с тем, что пчелы грузинской и среднерусской рас приспособились в процессе эволюции к жизни в различных экологических условиях.

Потребление кислорода в период зимовки семьями среднерусской и грузинской рас пчел в зависимости от внешней температуры.

Жаростойкость пчел в период сильного возбуждения

В практике пчелы в силу сложившихся обстоятельств подвергаются воздействию высокой температуры: в жаркую погоду; при термической обработке; в период борьбы с клещем варроа - паразитом пчел; в случаях их сильного возбуждения, вызывающего значительное повышение температуры в жилище и т. п. Какую же предельно высокую температуру и как долго могут выдержать пчелы?

Содержание пчел в термостатах при сравнительно низкой относительной влажности (20-50%) позволило выявить следующее. Продолжительность их жизни тем меньше, чем больше температура превосходит оптимальную. При 45° С пчелы, взятые из улья летом, живут 198±19 ч (Cv-42%), 50°С - 76±7 ч (Cv-57%) и 55°С - (всего 17±,1 ч (Cv-37%). В этих же условиях пчелы, изъятые из улья зимой, погибают в 1,3-2 раза быстрее.

Важные сведения получены на группах (около 500 особей в группе) пчел при кратковременном воздействии высокой температуры. Установлено, что суточная гибель пчел, находившихся при 46° С в течение 15-30 мин, составляла 0,6-1%. Это соответствовало их гибели в аналогичных группах, не подвергаемых термообработке.

Заметное влияние обнаружено при 45-минутном воздействии - в течение первых трех часов после термообработки погибло 20-30% пчел, а через три-четыре дня - остальные. Особенно сильное влияние на гибель пчел оказало 75-минутное воздействие высокой температурой - в первые три часа количество погибших особей достигло 60 %.

Таким образом, пчелы могут переносить лишь кратковременное воздействие высокой температуры. Длительное воздействие (более 30 мин) высокой температуры вызывает необратимые патологические изменения в организме пчел. Важно отметить также наличие латентного (скрытного) периода отрицательного последствия термофактора. Этот период тем короче (пчелы погибают быстрее), чем длительней период воздействия высокой температуры.

Холодовое оцепенение пчел

Кто устраивал так называемые сверхранние очистительные облеты пчел, когда еще не сошел снег, и следил за их поведением, мог наблюдать следующую картину. Часть пчел, севших на снег, быстро перестает двигаться (цепенеет). Внешне они напоминают погибших, но при отогревании активизируются. Описанное состояние пчел, выражающееся внешне в торможении двигательной активности под действием охлаждения, называют холодовым оцепенением.

Первые попытки разобраться в сущности описанного явления были предприняты еще в прошлом веке. Интерес к этому был вызван стремлением найти способ зимнего сохранения пчел в состоянии, подобном анабиозу. Но уже в конце прошлого - начале настоящего столетия были получены убедительные сведения о том, что пчелы в отличие от одиночно живущих насекомых не могут долго жить, находясь в состоянии холодового оцепенения. Несмотря на это, вопрос о холодовом оцепенении заслуживает внимания, так как он имеет отношение к важному признаку - холодостойкости.

Температурный порог холодового оцепенения (та минимальная температура, при которой пчелы перестают двигаться) зависит от их исходной активности и времени пребывания при относительно низкой температуре. Холодовое оцепенение стимулирует длительное пребывание отдельных особей при +10° С, но оцепенение бывает неглубоким.

Так, пчелы грузинской расы, находившиеся при такой температуре в течение 12-17 ч, активизируются при 24° С через 5,6±0,6 мин (Cv-53%); пчелы среднерусской расы при тех же условиях - через 7,2±1,1 мин (Cv - 82%). Это в 6-9 раз быстрее, чем за тот же период при 0° С.

Время, необходимое для того, чтобы охлаждаемые до одной и той же температуры пчелы оцепенели, зависит от их возраста. Рабочие особи среднего и старшего возраста впадают в холодовое оцепенение при 0°С через 6,8±0,3 мин (Cv-18%). Молодые пчелы в возрасте до трех дней цепенеют при этих условиях через 3,6±0,2 мин (Сv-25%). Это время у одновозрастных пчел грузинской и среднерусской рас не имеет отличий.

Оцепеневшие пчелы не могут активизироваться, находясь при температуре, стимулировавшей оцепенение. Для активизации им необходима более высокая температура. Время, необходимое для восстановления активности оцепеневших пчел, при прочих равных условиях, прямо связано с продолжительностью воздействия холодом. При этом активность раньше проявляется у голодных пчел - через 27,4±2,9 мин (Cv-32%), у находившихся при 0°С в течение 12-17 ч, а у накормленных медом в аналогичных условиях через 48,0±4,1 мин (Cv - 66%), но они не могут использовать эти запасы, когда находятся в состоянии глубокого оцепенения. Поэтому у большинства предварительно накормленных пчел, погибших в состоянии оцепенения при 0°С, в зобиках имелись значительные запасы меда. Гибель пчел в этом состоянии происходит в результате резкого нарушения обмена веществ, о чем свидетельствует сильное изменение величины дыхательного коэффициента.

Влияние продолжительности пребывания в состоянии холодового оцепенения при 0°С на время восстановления активности (при 22-24°С) пчел.

| Продолжительность оцепенения | Время восстановления активности пчел, мин | |||

| среднерусской расы | грузинской расы | |||

| М±m | Cv, % | М±m | Cv, % | |

| 2-3 мин | 2,1±0,1 | 32 | 2,0±0,1 | 31 |

| 1-3 ч | 13,7±1,6 | 49 | 14,7±2,2 | 66 |

| 9-14 ч | 36,8±4,0 | 85 | 40,0±4,3 | 68 |

Температура максимального переохлаждения пчел

В естественных условиях пчелы в период зимовки подвергаются действию низких температур. Особенно сильно охлаждаются пчелы в нижней и боковых частях гнезда. Кратковременное воздействие низких температур (ниже 0°С) пчелы переносят благодаря тому, что гемолимфа, плазма клеток и другие жидкие фракции их тела могут находиться, не замерзая в переохлажденном состоянии. Точка максимального переохлаждения (ее называют также критической точкой и температурным скачком), ниже которой начинается кристаллизация жидкостей, определяется в основном их физико-химическим составом. Регистрация точки кристаллизации термодатчиком, контактирующим с телом насекомого или введенным в него, основана на фиксации тепла, выделяемого во время образования кристаллов, за что этот момент и называют температурным скачком. Кристаллизация приводит к гибели насекомого* в связи с повреждением тканей тела.

* Имеются сведения, что некоторые насекомые, например гусеницы кукурузного мотылька, садовой совки и яблоневой плодожорки, могут оставаться живыми после длительного пребывания при температуре ниже точки кристаллизации. Однако большинство из изученных насекомых, в том числе пчелы, после этого погибают.

Температура максимального переохлаждения у пчел подвержена возрастной и сезонной изменчивости. У молодых пчел летних генераций температура кристаллизации имеет максимальное значение и находится на уровне - 1°С-3°С. По мере старения она опускается до -6°С-8°С и ниже. Минимального значения достигает температура кристаллизации у зимующих пчел.

Как и у других насекомых, критическая точка в значительной мере связана с количеством воды в теле пчел.

Сильное влияние на температуру максимального переохлаждения пчел оказывает содержание сахара в их гемолимфе. С его уменьшением температура кристаллизации повышается. Так, под влиянием семичасового голодания у пчел, изъятых из семьи зимой, точка кристаллизации повысилась с -9,3±0,2°С (Cv - 10%) до -7,1±0,3°С (Сv - 19%), а голодание приводит к обеднению гемолимфы сахаром. Отсюда у голодных пчел устойчивость к холоду понижается.

В связи с изложенным важно подчеркнуть, что на точку кристаллизации влияет только сахар, содержащийся в плазме гемолимфы. Величина же заполнения медового зобика не влияет на точку максимального переохлаждения, что установлено на пчелах, у которых после измерения температурного скачка препарировали и взвешивали медовый зобик. Его вес колебался у подопытных пчел от 1 до 40 мг, а точка кристаллизации - от -7 до -11°C. Коэффициент корреляции между названными показателями составлял 0,01±0,14, т. е. тенденции к какой-либо связи нет. Ее не обнаружено также между значением температурного скачка и величиной заполнения задней кишки непереваримыми остатками.

Из показателей, характеризующих микроклимат пчелиного жилища, на величину максимального переохлаждения сильное влияние оказывает концентрация углекислоты и влажности воздуха. Рост содержания в улье углекислого газа ведет к понижению, а влажность - к увеличению температуры максимального переохлаждения. Температура среды, по-видимому, не оказывает непосредственного влияния на температуру кристаллизации.

Температура максимального переохлаждения пчел, содержавшихся в различных условиях.

| Условия содержания | Время пребывания, суток | Температура кристаллизации, °С | |||

| температура, °С | влажность, % | концентрация углекислоты, | |||

| М±m | Сv, % | ||||

| 0 | 50-60 | 0,03-0,5 | 0,6 | -9,7±0,2 | 14 |

| 20 | 50-60 | 0,03-0,05 | 0,6 | -9,24±0,2 | 9 |

| 20-22 | 45-55 | 0,03-0,05 | 9 | -9,4±0,2 | 18 |

| 20-22 | 45-55 | 5,0-6,0 | 9 | -10,7±0,2 | 11 |

| 20-22 | 95-99 | 5,0-6,0 | 9 | -7,7±0,3 | 18 |

Специальными исследованиями показано, что между температурой максимального переохлаждения и продолжительностью жизни пчел существует обратная зависимость - чем ниже температура кристаллизации, тем меньше проживет пчела. Следовательно, механизм холодовой защиты, основанный на понижении точки кристаллизации, способствует повышению возможности пчел пережить кратковременное, но довольно сильное охлаждение.

Однако это уже при нормальной температуре скажется на уменьшении продолжительности жизни. Отсюда очевидна необходимость предохранения пчелиных семей от действия низких температур, побуждающих пчел сгруппировываться в плотный клуб. Изложенное указывает также на важность аэрации пчелиного жилища.

- Сельскохозяйственные животные

- Животноводство

- Биотехнологии свиноводства

- Производство мяса кроликов

- Птицеводство

- Альтернативные источники энергии

- Использование энергии ветра в сельском хозяйстве

- Главная

- О жизни пчел

- Микроклимат пчелиного улья

- Потребление кислорода семьями пчел в период зимовки