- Технология выращивания

- Выращивание овощей

- Выращивание фруктов и ягод

- Выращивание экзотических растений

- Выращивание без почвы

- Гидропоника

- Выращивание на подоконнике

- Выращивание овощей на подоконнике

- Региональные особенности земледелия

- Выращивание овощей в Северо-Западном регионе

- Садоводство

- Плодовые деревья и кустарники

- Кормовые растения

- Растения сенокосов и пастбищ

- Сушка и хранение семян трав

- Почвы и удобрения

- Питание растений

- Состав и свойства почвы

- Применение удобрений

Микроклимат пчелиного улья

Температурный режим пчелиного улья

В этом разделе Вы получите информацию по следующим темам: температура тела пчел и терморецепция, терморежим, поддерживаемый отделенными от семьи пчелами.

Терморежим нормально развивающейся семьи пчел, а также семьи пчел, выращивающих маток.

Регуляция пчелами терморежима. Термостабильность в пчелином гнезде как показатель холодостойкости семьи. Терморежим нуклеусного улья.

Температура тела пчел в улье и вне улья

Температура тела пчел вне улья. Пчелы, как и другие насекомые, перед полетом повышают температуру своего тела. Этот процесс носит преимущественно эндотермический характер, то есть связан главным образом с активизацией обменных процессов, в частности с работой мышц. Скорость разогрева тела пчелы, готовящейся к полету, составляет 2,1±0,25°С в минуту. При этом сильнее всего разогревается грудь насекомого - при 18° до 33-36°С, слабее - брюшко (до 21-22°С).

Температура тела пчел, подлетающих к источнику пищи, выше температуры окружающей среды на 6-20°С, температура груди на 5-11°С. У пчел, впервые прилетевших к кормушке, температура тела примерно на градус ниже, чем у тех, которые длительное время посещают этот источник пищи. Указанное различие сглаживается после 4-5 визитов к кормушке.

У пчел, занятых заполнением медового зобика, температура тела, как правило, не изменяется. Исключение составляют случаи, когда пчелы летают за кормом в холодную дождливую погоду (она может снизиться на 2-3°С). В период паузы засасывания пчелы повышают температуру тела.

Температура тела пчел в улье. Летом температура тела спокойно сидящих пчел часто находится на уровне температуры окружающего их воздуха. Разница между этой температурой и телом пчел, занимающихся обогревом гнезда, достигает 10°С. Эти пчелы часто не отличаются по поведению от инертных особей, не выполняющих никакой работы.

Температура тела пчел, пополняющих пищевые запасы и исполняющих так называемые «танцы», всегда выше температуры тела инертных особей. При посещении источника пищи на расстоянии до 600 м при температуре внешней среды 18-27°С температура груди танцовщиц колеблется от 29 до 38°С, температура брюшка танцовщицы на 6-10°С ниже, чем груди. У пчел, посещающих кормушку и энергично передвигающихся по сотам, но не исполняющих «танцев», температура тела на несколько градусов ниже, чем у танцовщиц. Пчелы, мобилизуемые танцовщицей, разогреваются до 39-40°С (X. Эш, 1960).

Регуляция температуры тела пчел

У пчел, как и других пойкилотермных животных, температура тела зависит от температуры окружающей среды. Но наличие этой зависимости не означает равенства или некоторого постоянного соотношения между этими температурами. Например разность между температурой тела летающих пчел и среды уменьшается с 9 до 1°С при увеличении температуры окружающего воздуха с 9 до 34°С. Это свидетельствует о том, что пчелы регулируют в некоторых пределах температуру своего тела.

Механизмы производства тепла у пчел основаны на мышечной активности. Наибольшее его количество выделяется грудной мускулатурой, так как разогрев пчелы начинается с подъема температуры груди. По окончании периода разогрева температура груди превосходит температуру брюшка.

Разогрев пчел не всегда связан с повышением их двигательной активности. У внешне неподвижных пчел может происходить быстрый подъем температуры груди. Тепло образуется в результате микроколебаний грудных мышц непрямого действия (мышцы летательного аппарата), что подобно явлению дрожи у млекопитающих.

Роль летательных мышц непрямого действия, как генераторов тепла, доказана в электрофизиологических экспериментах.

Разогрев тела пчел возможен также за счет поглощения солнечной энергии, особенно в жаркую погоду. Например, у пчел, летающих при температуре 32-34°С под открытыми лучами солнца, температура тела приблизительно на 4°С выше, чем у насекомых, летающих при тех же условиях, но в тени.

Тело пчелы обладает высокой теплопроводностью и соответственно низкими теплоизоляционными свойствами. Так, наркотизированная пчела, нагретая в инфракрасных лучах до 40° С, охлаждается при температуре 22 до 30°С за 35 с, а до 25° за 60-70 с. Отсюда следует, что отдача тепла нагретой пчелой происходит по экспоненциальному закону с постоянной времени около 70с.

Механизм охлаждения пчелы связан частично с испарением метаболической воды, выделяемой через дыхальца, когда она расходует за время полета значительное количество корма. Однако такое охлаждение не превышает 10% от общей суммы теплопотерь. Кутикулярное испарение в механизме охлаждения пчелы не существенно, так как критическая температура воска, при которой он имеет наибольшую водопроницаемость, находится значительно выше витальной для пчел.

Важную роль в регуляции температуры тела пчел играет их способность изменять в широких пределах интенсивность обмена веществ. Разогрев тела пчел прекращается или значительно ослабевает, когда температура среды достигает 30°С.

Температурные рецепторы пчелы

Температура среды влияет на все биохимические и биофизические процессы, протекающие в организме. В связи с этим на изменение температуры среды реагирует и все тело пчелы. Действию температуры подвержена также работа различных узкоспециализированных рецепторов. Установлено, например, что фонорецепторы, ответственные за восприятие пчелами звуков, распространяющихся в воздушной среде, меняют структуру электроответа в зависимости от температуры. На повышение температуры с 20-25°С до 35-38°С количество импульсов в ответе рецептора на один и тот же звуковой стимул возрастает в среднем в 1,2 раза. В противоположность этому активность хеморецепторных сенсилл, расположенных на антеннах, с подъемом температуры уменьшается. Полное прекращение импульсации сенсилл наблюдается, когда температура достигает 45°С.

Специализированные температурные рецепторы животных разделяются на две категории - холодовые и тепловые, реагирующие на колебания температуры изменением количества генерируемых импульсов. Благодаря этому, они являются индикаторами изменения температуры.

При этом холодовые рецепторы отвечают временным возрастанием импульсации на понижение температуры. С ее повышением импульсация этого типа рецептора уменьшается или полностью затормаживается. Тепловой рецептор, напротив, реагирует увеличением количества импульсов на нагрев.

У пчел терморецепторы холода представляют собой ампулоподобные сенсиллы длиной до 20 мкм и шириной до 10 мкм, расположенные на девяти дистальных члениках антенн. Наиболее чувствительны к температуре терморецепторы, расположенные на первых пяти дистальных члениках.

Резкая активизация рецептора с подъемом количества генерируемых им импульсов наблюдается лишь непосредственно после его охлаждения. Так, на понижение температуры с 26 до 23°С рецептор отвечает почти 10-кратным увеличением частоты пульсаций, но через 1 с количество генерируемых им импульсов уменьшается примерно вдвое. Способности пчел воспринимать колебания температуры, составляющие десятые доли градуса.

Нагрев рассматриваемых рецепторов стимулирует понижение их активности. Полное затухание пульсаций рецептора наблюдается, когда температура среды достигает 40-45°С. Это подтверждает, что описываемый орган является холодовым рецептором.

Типичных рецепторов тепла у пчел не обнаружено. Их функцию совмещают рецепторы углекислого газа, реагирующие на нагрев увеличением частоты генерируемых импульсов. Эти рецепторы представляют морфологически ампуловидные или целоконические сенсиллы, расположенные, как и холодные рецепторы, на девяти дистальных члениках антенн.

Терморежим у пчел вне пчелиной семьи

Особенности терморегуляции изолированных от семьи групп пчел заслуживают специального рассмотрения. Понятие механизма терморегуляции пчелиной семьей также имеет важное прикладное значение. В частности, знание этого вопроса может быть использовано при определении численности пчел для временного содержания маток вне пчелиной семьи, в том числе в период их спаривания.

Активное регулирование температуры группой пчел, изолированных от семьи, находится в тесной связи с образованием так называемого «клуба». Он обычно прикрепляется к потолочной части помещения, например садка, и имеет форму грозди или полусферы.

В клуб могут собираться лишь часть пчел из числа находящихся в садке. Формирование клуба и количество входящих в него пчел зависит от ряда причин. Одна из наиболее важных связана с количеством пчел: чем их больше, тем ближе вероятность формирования клуба. Он обычно формируется, когда в садке более 50 пчел. Клуб из меньшего числа совсем не формируется или бывает очень неустойчивым - систематически распадается. Существенное влияние на формирование клуба оказывает температура среды. Понижение температуры побуждает пчел быстрее собираться в клуб. Например при 20°С в клуб собиралось 28% пчел, при 15-77%, а при 10°С - 100%.

Температура в клубе пчел зависит от количества образующих его особей и температуры внешней среды. С увеличением числа особей диапазон колебаний температуры внутри клуба сокращается.

Своеобразен терморежим роя, представляющего большую группу пчел (до половины от общей численности взрослых особей семьи), покинувших вместе с маткой материнскую семью. Рой, вылетев из материнского жилища, размещается недалеко от него в виде грозди, чаще на ветке дерева. Это является промежуточной станцией между материнским и новым жилищем. Внутри роевой грозди имеется зона с температурой 34-35°С, смещенная вверх грозди. В периферической зоне наивысшая температура в ее верхней части - 31°С (при 26°С внешней), в боковых - 30, а в нижней - 29°С.

Пчелы роевой грозди способны противостоять резким колебаниям внешней температуры. Анализ динамики терморежима роя в связи с колебаниями внешней температуры показывает, что изменения внутрироевой температуры происходят непосредственно после нагревания или охлаждения грозди.

Например, при охлаждении роя весом 1,1 кг с 25°С до 3°С температура внутри него в начале опускается на 4°С, а затем вновь приближается к исходному уровню, повысившись на 2-3°С. При нагреве наибольший рост температуры в рое наблюдается вслед за подъемом внешней.

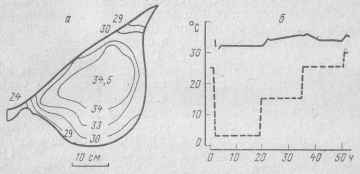

Температура роевой грозди: а - изотермическая картина вертикального разреза; б- влияние охлаждения и нагревания на температуру в центральной зоне.

Колебания внешней температуры влекут за собой изменение объема роя в несколько раз, что имеет важное значение при терморегуляции. При нагревании роевая гроздь разрыхляется и ее объем увеличивается; охлаждение стимулирует уплотнение грозди.

Терморежим нормально развивающейся пчелиной семьи

Заселение жилища роем. Началом развития новой семьи считается момент заселения роя в жилище (улей, дупло или другое место, защищающее от ненастной погоды). Уже в первые минуты температура в центральной части улья с пустыми рамками поднимается с 19 до 2б°С, достигая через 15 мин 37°С.

Большое выделение тепла заселяющимся роем объясняется возбуждением и высокой активностью пчел. Спад температуры связан со снижением активности, а также усиленной аэрацией жилища пчелами. Значительная часть пчел-вентилировщиц (особи, машущие крыльями) располагается в это время на сотах у леткового отверстия.

Спад температуры бывает непродолжителен. При наличии оплодотворенной матки температура в улье через несколько часов стабильно поддерживается на уровне 33-35°С. Реже это происходит на вторые-третьи суши после заселения роя.

Без стабилизации терморежима в жилище, занятом роем, невозможно развитие семьи. Температура 33-35°С необходима не только для развития пчелиного расплода, но и для стимуляции матки к выполнению ее главных функций - откладке яиц.

Выращивание расплода. С началом откладывания маткой яиц и появлением расплода1 терморежим пчелиного жилища, по крайней мере в его гнезде2, стабилизируется. Размер зоны с постоянной температурой прямо связан с количеством расплода. Уменьшение его ведет к снижению стабильности температуры (особенно в безрасплодных зонах гнезда). Например, при снижении внешней температуры с 26°С (днем) до 11°С (ночью) температура за пределами расплода в верхней зоне гнезда семьи, состоящей из 17-23 тыс. взрослых и 500-700 особей в фазе постэмбрионального развития, опускается до 24-26°С. В тот же период в семьях с тем же числом пчел, но содержащих 9-11 тыс. ячеек с разновозрастным расплодом, температура в рассматриваемой зоне не опускается ниже 29-31°С.

В зоне расплода пчелы поддерживают наиболее стабильную температуру. Ее верхняя граница даже в жаркую погоду находится на уровне 36°, реже 37-38°С3 (М. Линдауэр, 1954; Р. Вольгемут, 1957; К. В. Моисеев, 1959). Семьи медоносных пчел лучше других общественных насекомых могут противостоять действию высоких внешних температур.

На это указывают, например, данные Л. Р. Верма (1970), проводившего в одно и то же время измерение температур в гнездах медоносных и индийских пчел. Оказалось, что при внешней температуре 41°С максимальная внутригнездовая у первых составляла 36,5°, у вторых - 38°С.

Примечание:

1 Расплодом называют пчел и трутней, находящихся на различных стадиях постэмбрионального развития.

2 Под гнездом подразумевается зона улья, занимаемая пчелами.

3 Исключения составляют случаи кратковременного изменения температурного режима в ответ на сильную искусственную стимуляцию семьи.

Важно отметить, что даже при сильном возбуждении пчел, оказывающем значительное действие на терморежим гнезда, меньше всего изменяется температура в зоне расплода. Так, при стимуляции активности пчел электрическим полем (частотой 100-800 Гц и напряженностью 100-200 В/см) в течение 30-60 мин температура в центре гнезда увеличилась лишь на 4°С, а на периферии - на 10-17°С, достигнув в боковых частях улья 44°С.

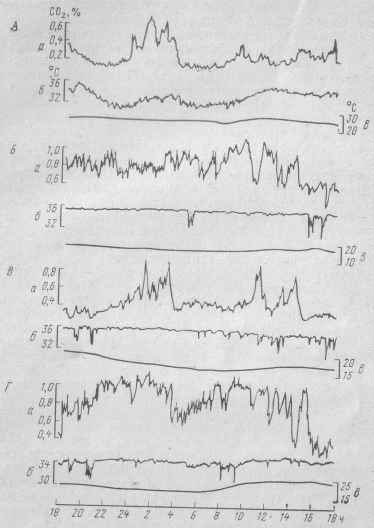

Сведения о максимальном охлаждении воздуха в зоне расплода получены с помощью автоматического самопишущего прибора. В качестве термодатчика использовался микротерморезистор типа МКМТ-16, обладающий низкой тепловой инерционностью. В результате установлено, что температура расплода, в том числе в центре гнезда, может на несколько минут опускаться до 29-30°С (рис. 2). Это преимущественно наблюдается днем, когда большинство пчел выполняет внеульевую работу, например пополняет пищевые запасы.

На терморежим улья в зоне расположения расплода заметное влияние оказывает температура внешней среды (прямая связь). При повышении внешней температуры с 5 до 27°С температура в зоне пчелиного расплода семей грузинской и среднерусской рас увеличивается в среднем с 33,5-34,5°С до 36-36,3°С.

Абсолютное значение и стабильность температуры зависят от места расположения расплода. За весенне-летний период развития семьи на одной рамке с разновозрастным пчелиным расплодом наиболее высокая и стабильная температура бывает в центральной зоне гнезда. Здесь почти не прослеживается влияния суточных колебаний внешней температуры. Менее чем на градус изменяется среднечасовая температура при суточных колебаниях внешней с 26 до 16°С. Среднее значение температуры в этой зоне находится на уровне 35°С. Такая же температура в зоне расплода, расположенного на расстоянии 5-7 см от летка в диагональном направлении к центру рамки.

Концентрация углекислого газа (а) и температура (б) зарегистрированные в одних и тех же зонах пчелиного гнезда (в - внешняя температура): А - верхняя часть гнезда на расстоянии 3-4 см от расплода; Б, B - в области пчелиного расплода; Г - в зоне трутневого расплода.

Относительно низкую температуру поддерживают пчелы на расплоде периферии гнезда. Так, в верхнем углу центральной рамки у стенки противоположной летковому отверстию средняя температура составляет 33,5°С. Её абсолютное значение сильно связано с внешней температурой.

Суточные колебания температуры до 10°С изменяют температуру в указанной зоне гнезда семьи, состоящей из 26-29 тыс. взрослых особей и 12-13 тыс. ячеек с расплодом, более чем на 1,5°С. При длительных летних похолоданиях температура в течение нескольких часов (иногда 2-3) может удерживаться на уровне 28,5-29°С.

Количество пчел в семье влияет преимущественно на абсолютное значение температуры в различных зонах гнезда. Это установлено при отделении от семьи, состоящей из 30 тыс. особей, примерно половины пчел. В результате температура вблизи леткового отверстия, в центральной зоне гнезда и его верхней части понизилась на 2-3°С.

Анализ показаний температуры за весенне-летний сезон в области пчелиного расплода семей среднерусской и грузинской рас свидетельствует, что она отличается в них в основном при относительно низкой внешней температуре. Так, когда температура внешней среды находится на уровне 5-14°С в расплодной части гнезда семьи среднерусской расы, она составляет в среднем 34,4-35°С, а в семье грузинской расы - 33,7-34,7°С.

В зоне выращивания трутневого расплода пчелы меньше заботятся о стабилизации температуры, чем при выращивании рабочих особей. Так, при внешней температуре до 20°С температура в зоне трутневого расплода бывает на 1-2°С ниже, чем в области выращивания рабочих пчел. Это различие уменьшается до 1-0,5°С при температуре внешнего воздуха 25-26°С.

Зимний клуб. Количество расплода, выращиваемого семьей, связано с погодными условиями и наличием цветущих медоносных растений. В связи с этим в тропиках и субтропиках на протяжении года идет процесс обновления состава семьи. На широтах с умеренным климатом к началу-середине осени пчелы прекращают выращивать расплод. При уменьшении количества расплода в гнезде сокращается и зона с относительно стабильной температурой. Ее колебания за пределами области выращивания расплода наибольшие в то время, когда днем тепло и пчелы еще занимаются внеульевыми работами (приносят цветочную пыльцу, прополис и т. п.), а понижение температуры ночью побуждает их собираться в небольшой зоне жилища. В связи с этим за сутки сильнее всего изменяется температура в тех местах жилища, которые пчелы покидают ночью. Днем температура здесь может достигать 30-35°С, а ночью опускаться в некоторых зонах улья до внешней.

К рассматриваемому периоду относится формирование пчелами так называемого зимнего клуба. Его образуют пчелы, собравшиеся в относительно небольшой зоне жилища. Конструктивной особенностью зимнего клуба отличающей его от роевой грозди, а также скоплений пчел, отделенных от семьи, является то, что он разделен рядами сот. Лишь небольшое число пчел выходит в каком-либо месте за пределы сот, образуя связующую часть клуба, которая перемещается за период зимовки от передней стенки улья к надрамочному пространству. При сильных морозах эти пчелы могут временно уходить в глубь межрамочных пространств и прямое контактирование между пчелами, разделенными рядами сот, прекращается.

Большинство пчел зимнего клуба находится на пустых ячейках сот. Заполненные медом ячейки занимает только небольшая верхняя часть клуба. Потребление меда стимулирует пчел двигаться вверх. Это связано также с их стремлением разместиться в наиболее теплой части жилища, поэтому в мороз пчелы, зимующие в ульях под отрытым небом, располагаются вверху сотовых рамок. В тот же период в ульях, донные части которых оборудованы электрическими нагревателями, поддерживающими температуру 7-10°С, клуб смещается к нижней части сотовых рамок. В таких ульях движение клуба вверх происходит при потеплениях и к весне. Стремлением пчел занять наиболее теплую зону в жилище можно объяснить то, что при наличии в одном улье двух семей, разделенных оплошной перегородкой, клуб каждой из них формируется осенью у этой перегородки, как наиболее темной стенке жилища.

Высокая и стабильная температура (28-30°С) поддерживается в центральной зоне зимнего клуба, называемой тепловым центром, и зависит от количества пчел в клубе, их физиологического состояния и внешней температуры. Чем активнее пчелы, тем больше зона с высокой температурой. При похолоданиях температура в центральной зоне клуба возрастает. При прочих равных условиях, особенно в начале зимовки, температура в тепловом центре относительно маленьких семей бывает выше, чем больших. В незащищенных от ветра небольших семьях при внешней температуре около 1°С температура внутри клуба достигнет 40°С.

С удалением от теплового центра зимнего клуба к периферии температура постепенно уменьшается до 17-20°С. В различных зонах периферической части клуба она может долго удерживаться на одном уровне. Это бывает в тех случаях, когда пчелиные семьи зимуют в помещениях при постоянной температуре. Перемещение клуба, связанное с потреблением кормовых запасов, отражается на изменении температуры в различных зонах пчелиного жилища. В некоторых случаях наблюдается быстрое повышение температуры на периферии клуба, что связано со значительным возбуждением пчел. Затем следует скачкообразное перемещение клуба и соответственно перераспределение температур в различных зонах жилища. В таких случаях возможно перемещение теплового центра не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Последнее объясняется перераспределением количества пчел в межсотовых пространствах (эти места в улье пчеловоды называют улочками).

К середине-концу зимы активность пчел повышается и температура в клубе изменяется. С этого времени в семье обычно появляется расплод, увеличивающийся с приближением весны.

- Сельскохозяйственные животные

- Животноводство

- Биотехнологии свиноводства

- Производство мяса кроликов

- Птицеводство

- Альтернативные источники энергии

- Использование энергии ветра в сельском хозяйстве

- Главная

- О жизни пчел

- Микроклимат пчелиного улья

- Температурный режим пчелиного улья